А затем произошло нечто необычайное. Дом сотрясло с такой силой, в сравнении с которой все предыдущие неприятности дня выглядели отрыжкой младенца. БАБАХ! — вдалеке. И потом ближе — БАБАХ! БАБАХ! Сквозь треснувшие доски ведущей в подвал двери хлынул свет, наполнив комнату теплым, пульсирующим сиянием от разрывавшихся в ближних холмах немецких бомб. БАБААААХ! Зоша взвыла, охваченная страхом физической близости, войны, любви, смерти, а дедушка испытал такой небывалый прилив коитальной энергии, что когда она разрядилась (БА-БАААААААААААААХ! БА-БАААААААААААААААААААААААХ! БА-БА-БА-БА-БА-БА-БАААААААААААААААААААААААААААХ!), когда он сорвался с нагромождения людских условностей в пропасть первородного животного восторга, когда на протяжении семи секунд вечности с лихвой возместил недоданное в более чем 2,700 случайных половых актах, когда затопил Зошу тем, что больше не имел сил сдерживать, когда выпустил во вселенную копуляционный луч света такого накала, что если бы его укротить и направить, а не посылать в пустоту, у немцев не осталось бы шансов, — он не мог поручиться, что одна из бомб не угодила прямо в их супружеское ложе, вклинившись между содрогающимся телом его новообретенной жены и его собственным телом, стерев с лица земли Трахимброд. Но когда он рухнул на каменистое дно пропасти, а семь секунд бомбардировки истекли, когда его голова уткнулась в подушку, мокрую от Зошиных слез и пропитанную его семенем, он понял, что не умер, а полюбил.

Скрупулезность памяти, 1941

КАК ПЕРВЫЙ дедушкин оргазм предназначался не для Зоши, так и бомбы, которые его спровоцировали, предназначались не для Трахимброда, а для цели где-то в Ровенских холмах. Пройдет еще девять месяцев (как ни странно, именно в День Трахима), прежде чем сам штетл станет объектом прямой атаки нацистов. Но в ту ночь воды Брод рвались на берег с таким неистовством, будто война началась, и ветер доносил до ушей раскаты взрывов, и жители штетла трепетали, как если бы их тела были живыми мишенями. С той минуты — 9:28 вечера 18 июня 1941 года — все изменилось.

В Дымках Ардишта сигареты теперь курили задом наперед, обхватывая губами тлеющий конец вместо фильтра, чтобы их нельзя было заметить издалека.

В цыганском таборе свернули шатры, разобрали крытые соломой хибары и стали жить без прикрытия, стелясь по земле, как человеческий мох.

В Трахимброде же всех охватила необъснимая вялость. Граждане, некогда перетрогавшие столько разных вещей, что невозможно было установить, к чему они не притрагивались, теперь сидели сложа руки. Деловитость уступила место раздумьям. Воспоминаниям. Любая вещь каждому о чем-нибудь напоминала, что поначалу казалось трогательным (как запах догоревшей спички пробуждает память о первых днях рождения, а вспотевшая ладонь — о первом поцелуе), но быстро стало губительным. Воспоминания рождали воспоминания, которые рождали воспоминания. Поселяне сделались живым воплощением мифа, который им столько раз рассказывали: как сумасшедший Софьевка обвязал себя узелками, чтобы, пользуясь одним воспоминанием, вспомнить другое, но запутался в их последовательности и, сколько ни старался, так и не вспомнил, где начало, а где конец.

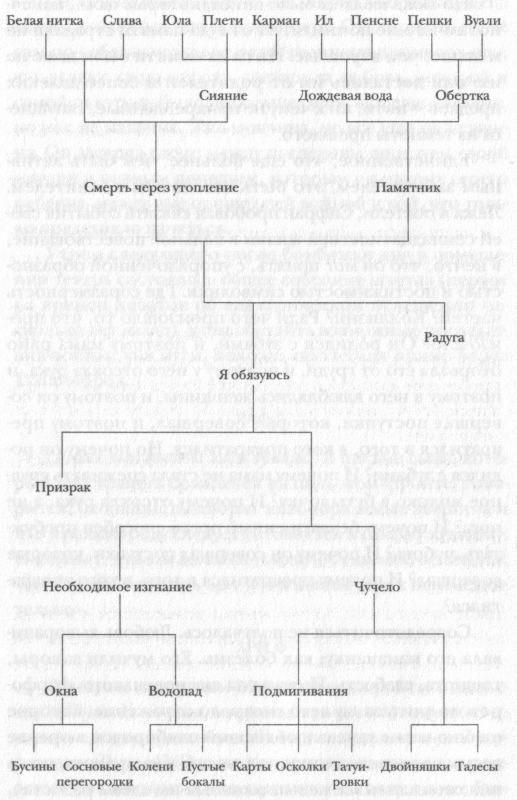

В попытке разобраться в хаосе воспоминаний мужчины чертили схемы (которые были не чем иным, как воспоминаниями о генеалогических деревьях). Они попробовали двигаться по цепочке назад, подобно Тезею в поисках выхода из лабиринта, но зарывались все глубже, дальше.

Женщинам было еще тяжелее. Не имея возможности утолить зуд памяти в синагоге или на рабочем месте, они были вынуждены страдать поодиночке — над противнями и кипами стираного белья. Некому было помочь им в поисках начал, не у кого было спросить, что общего между зернистой жижей протертой малины и ожогом или почему крики резвящихся в реке детей заставляют их сердца обрываться и уходить в пятки. Память, которая обычно заполняла собой время, теперь превращала его в пустоту, требовавшую заполнения. Каждая секунда была дистанцией, которую надо было пройти, проползти. От одного часа до другого пролегала целая вечность. Завтра терялось за горизонтом: чтобы добраться до него, требовались целые сутки.

Но тяжелее всех было детям, которые сами, конечно, ничего не помнили, но от зуда памяти страдали не меньше, чем взрослые. Нити их памяти были даже не их: они достались им от родителей и более далеких предков — нити, ни к чему не прикрепленные, тянущиеся из темноты прошлого.

Единственное, что еще больнее, чем быть активным забывателем, это быть пассивным помнителем. Лежа в постели, Сафран пробовал связать события своей семнадцатилетней жизни в цельное повествование, в нечто, что он мог понять, с упорядоченной образностью и постижимостью символики. Где соразмерность частей? Коллизии? Ради чего произошло то, что произошло? Он родился с зубами, и поэтому мама рано оторвала его от груди, и поэтому у него отсохла рука, и поэтому в него влюблялись женщины, и поэтому он совершал поступки, которые совершал, и поэтому превратился в того, в кого превратился. Но почему он родился с зубами? И почему мама не стала сцеживать грудное молоко в бутылочку? И почему отсохла рука, а не нога? И почему безжизненный орган способен пробуждать любовь? И почему он совершал поступки, которые совершал? И почему превратился в того, в кого превратился?

Сосредоточиться не получалось. Любовь выворачивала его наизнанку, как болезнь. Его мучили запоры, тошнота, слабость. Из воды на дне новенького, фарфорового унитаза на него смотрело отражение, которое он больше не узнавал: обвисший подбородок в ореоле седых волосков, мешки под глазами (он решил, что в них скопились все невыплаканные им слезы радости), потрескавшиеся, опухшие губы.

Совсем не таким отразился он утром предыдущего дня в стеклянных глазах Времямера. Он старился, но не сам по себе, вследствие естественного процесса; его, как всякую свою жертву, состарила любовь, которой и самой-то отроду было не больше суток. Все еще мальчик, но уже не мальчик. Уже мужчина, но все еще не мужчина. Он застрял где-то между последним поцелуем своей матери и первым поцелуем, которым он одарит своего ребенка, между уже прошедшей войной и той, что только предстояло начаться.

Утром следующего после бомбежки дня в помещении театра состоялось общее собрание штетла (первое со времен дебатов об электрическом освещении несколько лет назад), дабы обсудить возможные последствия войны, чьи пути, похоже, пролегали прямо через Трахимброд.

РАФ Д

(Держа над головой лист бумаги.) В письме сына, который бесстрашно сражается на польском фронте, говорится, что нацисты творят невообразимые зверства и что Трахимброду следует готовиться к самому худшему. Он пишет, что мы должны (смотрит в листок, делает вид, что читает) «сделать все, что в наших силах незамедлительно».

АРИ Ф

О чем ты говоришь! Мы должны перейти к нацистам! (Переходя на крик, потрясая пальцем над головой.) Это украинцы нас прикончат! Ты же слышал, что они устроили во Львове? (Это напоминает мне день моего рождения [вы же знаете, что я родился на полу в доме Раввина (неповторимые запахи плаценты и еврейства навсегда соединились в моем носу [подсвечники у него были неописуемой красоты (из Австрии [если не ошибаюсь (или Германии)])])])…