Подняв гуся за шею, он резко встряхивал его, разрушая позвоночный столб. Конвульсии у подранка сразу прекращались. Потом он воткнул в снег палочки-рогатины и положил мертвых гусей рядом с фанерными фальшивками так, чтобы голова была в развилке. Вернувшись, Егор объяснил, что так натуральнее. Теперь гуси будут лететь под выстрел охотнее, так как настоящий гусь для них привлекательнее фанерного.

По часам туман рассеялся. Я ничему больше не удивлялся. Достал сигареты, но Егор сказал, что перекурить не успеем, сейчас дичь снова полетит. И точно. В воздухе показались силуэты. Я прицелился. Левее! Выше! Положе! Я выстрелил. Гусь закувыркался и шлепнулся в воду. Я был горд собой. А Егор недовольно поморщил нос, но ничего не сказал. Раздалось еще пять выстрелов, и пять трупиков упали на снег. Только тогда Егор сказал:

— Я знал, что ты стрелять не умеешь. Поэтому послал сыновей за лодкой. Смотри: наши все на снегу, а твой в воде.

Я осознал свою ничтожность и вытер руки об штаны.

НАСТОЯЩЕМУ МУЖЧИНЕ ВСЕГДА ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ

Кровь, пот и слезы

Обратно мы поехали, видимо, другой дорогой. Тундра казалась одинаковой, но на нашем пути не встречались ручьи и реки. Я поинтересовался, где мы едем, и Егор сказал, что Тенгри гневается и нужно изменить путь. На вопрос: «Что разозлило Тенгри?» — Егор ответил: «Тенгри не хочет диспансеризаций».

У ненцев две напасти — диспансеризация и школа.

— Скоро прилетят вертолеты, — сказал ненец. — Станут ловить детей и повезут их в город. Через две недели вернут больных.

— Почему? — спросил я.

— Не знаю, — ответил он, — Но потом дети болеют… До осени. А осенью вертолеты опять прилетят. От них в тундре не спрячешься. Всех соберут и увезут в интернат. Там дети не видят тундры. Неба. Едят плохую, непривычную пищу, не пьют оленьей крови. Они не учатся закону тундры и не могут познать мудрость белых людей. Их вернут весной. Слабых, больных. Они отвыкнут от стойбища, не смогут поймать оленя. Будут мерзнуть и плакать. А потом — диспансеризация. Вот Тенгри и гневается. Смотри.

Мы подъехали на санях по кустам к берегу небольшой реки. Русло имело отвесные берега и ширину шесть-семь метров. Недалеко проходил зимник и через реку был построен мост. Мы спешились и пошли по цветущему ковру к переправе.

— Смотри в воду, — тихо сказал Егор.

Я глядел с моста. Подо мной бурлила прозрачная как стекло вода. В тундре реки чистые — дно ледяное.

Вдруг вода вскипела. Пошли пузыри, и река окрасилась в багровые тона. Вода стала алой и маслянистой, кровавые брызги падали на прибрежную растительность. Я вопросительно посмотрел на Ямкина.

— Тенгри гневается, — ответил он.

Это надо было снимать. Я спустился к реке, окунул ладони. И поднял полные горсти крови. Я попробовал ее на вкус, и она была солоноватой с металлическим привкусом. У моста стоял указатель «Далдыкан», переводится как «Ждущая крови». Через полчаса вода вновь стала прозрачной. И только с листиков стелящихся берез падали капли крови, уносясь багровыми нитями вниз по течению.

Почему на самом деле произошло это событие, я не знаю. Мне говорили, что это микроорганизмы, что это тектонические сдвиги и просто что это глину смыло. Но я думаю, что не надо мешать коренным народам жить в их доме. И тогда Тенгри будет заниматься другими делами.

Кладбище вечной мерзлоты

Мы вернулись в стойбище и легли спать в чуме. Это очень уютное переносное жилище.

Здесь говорят, что олень — первое животное, которое приручил человек. Отчасти это верно. Но лишь отчасти. Скорее олени приручили человека. Ведь они не изменили привычного уклада своей жизни. Как кочевали по тундре десятки тысяч лет назад, так и кочуют. А люди кочуют за ними.

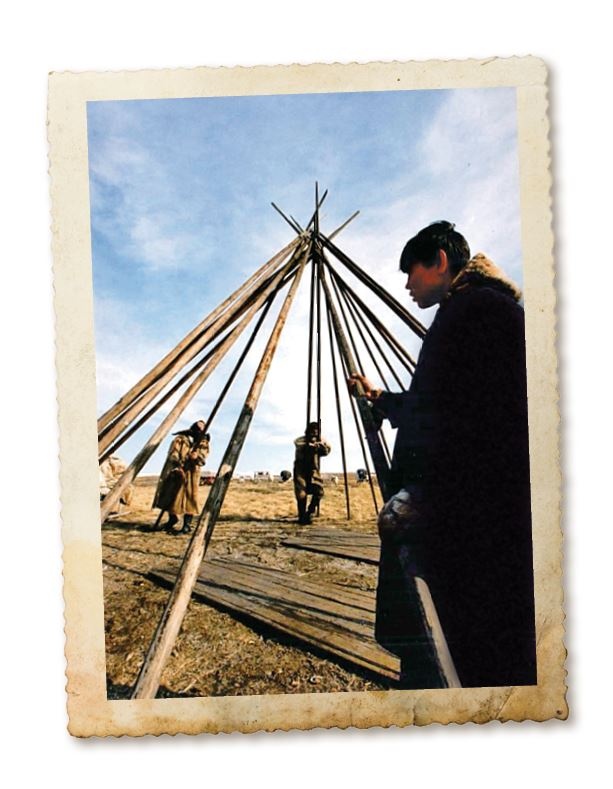

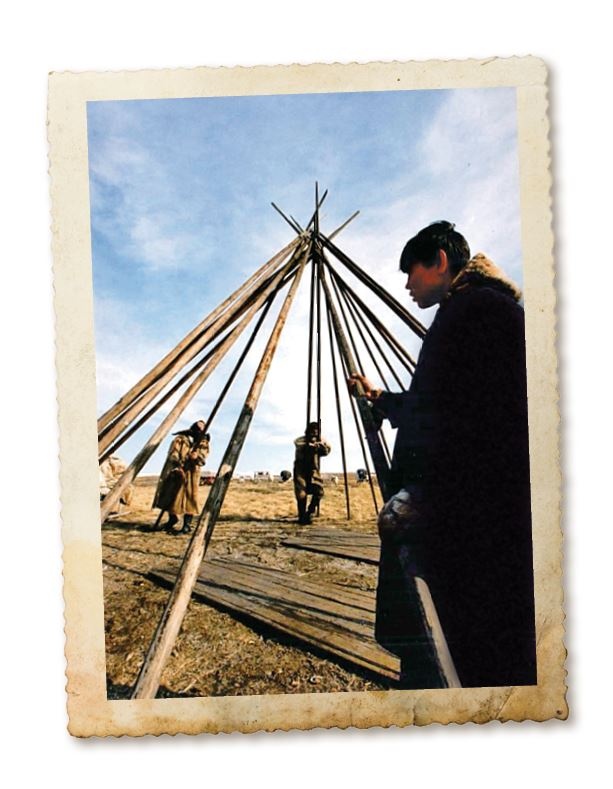

Олени переходят с места на место, и людям приходится переносить свой дом. Так и появился на свет чум. Он похож на типи — так называют переносное жилище кочевых племен коренных индейцев, живших на территории Великих равнин. Строить чум легко. Длинные шесты ставят наискось, два из них связывают веревочкой, остальные нахлестывают друг на друга. Таким образом конструкция держит сама себя. Сверху ее укрывают сшитыми шкурами. Костер разводят в центре: конструкция жилища предполагает естественную тягу. Дым выходит в перекрестие жердей. Внутри очень тепло и сухо — лежишь на шкурах, шкурами укрываешься. На стенах шкуры. Вместо мебели — собачки пушистые. Тишина. Только комары звенят… Нет. Гудят. Комары всем досаждают: оленям, собакам, съемочной группе. Они не едят только ненцев и меня. И я сплю сном праведника.

Солнце не закатывалось. Мы выспались. Вышли до ветру. Выпили кофе и отправились с оператором снимать ненецкое кладбище.

Кладбища у ненцев и правда очень интересные. Они своих покойников в землю не закапывают. Там это невозможно: мерзлота выталкивает гробы наружу. Физика такая. Три дня полежит покойник в яме, и земля начинает сжиматься. По чуть-чуть, по чуть-чуть… Глядишь, рука торчит, как в клипе Майкла Джексона «Триллер». А дней через пять — весь покойничек в грязи вздувается. Некультурно. Сжигать тоже нельзя — с дровами трудно.

Потому делают так: мертвеца кладут на травку, над ним переворачивают сани, а потом убивают всю упряжку, которая везла труп. И рядом мертвых оленчиков кладут. В этом есть рациональное зерно. Дикие звери уничтожают падаль, и пока они едят тухлых оленей, покойничек под нартами лежит невредим. А когда до человека дело доходит, семья откочевывает и всего этого кошмара не наблюдает. Очень удобно. Ну, снимаем мы всю эту Гернику. Черепа кучами, кости человеческие и оленьи да перевернутые нарты… Стендапы записали. «Бедного Йорика» прочитали. Солнышко светит. Птички поют. На часы посмотрели — полночь. В смысле ночь. Двенадцать. Нули. Посмеялись, пожмурились от солнца да спать пошли в чум. Режим сбился с непривычки.