Болезненно завороженный, я уже догадывался, что так и не ушел из «Гребня» совсем. Ибо довольно было лечь в постель, выключить свет, закрыть глаза – и я вновь оказывался там. Быть может, поместье – мое безответное время, куда мне предстоит возвращаться вечно, как другие в грезах возвращаются к золотым пляскам детства, или на поле боя, или на воскресное озеро с девчонкой в красном бикини. На границе яви и сна я вновь погружался туда, бродил темными садами, среди изрубленных статуй, собак, ослепительных фонариков в руках теней. Я снова тащился по тоннелям, отыскивая уже не улики против Кордовы, но некий важный элемент себя, невзначай там потерянный, – руку, допустим, или душу.

И я, видимо, подсел на страх, на смятение, которое вырывает тебя из тела: от бытия в повседневном мире – смотреть Си-эн-эн, читать «Таймс», ходить в «Сан-Амброуз» и пить кофе за барной стойкой – наваливалось изнеможение, даже депрессия. Наверное, такая же беда у человека, который проплыл вокруг света и теперь вернулся на сушу, взирает на свою ферму, на жену и детей, понимая, что постоянство дома, простершееся пред ним пустыней, бесконечно ужаснее любого грозного шторма с тридцатифутовыми валами.

Как мне в голову-то пришло, что я оклемаюсь, смогу осмыслить «Гребень», словно поездку в Египет или тот раз в Миту, когда меня одиннадцать дней продержали в тюремной камере, – чудовищная история, которую затруднительно переварить и пережить? С «Гребнем» так не выйдет. Нет, «Гребень» и правда о том, что творил Кордова, таились под ложечкой, весьма живые, невредимые, пульсировали, пускали слюни, и от них я болел все мучительнее, а может быть, даже умирал.

Беспокойство мое лишь усугублялось одиночеством. Все ушли. Нора права. С Хоппером покончено – как и с ней. Я звякнул Хопперу дважды – мне никто не ответил. Непостижимо, что они вот так запросто расплевались и с расследованием, и со мной, что им хватило невежества решить, будто на этом все закончилось. Им что, не нужно знать, настоящие ли человеческие кости я там отыскал, не погубил ли Кордова других детей, пытаясь спасти жизнь Сандры? Их не трогает наиочевиднейший вопрос – где Кордова сейчас?

Я приходил к всевозможным уничижительным выводам (оба наконец показали свое истинное лицо; оба молоды и поверхностны; все это – симптом общего недуга современной молодежи, которая растет, питаясь интернетом, порхает от одной навязчивой идеи к другой, и сила тяготения, действующая на них, не превышает силы нажатия кнопки мыши) – но в действительности я по ним скучал. И злился, что мне не все равно.

И вспоминал, что говорила Клео, обнаружив на наших подошвах смертное проклятие.

«Отвращает ближайших друзей, совершенно тебя изолирует, сшибает лоб в лоб со всем миром, оттесняет на грань, на окраину жизни. Сводит с ума, а это в своем роде хуже смерти».

Я тогда не воспринял всерьез. А теперь поневоле отмечал, до чего точно все сбылось – и изоляция, и разбитые дружбы, и ощущение, будто ты очутился на окраине жизни.

А может, во всем виноват один Кордова. Может, Кордова – вирус, заразный и разрушительный, постоянно мутирует, беззвучно встраиваясь в твою ДНК, а ты даже сообразить не успеваешь, с чем столкнулся. Подвергшись хотя бы мимолетному его воздействию, подхватываешь увлечение и страх, и они множатся, пожирая всю твою жизнь без остатка.

Лекарства нет. Можно лишь научиться с этим жить.

Три дня пробродив по квартире, отводя глаза от коробки с остатками материалов по Кордове и принимая антибиотики со стероидами от нарыва и сыпи, я понял, что попытки расслабиться слишком дорого мне даются и выбора нет: придется жить в мороке.

В одиннадцать вечера в среду я поймал такси и велел шоферу ехать к дому 83 по Генри-стрит. Фальконе, что неудивительно, не соврала. Я перешел дорогу, поглядел на ветхую пятиэтажку, приютившуюся возле Манхэттенского моста, – похоже, все жильцы неизвестно почему съехали. Все окна темны, хотя на пятом этаже я различил кружевные розовые занавески. Я подергал дверь в подъезд – заперто, конечно. Через окошко я разглядел, что с почтовых ящиков убрали все фамилии.

Я направился к Маркет-стрит и через два квартала наткнулся на парикмахерский салон «Хао», где в окне когда-то повесил флаер с портретом Сандры. Как ни странно, флаер никуда не делся, только поблек.

От Сандры осталось лишь призрачное лицо, слов «Вы видели эту девушку?» почти не разобрать. От этого зрелища внутри заныло: время на исходе. Или просто миновало.

Хоппер и Нора ушли, а теперь ушла и Сандра.

103

Я названивал Синтии, надеясь на весточку о Сэм, но Синтия по-прежнему не отвечала. От этого бойкота я лез на стенку, но понимал, что, значит, с Сэм все в порядке: если б возникла серьезная проблема, Синтия бы позвонила. Так, во всяком случае, я себя утешал.

Шерон Фальконе говорила, что на анализ костей из «Гребня» уйдет минимум месяц, раньше я не узнаю, человеческие ли это кости, а пока мне оставалось расследовать несколько важных зацепок.

Я залогинился на «Черную доску», почитал слухи о судьбах Рейчел Демпси и Фернандо Понти, сыгравших у Кордовы, соответственно, Ли и Попкорна. Порылся еще и выяснил, что, как ни странно, «Охотник и природа» – какой-то мачистский охотничий бюллетень для пылких участников Национальной стрелковой ассоциации – историю Рейчел Демпси изложил точно.

Демпси, сыгравшая Ли в La Douleur, вообще не всплывала с тех пор, как исчезла в Непале 2 апреля 2007 года. В городской газете Вунсокета о ее пропаже опубликовали две заметки, но дальнейшего развития тема не получила, и никаких данных о том, что у нее были муж или дети, не нашлось. В интернете я разыскал некую Мэрион Демпси, проживающую в Вунсокете, – понадеялся, что это мать или сестра Рейчел. Позвонил в справочную, выяснил телефон, прослушал миллион гудков, а затем раздраженная женщина рявкнула, что она «сиделка миссис Демпси». Когда я спросил, нет ли у ее нанимательницы дочери по имени Рейчел, мне сообщили, что «миссис Демпси это больше не касается» – я трактовал это как да – и бросили трубку.

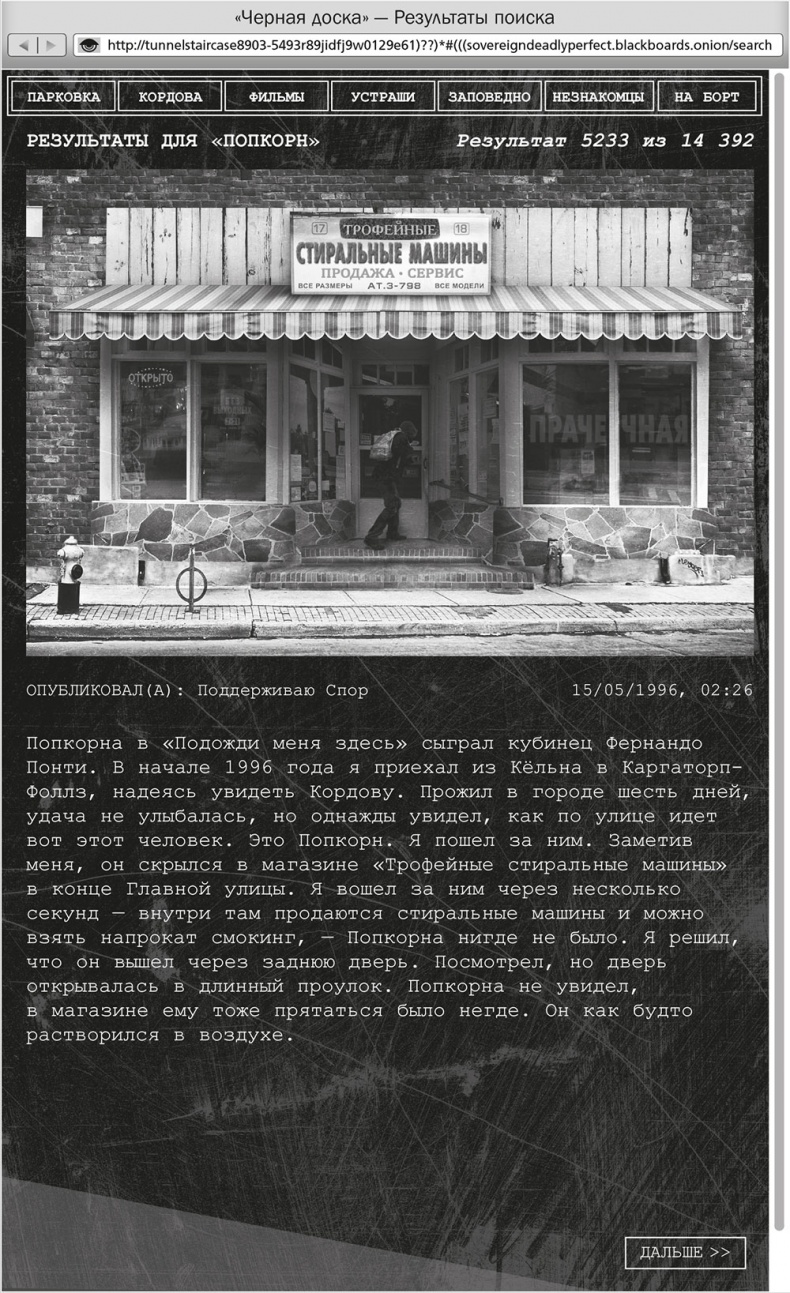

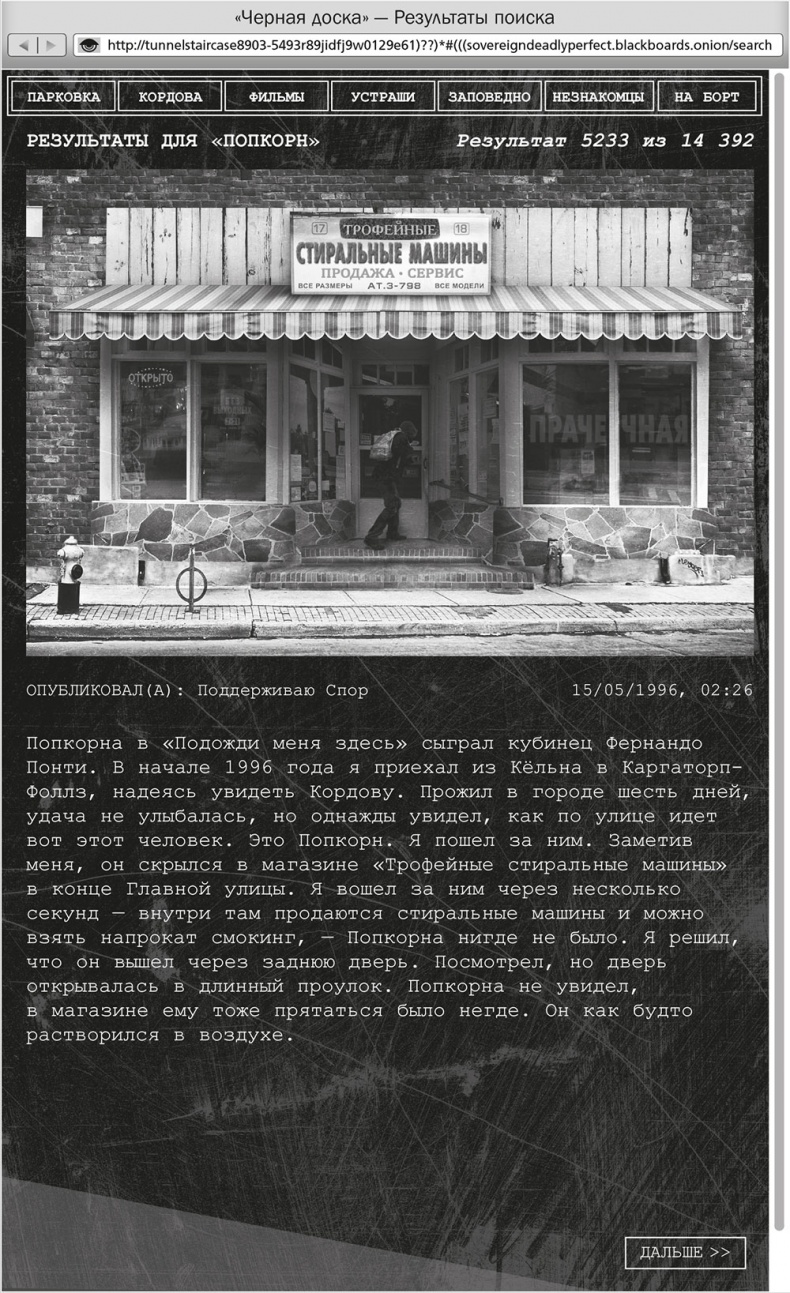

Фернандо же Понти, харизматичного престарелого кубинца, который сыграл Попкорна, в общей сложности трижды видели в Каргаторп-Фоллз три разных человека в период между октябрем 1994-го (через год после выхода «Подожди меня здесь») и августом 1999-го. Мне отчетливо казалось, что Попкорн еще там, ухаживает за растениями и карпами в оранжерее, и три сообщения очевидцев как будто подтверждали мою правоту.

Он так и не уехал? Ему до того полюбилась жизнь в «Гребне» – или до того промыли мозги, – что он решил остаться Попкорном, реальности предпочел персонажа? А теперь уже умер и навеки погребен в своем вымышленном саду? Никаких сведений о родных Понти или его происхождении, помимо Кубы – которая поминалась только на «Черной доске», – я не обнаружил. Но меня сильно насторожил пост о том, как Попкорн исчез в «Трофейных стиральных машинах» на окраине Каргаторп-Фоллз.