Гораздо более знаковой оказалась постановка А. Поповым «Ромео и Джульетты» в Театре Революции (1935). Не было другого спектакля, который с такой наглядностью нес бы на себе рубцы и шрамы совершающихся перемен. С одной стороны, «даже вожди начинают поговаривать о внимании – к участку чувства… Можно писать о розах любви», – скажет А. Попов труппе. Не стоит удивляться суконному языку, каким социологизирующий Театр Революции, бастард Мейерхольда, начинал диалог с Шекспиром. «Цветы на столе», статья самого сейсмографического критика эпохи Ю. Юзовского, недаром помечена 1934 годом. Работа над трагедией уже была начата, цветы значились в смете постановки в количестве трех тысяч штук, листья – двадцати тысяч штук. Смета была необычно обширна для небогатого, чуждавшегося декоративности театра. Истовый конструктивист И. Шлепянов впервые рискнул развернуть над сценой синее небо Вероны, на фоне которого появлялся юноша с пальмовой ветвью – Ромео. Небесный полог этот стоил театру много крови – промышленность плохо справлялась с окраской шелка, как и с качеством фанеры, пригодной для декораций а-ля Возрождение.

С другой стороны, и сам автор как «представитель Ренессанса» был ох как не бесспорен: «Это не значит, что Шекспир был такой революционер своего времени, что он думал в унисон с Театром Революции», – скажет тогда же А. Попов

[50]

. Ренессанс виделся ему в жестких контурах и гремящих противоречиях. Правда, М. Астангов – Ромео мечтал о Гамлете, а М. Бабанова – Джульетта предпочла бы шекспировскую комедию, зато традиционные «сентиментальность» и «буржуазность» были преодолены без остатка. Когда в 1935 году спектакль, посвященный комсомолу, выйдет в свет, эти странные любовники, лишенные ожиданной «бури страстей», привлекут именно своей неканоничностью, а в войну откроется истинный смысл бабановской Джульетты, принявшей бремя испытаний на полудетские плечи…

Сцена из спектакля «Укрощение строптивой» У. Шекспира (ЦТКА).

Сцена из спектакля «Много шума из ничего» У. Шекспира (Театр им. Е. Вахтангова).

До сих пор речь шла о театре и критике; но театр, как никакое другое искусство, связан с публикой.

Унификация? Но жизнь, серая внешне, была еще во всех направлениях пересечена маргинальными социальными укладами и стратами – «бывшие» или «лишенцы», «выдвиженцы», «партийцы», крестьяне в процессе урбанизации, служащие непролетарского происхождения жили бок о бок в коммуналках. Унификация не была состоянием – она была процессом. Под спудом официальных лозунгов, на личностном ли или поколенческом уровне, еще присутствовали разные ориентации. Консервативная традиция воплощалась в живых еще носителях старой культуры. Сполохи недоукрощенного авангарда там и тут еще вспарывали искусство. В новых поколениях, больше не обольщенных революционаризмом (идей, скорее чем форм), возникал неоэскапизм. Не говоря уже о низовой культуре, вовсе не равной официальной массовой.

Театр 30-х имел преданного зрителя, готового стоять за билетами ночами, ютиться на галерке, смотреть спектакли по многу раз. Зрители «выбирали» не столько театры, сколько спектакли.

Отелло – А. Остужев (Малый театр).

Унификация? Но один только Шекспир давал широкий диапазон жанров и стилей.

Вахтанговцы в комедии «Много шума из ничего» (1936; режиссер И. Рапопорт, художник В. Рындин) с «турандотовским энтузиазмом», по слову Б. Алперса, вышутили все и вся – бедных влюбленных, сиятельного герцога, коварного злодея, даже место действия – Мессину, сделав «исторический фон» почти игрушечным и найдя своего Шекспира в великолепном brio дуэта ренессансных «интеллектуалов» – капризной Беатриче (Ц. Мансурова) и фанфаронистого Бенедикта (Р. Симонов).

Зато А. Попов в Театре Красной Армии в «Укрощении строптивой» (1938) достиг наконец «бури страстей», не побоявшись плебейской брутальности дуэта Катарины (Л. Добржанская) и Петруччио (В. Пестовский). Скачущие бутафорские кони Н. Шифрина, вынесенные для их пикировок на необъятную авансцену квазиампирной постройки К. Алабяна, придавали представлению воистину площадной масштаб.

Унификация? Но в 1935 году – в год первой научно-творческой конференции по Шекспиру – увидели свет два спектакля, оба, кстати, поставленные Сергеем Радловым, но обозначившие две крайние точки отхода от «официального» Шекспира, «титана Возрождения»: «Отелло» в Малом и «Король Лир» в Государственном еврейском театре (ГОСЕТ).

От «Отелло» в Малом никто, кажется, ничего не ждал. Постановка «не отличалась оригинальностью. Она была выдержана в пышном оперном стиле». На роль венецианского мавра было четыре претендента, последний из них, А. Остужев, «талантливый, но несколько поверхностный мастер старого романтического стиля», по словам того же Алперса

[51]

. К концу репетиций выяснилось, что спектакль надо ставить «на Остужева», шестидесятилетнего, почти глухого. Случилось чудо: старый романтический стиль старого Малого театра воскрес во всем своем великолепии: такого виолончельного голоса, такого музыкального чтения стиха мы не слыхивали. Но главное было даже не в этом: не ревность, а доверие, по слову Пушкина, двигало трагедию. Весь этический мир Отелло был сотрясен возможностью предательства и лжи: «Он убивает Дездемону для того, чтобы восстановить нарушенную справедливость»

[52]

. Этой этической сотрясенности трагедии резонировал зал.

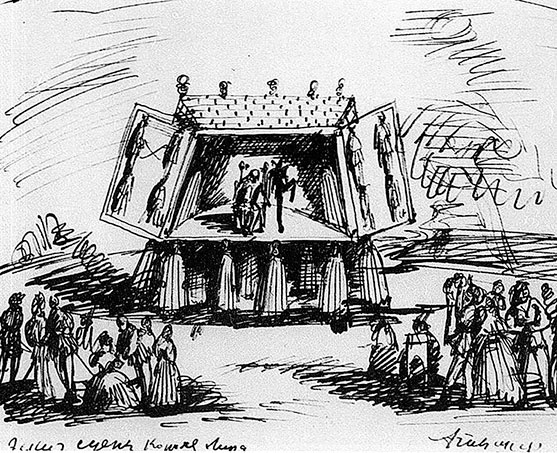

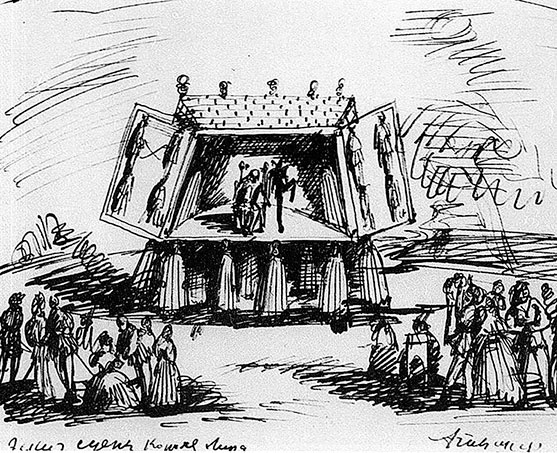

А. Тышлер. Эскиз декораций к «Королю Лиру» У. Шекспира (ГОСЕТ).

Не удивительно ли, что самый интеллектуальный, чтобы не сказать философский, Шекспир был сыгран на языке еврейских местечек – идиш, и не было театрала, который пропустил бы его. История постановки «Короля Лира» тоже была извилиста (среди кандидатов в режиссеры побывал даже немецкий эмигрант Эрвин Пискатор).

Советская сцена 30-х не знала другого спектакля, столь пронзительно, еретически нового. Традиция была содрана, и в старой трагедии, как нерв в больном зубе, обнажилась голая, корчащаяся в муках познания, страдающая и безжалостная человеческая мысль.

Шут – В. Зускин, Лир – С. Михоэлс (ГОСЕТ).