Непосвященному трудно себе представить всю

сложность этого высокого искусства. Тут требуются неукоснительная

внимательность, идеальная расторопность и – что особенно важно – полнейшая

незаметность. Ты словно превращаешься в некую тень, в человека-невидимку, которого

очень скоро перестают замечать. Ни в коем случае нельзя отвлекать участников

важного совещания резким движением или звуком, даже непроизвольным скольжением

тени по столу. В такие минуты я люблю воображать себя бесплотным хозяином

заколдованного замка из сказки «Аленький цветочек», потчующим дорогих гостей:

напитки сами по себе наливаются в бокалы и чашки, спички вспыхивают и

подносятся к сигарам без чьей-либо помощи, из пепельницы то и дело чудесным

образом исчезает накопившийся пепел. Когда Симеон Александрович один раз уронил

на пол карандаш (у его высочества привычка все время рисовать на бумаге

чертиков и амурчиков), я был наготове – не полез под стол, что обратило бы на

себя внимание, а тут же сзади протянул генерал-губернатору другой карандаш, точно

такой же.

Должен с гордостью сказать, что никто из

участников этого деликатнейшего и в некотором роде судьбоносного для судеб

династии совета ни разу не понизил голоса – по-моему, это высшая степень

отличия для слуги. Правда, разговор то и дело переходил на французский, но это

происходило не из-за меня, а просто потому, что его величеству и их

высочествам, в сущности, все равно, по-русски беседовать или по-французски.

Если бы им было угодно скрыть от меня содержание той или иной части обсуждения,

они заговорили бы по-английски, ибо, как я уже сообщал, мало кто из дворцовых

служителей старшего поколения владеет этим наречием, а по-французски говорят

почти все. Точнее, не говорят, а понимают, поскольку было бы весьма странно,

если бы я, Афанасий Зюкин, вдруг обратился к кому-то из августейшей семьи или

придворных на французском. Нужно знать свое место и не изображать из себя то,

чем не являешься – вот золотое правило, руководствоваться которым я посоветовал

бы всем, вне зависимости от происхождения и занимаемого положения.

Государь, известный своим патриотизмом,

единственный из присутствующих все время говорил только по-русски. Оказалось,

что его величество помнит меня по тому времени, когда я состоял при столовой

покойного государя тафельдеккером. Еще внизу, у входа, император изволил

сказать мне: «Здравствуйте, Афанасий Степанович. Это вы распорядились повесить

балдахин с моим вензелем? Очень красиво, благодарю».

Изысканная вежливость его величества и

поразительная способность запоминать имена и лица общеизвестны. Собственно,

всех великих князей с раннего детства специально обучают развивать память, для

этого существует особая метода, но способности его величества по этой части

воистину необыкновенны. Раз увидев человека, государь запоминает его навсегда, что

производит на многих огромное впечатление. Что же до вежливости, то из всей

августейшей семьи только царь и царица говорят прислуге «вы». Может быть,

поэтому мы, служители, испытывая к их величествам должное благоговение, в то же

время не очень-то… Впрочем, молчание. О таком не говорят. И даже не думают.

Государь сидел во главе стола, был хмур и

молчалив. Рядом со статными, высокими дядьями его величество казался совсем

маленьким и невзрачным, почти подростком. Про нашего Георгия Александровича и

говорить нечего – истинный человек-гора: красивый, тучный, с лихо подкрученными

усами, да еще и в ослепительной адмиральской форме, по сравнению с которой

скромный полковничий мундир императора выглядел довольно убого. Симеон

Александрович, самый высокий и стройный из братьев покойного государя, со своим

правильным, будто высеченным изо льда лицом похож на средневекового испанского

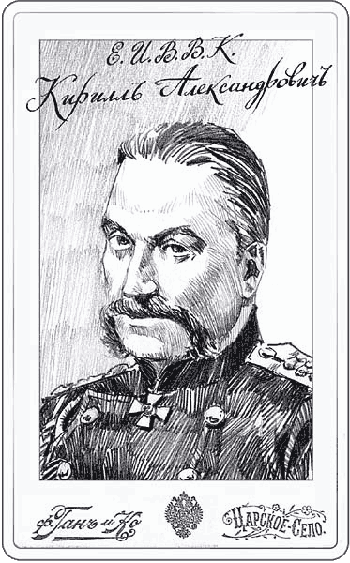

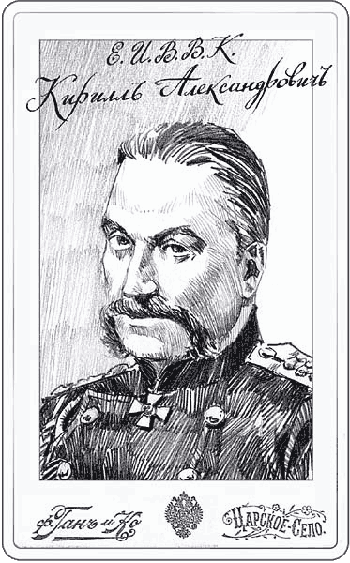

гранда. А старший, великий князь Кирилл Александрович, командующий

императорской гвардией, не столь красив, как братья, но зато истинно

величественен и грозен, ибо унаследовал от венценосного деда прославленный

взгляд василиска. Бывало, что некоторые провинившиеся по службе офицеры от

этого взора и сознание теряли.

Юный Павел Георгиевич в присутствии дуайенов

императорского дома держался тише воды ниже травы и даже не смел закурить. А

еще присутствовал начальник дворцовой полиции полковник Карнович,

немногословный господин очень больших возможностей и крайне скупых сантиментов.

Этот и вовсе сидел не за столом, а пристроился в уголочке.

В коридоре на стуле дожидался наш вчерашний

спаситель господин Фандорин. Я получил приказание поселить его в доме и за

неимением иного помещения разместил в детской, справедливо рассудив, что этот

господин будет находиться в Эрмитаже как раз до того момента, когда Михаил

Георгиевич вернется к себе. Японца я хотел было отквартировать на конюшню, но

он пожелал жить вместе со своим господином. Провел ночь на полу, подложив под

голову плюшевого медведя, и, судя по лоснящейся физиономии, отлично выспался.

Фандорин же не ложился вовсе, до самого рассвета всё рыскал по парку с

электрическим фонарем. Обнаружил ли что-то – мне было неизвестно. Ни в какие

объяснения ни с обер-полицмейстером, ни тем более со мной он пускаться не стал

– сказал лишь, что доложит обо всём, что ему известно, лично государю

императору.

Вот об этом-то загадочном господине и зашла

речь почти сразу же после начала совещания.

То есть началось всё не с разговора, а с

чтения – каждый из сидящих по очереди прочитал (или перечитал еще раз)

полученное письмо, о содержании которого я еще ничего не знал.

Потом все обернулись к государю. Я затаил

дыхание, чтобы в точности услышать, какими словами его величество откроет эту

экстренную встречу.

Государь смущенно кашлянул, пробежал взглядом

исподлобья по лицам присутствующих и тихо сказал:

– Это ужасно. Просто ужасно. Дядя Кир,

что же теперь делать?

Император сказал свое слово, этикет был

соблюден, и председательство как-то само собой перешло к Кириллу

Александровичу, считавшемуся негласным соправителем в предшествующее

царствование и еще более укрепившему свое положение при новом государе.

Его высочество медленно, веско молвил:

– Прежде всего, Ники, выдержка. От того,

как ты станешь держаться, зависит судьба династии. В эти дни на тебя будут

устремлены тысячи глаз, в том числе и очень, очень проницательных. Ни малейшего

смятения, ни тени тревоги – ты меня понял?

Государь неуверенно кивнул.