– Нет, спасибо, мне пока хватит «Трех мушкетеров». Может быть, позже, когда я дочитаю… лет через десять. Кстати, есть одна вещь, которая меня беспокоит… это правда, что Александр Дюма, короче, любил набивать брюхо и бегать за женщинами?

– Это правда.

Я немного расстроился: хотелось верить, что Хайсам что-то напутал. Но, похоже, уважаемый египтянин не ошибается никогда.

– То есть все эти книги тебе нужны для доклада?

– Мне нравится опираться на множество источников, когда я что-то готовлю.

– Думаю, ничего удивительного, что ты интересуешься глазами и слепыми…

– Почему?

– Потому что из многих слепых получились отличные музыканты. У вас есть что-то общее.

Мари-Жозе пожала плечами, а лицо ее словно закрылось на замок в два оборота – так я понял, что сморозил что-то несусветное. Но, честно говоря, такое частенько в моей жизни случалось.

Дом погрузился в тишину, иногда кое-где скрипела половица.

– Ты одна? Твои родители не придут?

– Придут, но позже. Я часто одна, потому что мои родители – эксперты в произведениях искусства. Они аукционисты, поэтому часто не бывают дома.

– Аукционисты? Что-то с акциями?

– Да нет же. Знаешь, один… два… три… Продано!

Она ударила по столу невидимым молоточком. Я видел такое в фильмах.

Несколько минут мы молчали, поэтому я решил, что необходимо срочно найти тему для разговора. Всё связанное с музыкой пришлось отбросить немедленно, потому что я действительно… был не на высоте. Кстати… надо не забыть поговорить с Метро и попросить их молчать о наших музыкальных опытах. Чем больше я думал, чего бы такого сказать, тем меньше было идей. В итоге я решил: уж лучше заявить, будто я должен идти, поскольку атмосфера стала тяжелой. Мари-Жозе убрала виолончель, села на кровать и пристально на меня посмотрела.

– Хочу кое-что тебе предложить…

Я почувствовал, как голова уходит в плечи, – здесь попахивало какой-то подозрительной сделкой.

– И что же?

– Ну вот. Я поставила тебя в неудобное положение, желая помочь…

– Да, но и я сам здесь замешан; мне слишком сложно отнестись к этому иначе…

– Знаешь, я отличница.

Я пожал плечами.

– Все это знают.

– Мои родители отправили меня как-то на тестирование. Я помню результат. Никогда не забуду слова психолога: «Ай-кью гораздо выше среднего…»

– Прости, у меня с английским как-то не очень.

– Тест на коэффициент интеллекта, балда. На то, что там у тебя в голове… А мой интеллект гораздо выше среднего, и еще у меня необыкновенная память и хорошо развито абстрактное мышление.

Я сделал вид, что это очень круто, хотя даже понятия не имел, что такое абстрактное мышление и чем оно отличается от обычного.

– И что? – сказал я. – Мне плевать. Или ты мне собираешься всю свою биографию рассказать?

– Мне тоже плевать, дело не в этом, а вот в чём: если хочешь, я могу с тобой позаниматься.

– Позаниматься?

– Да. Повторить. Объяснить то, что ты не понял. Помочь нагнать остальных.

Я широко открыл рот и, наверное, переливался всеми цветами радуги. В голове всё смешалось в кучу: Решевский, Александр Дюма, Моцарт, Марен-что- то-там, дама с камелиями и д’Артаньян, и даже Счастливчик Люк и его «Тур де Франс». Я едва выговорил:

– Мне нужно подумать. Привыкнуть к мысли.

Конечно, репетиторство не сильно вязалось с образом подрывного гитариста-бунтаря.

Я взял куртку, однако, перед тем как уйти, всё- таки как бы бросил ей вызов:

– А если я спрошу тебя, какие технические новшества появились в «панаре» во время гонки Париж – Берлин в 1901 году, ты найдешь ответ?

– Найду.

«Как же, ищи-свищи, красавица, – повторял я себе по дороге домой, предвкушая победу, – ищи себе сколько влезет…»

5

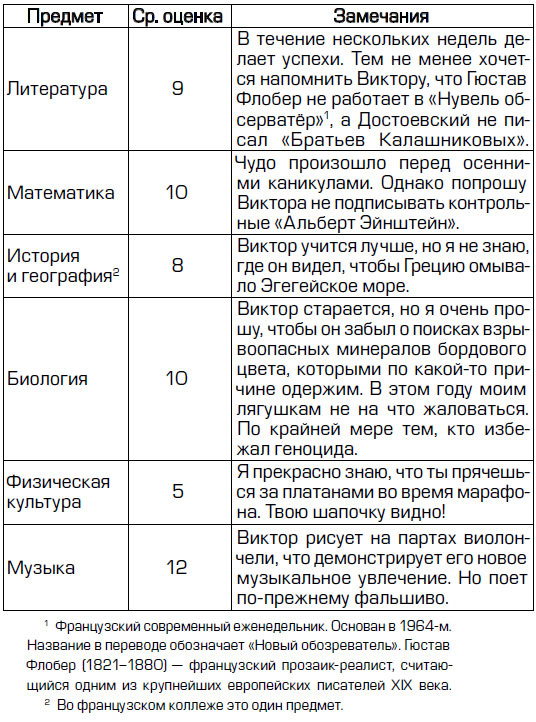

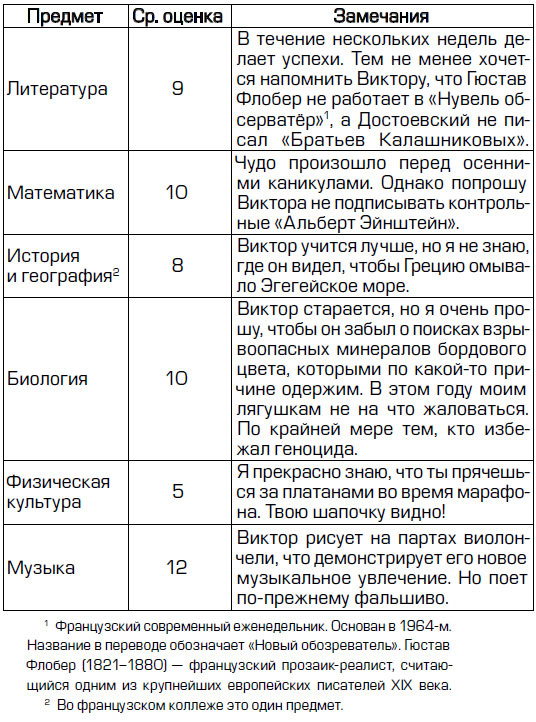

Таким был конец триместра. Папа читал комментарии, а я заглядывал ему через плечо, встав на цыпочки. Мне было очень интересно, что стало с оценками, потому что с тех пор как Мари-Жозе взялась за меня, я, как говорится, настолько залип на учебе, что уже не видел, куда иду и что делаю. Выбрав в качестве примера лучшую ученицу в классе, я теперь старался изо всех сил, чтобы хоть как-то приблизиться к ее уровню. И это мне очень напомнило переезд в новый дом, когда нам с папой пришлось переделывать стены. Я шпаклевал их дни напролет, но поскольку стоял совсем близко к стене, то не видел, что напортачил, и приходилось накладывать новый слой.

Это был мой первый табель успеваемости, которого я не сильно боялся. Я взял в руки калькулятор, чтобы посчитать общую среднюю оценку и хорошенько убедиться в своих успехах. Папа тихо хихикнул.

– Что такое? Тебе смешно?

– Братья Калашниковы… надо же! Тебе не стыдно?

Папа скрутил лист в трубочку и попытался стукнуть меня по голове, но я увернулся.

– Ка-ра-ма-зо-вы! А не Калашниковы!

Он так долго смеялся, что в его глазах заблестели слезы.

– А Флобер пишет для «Нувель обсерватёр»! А почему не ведет новости по телевизору?

– Мне дядя Зак говорил, что он работал в этом журнале

[25].

От этой новости папа повесил нос. Мне тоже стало грустно, когда я вспомнил о дяде Заке.

Наконец папа подвел итог:

– Знаешь, а всё не так уж и плохо в конечном счете. Тебя даже хвалят.

В общем, я был с ним вполне согласен.

– Ну, кроме физкультуры, – уточнил он.

Должен признаться, что мы с Мари-Жозе пока решили забить на физкультуру – всего не успеешь!

– А спорт всё-таки важен!

Папа исполнил парочку движений, желая показать класс в дриблинге и удерживая невидимый мяч. Прикольно получилось.

– Видишь ли, Виктор, я ведь в молодости был чемпионом Парижа по футболу.

– Шутишь!

Он сделал вид, что изо всех сил пинает мяч.

– Конечно шучу! Но всё равно не забывай про спорт.

Повисла пауза. Папа отдал мне табель с оценками и принялся убирать чашки, которые стояли по всей гостиной. Уже направляясь к кухне, он вдруг обернулся и выдал:

– Твоя мама гордилась бы тобой!