Прилагаю (в копиях) 1. научную характеристику, составленную депутатом Верховного Совета академиком Вавиловым и академиком Мандельштамом, 2. письмо академика Фока, 3. письма писателей С. Маршака и К. Чуковского.

Подлинники хранятся у меня

[67].

* * *

Академики Сергей Иванович Вавилов и Леонид Исаакович Мандельштам в “Научной характеристике М. П. Бронштейна” назвали его “одним из выдающихся физиков-теоретиков Советского Союза”.

Академик Владимир Александрович Фок написал, что

М. П. Бронштейн в своей научной деятельности проявил себя как талантливый молодой ученый, сделавший ценный вклад в советскую науку и обладающий исключительной эрудицией в области теоретической физики. Его докторская диссертация, посвященная общей теории относительности Эйнштейна, содержит результаты большой научной ценности.

Писатель Самуил Яковлевич Маршак отметил, что

…Работая в области точных наук, М. П. Бронштейн в то же время много и успешно занимался научно-популярной – вернее, научно-художественной – литературой, которой мы, литераторы, можем дать столь же высокую оценку, какую дали его научным трудам товарищи Вавилов и Мандельштам.

Корней Чуковский

“…Кипучий, жизнерадостный, чарующий ум”

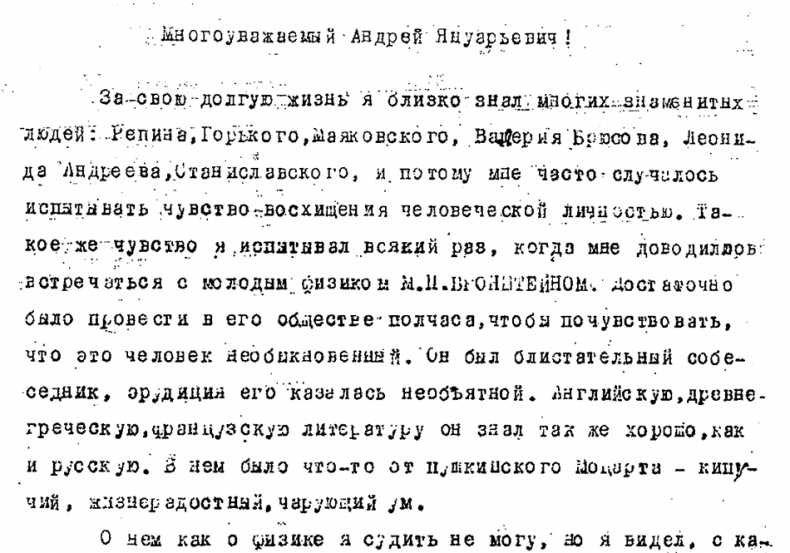

Многоуважаемый Андрей Януарьевич!

За свою долгую жизнь я близко знал многих знаменитых людей: Репина, Горького, Маяковского, Валерия Брюсова, Леонида Андреева, Станиславского, и потому мне часто случалось испытывать чувство восхищения человеческой личностью. Такое же чувство я испытывал всякий раз, когда мне доводилось встречаться с молодым физиком М. П. БРОНШТЕЙНОМ. Достаточно было провести в его обществе полчаса, чтобы почувствовать, что это человек необыкновенный. Он был блистательный собеседник, эрудиция его казалась необъятной. Английскую, древнегреческую, французскую литературу он знал так же хорошо, как и русскую. В нем было что-то от пушкинского Моцарта – кипучий, жизнерадостный, чарующий ум.

О нем как о физике я судить не могу, но я видел, с каким уважением относились к нему специалисты-ученые, каким благоговением окружено его имя среди студенческой молодежи. Академик Иоффе, академик С. И. Вавилов говорили о нем как о человеке с большим будущим.

Впрочем, в физике я плохо осведомлен. В качестве детского писателя я могу засвидетельствовать, что книги Бронштейна “Солнечное вещество”, “Лучи икс” и другие кажутся мне превосходными. Это не просто научно-популярные очерки – это чрезвычайно изящное, художественное, почти поэтическое повествование о величии человеческого гения. Книги написаны с тем заразительным научным энтузиазмом, который в педагогическом отношении представляет собой высокую ценность. Отзывы газет и журналов о научно-популярных книгах Бронштейна были хором горячих похвал. Меня, как детского писателя, радовало, что у детей Советского Союза появился новый учитель и друг.

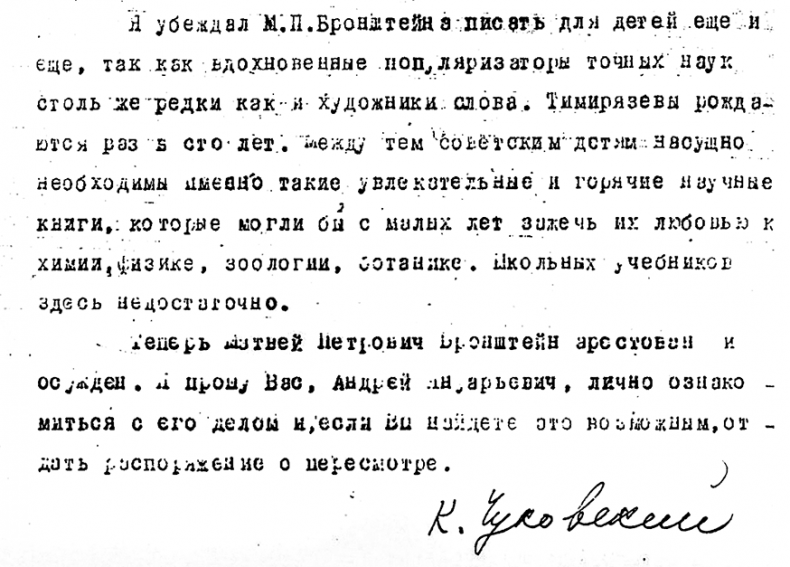

Я убеждал М. П. Бронштейна писать для детей еще и еще, так как вдохновенные популяризаторы точных наук столь же редки, как и художники слова. Тимирязевы рождаются раз в сто лет. Между тем советским детям насущно необходимы именно такие увлекательные и горячие научные книги, которые могли бы с малых лет зажечь их любовью к химии, физике, зоологии, ботанике. Школьных учебников здесь недостаточно.

Теперь Матвей Петрович Бронштейн арестован и осужден. Я прошу Вас, Андрей Януарьевич, лично ознакомиться с его делом и, если Вы найдете это возможным, отдать распоряжение о пересмотре.

* * *

Двадцать лет спустя (30 марта 1958 года) Корней Чуковский записал в своем дневнике:

Зощенко седенький, с жидкими волосами, виски вдавлены внутрь и этот потухший взгляд!

Очень знакомая российская картина: задушенный, убитый талант. Полежаев, Николай Полевой, Рылеев, Мих. Михайлов, Есенин, Мандельштам, Стенич, Бабель, Мирский, Цветаева, Митя Бронштейн, Квитко, Бруно Ясенский, Ник. Бестужев – все раздавлены одним и тем же сапогом.

Лидия Чуковская

“Я хочу задать вам три вопроса…”

(из книги “Прочерк”)

Я испытывала необходимость увидеть слова “умер тогда-то там-то” написанными. Или услышать своими ушами. Для чего – объяснить не умею.

‹…›

Я вернулась домой в Ленинград и, в один прекрасный день, знакомой дорогой отправилась в Большой Дом.

Тот же зал, те же неуклюжие колонны в зале, те же высокие окна, та же высокая дверь из зала внутрь. В тридцать седьмом седоусый старец, сидевший за этой дверью, требовал паспорт, спрашивал: “Вы жена? А почему мать не пришла? Дело ведется” – и нажимал кнопку звонка: “следующий!”

Теперь никаких “следующих”. В огромном зале я одна. Толкнулась в дверь с тяжелой, под бронзу, ручкой – заперто. Рядом с дверью деревянное окошечко, аккуратно выкрашенное под цвет стен. (Раньше я его не видела.) Дверца захлопнута. Я постучала.

Детина с сонным и плоским лицом. “Вам что?”

– В Москве отцу моему в Военной коллегии сказали, что муж мой погиб. Матвей Петрович Бронштейн. Он ленинградец и в тюрьме содержался в Ленинграде. Но от вас никакого извещения о смерти я не получала.

– А мы вам не ЗАГС – посылать извещения… Как вы говорите? Бронштейн Ме Пе? – Он на минуту захлопнул окошко. Потом отворил его. – Сведений о смерти у нас нет.

– Значит, он жив? А моему отцу сказали…

– Мне-то какое дело, что сказали вашему отцу.

И захлопнул окошко. И, я услышала, задвинул изнутри задвижку.

‹…›

‹…› …12 декабря мне позвонил Киселёв и попросил разрешения завтра прийти. “Я только что из Москвы, – сказал он, – и мне необходимо повидаться с вами”.

‹…›

‹…› Протянул мне записку.

Почерк Корнея Ивановича!

Дорогая Лидочка.

Мне больно писать тебе об этом, но я теперь узнал наверняка, что Матвея Петровича нет в живых. Значит, хлопотать уже не о чем.