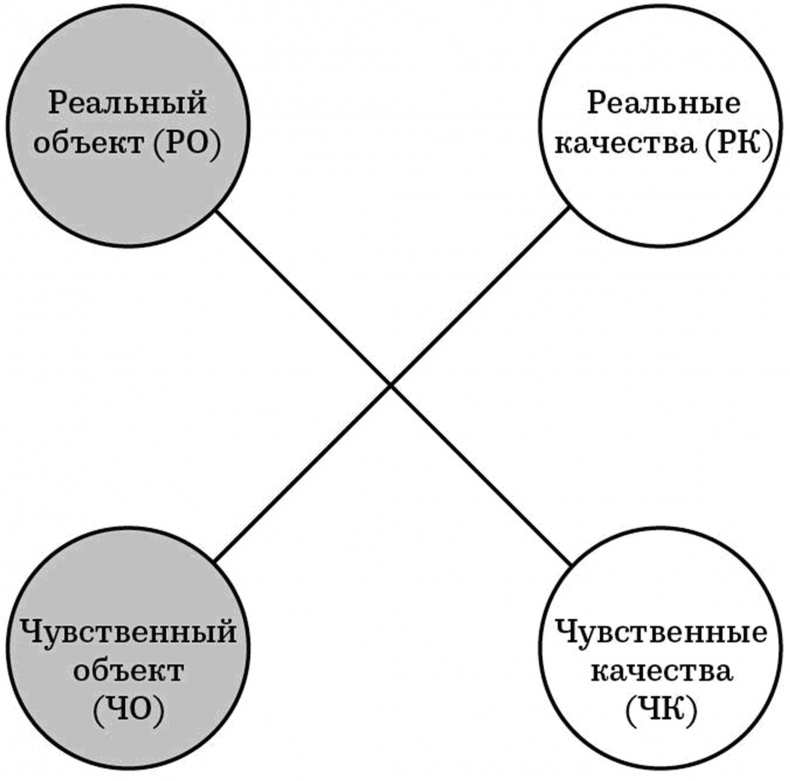

Рисунок 1: четвероякий объект

В обоих случаях есть два вида объектов и два вида качеств: реальные и чувственные. Реальные объекты и качества существуют сами по себе, тогда как чувственные объекты и качества — лишь как коррелят какого-либо реального объекта, человеческого или какого-то еще. Поскольку объекты не могут существовать без качеств, а качества без объектов, существуют лишь четыре возможные комбинации, обозначенные четырьмя линиями, соединяющими изображенные выше круги.

Театральность метафоры

Ранее я уже отмечал, что Ортега полностью упустил асимметрию метафоры, однако отчасти верно уловил ее театральные свойства. Понимание этого, в отличие от первого пункта, заняло у меня не восемнадцать, а двадцать восемь лет! Необходимо краткое обсуждение данного вопроса, так как театральность скоро станет важной и для нас. Начнем с повторного рассмотрения уже приведенного выше высказывания Ортеги: «Я не говорю — будьте внимательны! — что произведение искусства открывает нам тайну жизни и бытия; я говорю, что произведение искусства приносит нам то особое наслаждение, которое мы называем эстетическим, потому что нам кажется, что нам открывается внутренняя жизнь вещей, их осуществляющаяся реальность» (85). Легко уловить, почему Ортега стремится обезопасить свои ставки словом «кажется». Ноуменальная внутренняя жизнь вещи по определению полностью недоступна в своей скрытой сути, и эссе Ортеги всецело посвящено этой непостижимости вещей-в-себе. Тем не менее он также хочет объявить, что искусство обладает особым способом касаться этой осуществляющейся реальности. Однако слово «кажется» не оправдывает здесь своих ожиданий, поскольку можно было бы подумать о множестве других способов, когда нам кажется, будто мы постигли вещь-в-себе: возможно, достаточно просто сделать фотографию, если кажимость — это все, что имеет значение. Итак, вместе с Ортегой мы сталкиваемся с вроде бы невозможной задачей сохранения недоступности вещей-в-себе, защищая в то же время притязания искусства на контакт с осуществляющейся внутренней жизнью этих вещей: касание без касания, так сказать.

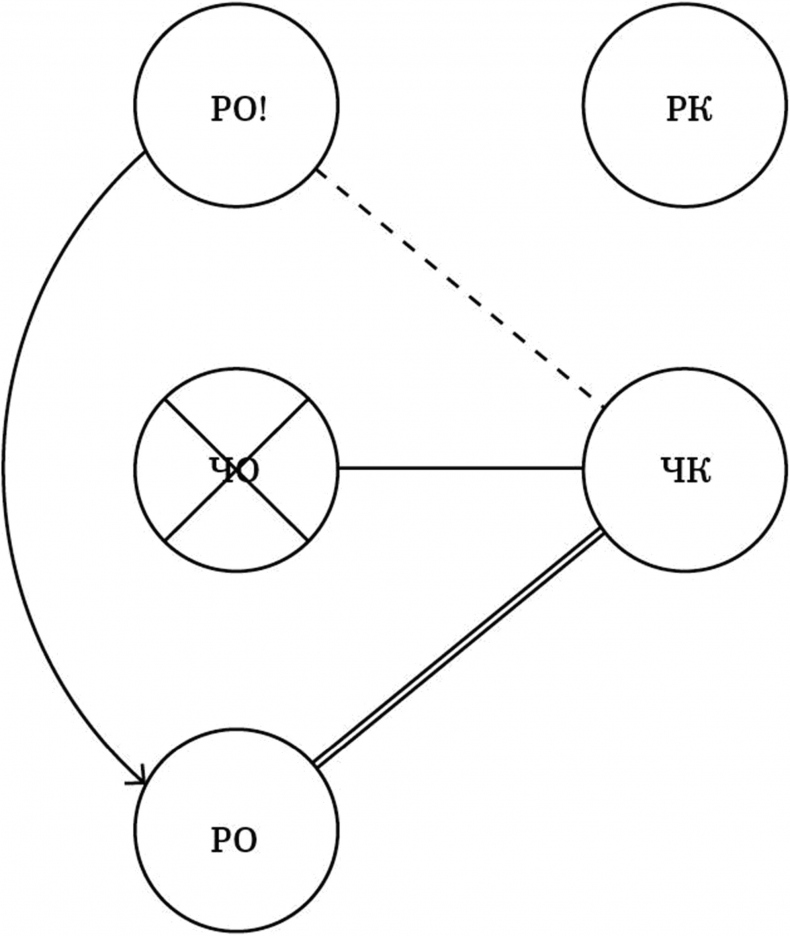

Поскольку Ортега привел нас к формуле, гласящей, что искусство — это напряжение между объектами и качествами типа РО-ЧК (реальные объекты —чувственные качества), мы получаем проблему точного установления того, что же играет роль РО в метафоре «кипарис — это пламя». По определению кипарис в метафоре — это не кипарис из повседневного опыта, но кипарис в своей осуществляющейся внутренней сути: недоступный кипарис-в-себе. Однако этот кипарис en soi не может присутствовать в метафоре больше, нежели в мышлении или восприятии. Даже самая большая армия прекрасных метафор не смогла бы представить исчерпывающее число аллюзий на кипарис в его внутренней жизни. Тем не менее, поскольку объекты и качества для ООО всегда идут вместе, метафора работает только потому, что пламя-качества каким-то образом сплавились с объектом, а не просто с непостижимой пустотой, в которой ранее находился кипарис. Таким образом, остается только один вариант, который нам предстоит принять, даже если последствия на первый взгляд кажутся странными. Ведь если реальный кипарис так же отсутствует в метафоре, как и в мышлении и восприятии, то все же есть один реальный объект, который никогда не исчезает из нашего художественного опыта: это мы сами. Да, именно мы сами замещаем отсутствующий кипарис, поддерживая его свежеприобретенные пламя-качества. Это во многом объясняет большую силу и искренность подлинного эстетического опыта по сравнению даже с самой высокой точностью дискурсивных прозаических научных высказываний. В подлинном эстетическом опыте — то есть просто в таком, в котором нам не скучно, — мы не только наблюдаем, но и выкладываем свои фишки на стол казино, точнее, мы сами себя выкладываем на этот стол. Ортега уже показал, что прозаические высказывания не могут добраться до истинной внутренней сути вещей, поскольку такие высказывания работают, пытаясь приписать вещам истинные качества; поскольку же вещи — это не пучки качеств, то к ним эти высказывания всегда смогут приблизиться лишь некоторым поверхностным образом. И хотя мы могли ожидать от Ортеги признания того, что метафора справится там, где провалятся прозаические высказывания, он допускает, что метафора лишь «кажется» успешной в этих усилиях. Тем не менее это оказывается не таким большим препятствием, потому что метафора использует иной метод, чем стремление добраться до самих вещей. Вместо этого она заменяет отсутствующий кипарис нами самими в роли реального объекта, вобравшего в себя качества пламени: не добираться, а надстраивать до более высокого уровня. Как бы странно это ни звучало, но существует одна профессиональная сфера, где все это уже стало давно привычным делом. Это актерское мастерство, где знаменитая система Константина Станиславского исходит из того, что нужно постараться стать изображаемым объектом настолько полно, насколько это вообще возможно (86). Эта театральная структура метафоры дает веские основания предполагать, что театр лежит в основе всех прочих искусств. По этой причине я бы осмелился предположить, что изначальным произведением искусства была маска, но хрупкость материалов, из которых их изготавливали, — настолько отличная от прочности наскальных рисунков и ювелирных изделий — обусловила их разрушение и, как следствие, отсутствие достаточного числа доказательств. Хотя Ортега и не пошел настолько далеко, чтобы подвергнуть анализу это театральное ядро искусства, он вплотную подошел к признанию того, что не кипарисы, а мы сами выступаем реальными объектами эстетики. Как он выражается в своем удивительно тонком наблюдении:

«Всякий образ объекта, входя в наше сознание или покидая его, вызывает субъективную реакцию — как птица, садясь на ветку или вспорхнув с нее, заставляет ветку дрожать; как, включая или выключая электричество, мы возбуждаем новое движение тока» (87). Иными словами, несмотря на то, что каждый образ, с которым мы сталкиваемся, дает нам лишь схему или тень внутреннего мира самой вещи, я сам полностью вовлечен во все эти переживания, вовлечен изнутри, а не просто как тень или схема самого себя. Я сам выступаю единственным реальным объектом всякого опыта, сталкиваясь с любым количеством чувственных вещей, хотя напряжение между этими реальными и чувственными полюсами становится явным только в искусстве и ограниченном числе других случаев. Немного позднее Ортега продолжает тему, говоря, что в искусстве мы находим ситуацию, «когда объективная сторона образа подчиняется субъективной, чувствованию, когда объективное становится частицей нашего „я“» (88). Более точно, однако, было бы сказать, что в искусстве та часть образа, что взирает на объект, подчинена усилиям, которые совершаем мы, как существа драматические в самой своей основе, чтобы стать новым объектом, порожденным метафорой.

Рисунок 2: метафора