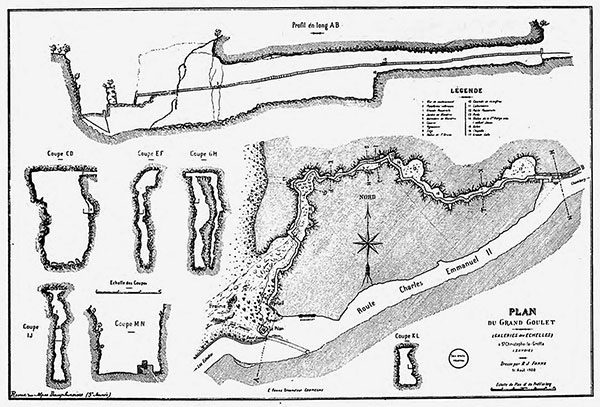

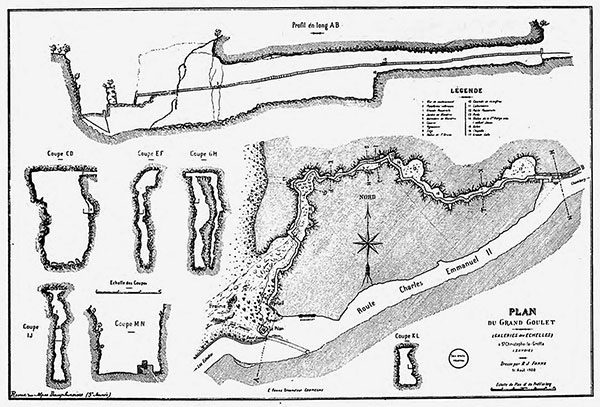

Самым известным составителем первых карт пещер был француз по имени Эдуард Альфред Мартель, который жил в конце XIX века и позже стал известен как «отец спелеологии». На протяжении своей карьеры, продолжавшейся пятьдесят лет, Мартель возглавил около полутора тысяч экспедиций в пятнадцати странах мира и при этом сотни раз отправлялся в пещеры, где прежде не ступала нога человека. Адвокат по профессии, Мартель в первые годы спускался под землю в рубашке и котелке, а позже разработал комплект специального снаряжения для спелеологов. Помимо складной брезентовой лодки, названной «Аллигатор», и громоздкого полевого телефона для связи с носильщиками на поверхности, он разработал целый арсенал инструментов для подземных исследований. Среди прочего Мартель изобрел прибор для измерения высоты пещеры от пола до потолка: он прикреплял пропитанную спиртом губку к бумажному воздушному шару при помощи длинной нити, затем подносил к губке спичку, и шар взлетал вверх, пока он разматывал нить. Карты Мартеля, вероятно, были более точными, нежели у его предшественников, однако по сравнению с картами любого другого ландшафта, составленными в то время, они всё же больше напоминали зарисовки. Известность Мартелю принесло картографическое новшество: при изображении пещеры он делил ее на отдельные разрезы (coupes), и позже это стало стандартом в картировании подземных пространств. На мой взгляд, впрочем, карты являются лишь дополнительным подтверждением изменчивости подземного ландшафта; каждая из них словно демонстрирует то, что мы не зафиксировали бы сегодня. Они как бы сообщают нам: единственный способ полностью понять подземное пространство — разбить его на фрагменты, рассматривать их по отдельности и только потом стыковать вместе, как это делается с ископаемыми костями и черепками.

«Spelunca»: «Бюллетень и записки Спелеологического общества»

Мартель и его товарищи по исследованиям, годами пытавшиеся найти ориентиры в подземном мире и терпевшие неудачу, с удовольствием изучали новое для просвещенного человечества состояние сознания — состояние потерянности в пещере. В ту эпоху никто лучше них не прочувствовал на собственном опыте, что значит «потеряться»: часами блуждая во тьме, охваченные непрекращающимся головокружением, они пытались сориентироваться, и это им не удавалось. Согласно эволюционной логике, наш разум всеми силами стремится избегать дезориентированности, а чувство потерянности воздействует на самые древние из наших «рецепторов страха». Вот и теперь Мартель и его товарищи чувствовали, должно быть, гнетущую тревогу — «панический ужас», который, как выразился Рузвельт, «страшно лицезреть». И всё же они спускались под землю снова и снова. Они погружались в неведомые пещеры, где не ступала нога человека, куда не отваживались заглянуть даже жители местных деревень, опасаясь духов, обитающих здесь. Эти авантюры, судя по всему доставляли энтузиастам особое удовольствие и были формой самоутверждения.

В 1889 году Мартель собрал группу, чтобы исследовать место на юго-западе Франции; то была гигантская пещера под названием «пропасть Падирака». Погожим июльским днем он и его помощники, надев обвязку из веревок, спустились в провал на двести метров, медленно двигаясь вниз вдоль стен, поросших мягкой растительностью. Достигнув каменистого пола, где воздух был прохладным и влажным, а камни покрыты мхом, они обнаружили подземную реку, исчезающую в расщелине. Исследователи зажгли свечи, погрузились в «Аллигатора» и медленно поплыли в темноту, под парящие своды галерей, наклоняясь под нависающими сталактитами. С потолка темной пещеры капала вода — как писал Мартель, «с мелодичным звоном», «исполненным гармонии и многажды более сладким, чем самые нежные напевы мира на поверхности». Они прошли по одному рукаву реки, потом по другому, и вот уже ощутили себя полностью отрезанными от всей известной им географии. На протяжении двадцати трех часов они плыли в совершенном вакууме.

«Неизвестное неодолимо манит нас! — писал Мартель о своей экспедиции. — Никто прежде не спускался в эти глубины. Никто не знает, куда мы направляемся и что видим, нигде и никогда такая странная красота не открывалась нашему взору, и непроизвольно мы задавали друг другу один и тот же вопрос: а не грезим ли мы?» Читая эти строки, я представляю себе человека, испытывающего странный экстаз. В моем сознании возникает образ исследователя, плутающего по недрам Падирака, держа над головой зажженную восковую свечу, и я словно слышу, как он негромко напевает в темноте, — возможно, ту же песню, что и Жан-Люк Жозуа-Верж, когда он бродил по туннелям близ грибной фермы в Мадиране.

ЧУВСТВО ПОТЕРЯННОСТИ всегда воспринималось как загадочное и многогранное состояние и неизменно наделялось тайной силой. Многие художники, философы и ученые в разные времена считали этот опыт источником познания и творчества, ведь он предполагает отказ от знакомого окружения в пользу неведомого. «Не найти нужной дороги в городе — пошло и неинтересно, — писал Вальтер Беньямин. — Но потеряться в городе — как в лесу, — для этого надобно умение». Чтобы создавать великое искусство, считал Джон Китс, необходимо принять потерянность и отвернуться от всего известного. Он называл это «негативной способностью»: состоянием, «когда человек предается сомнениям, неуверенности, догадкам, не гоняясь нудным образом за фактами и не придерживаясь трезвой рассудительности»

[61]. Торо также описывал потерянность как врата, открывающие дорогу к пониманию своего места в мире: «Пока мы совсем не собьемся с дороги и не закружимся, — утверждал он, — мы не постигаем всей огромности и необычайности Природы. <…> Пока мы не потеряемся — иными словами, пока мы не потеряем мир, — мы не находим себя и не понимаем, где мы и сколь безграничны наши связи с ним»

[62]. Для Солнит потерянность — это кратчайший путь к «ощущению присутствия» в том пространстве, где мы находимся. «Мы не теряемся, — пишет она, — а теряем себя, и это — осознанный выбор, избранная нами капитуляция, состояние сознания, которого мы достигли путем небольших манипуляций с географией».

Такая постановка вопроса как бы подтверждается неврологией: именно когда мы потеряны, наш головной мозг наиболее открыт новой информации и готов воспринимать ее. В состоянии дезориентации нейроны нашего гиппокампа лихорадочно впитывают каждый звук, запах и любой другой знак из окружения, отчаянно ухватывая каждый обрывок информации, который может помочь нам сориентироваться. Пока мы тревожимся, наше воображение работает на высоких оборотах, пытаясь упорядочить внешнюю среду. Когда мы сходим с нужной тропы в лесу, наш разум всякий раз воспринимает хруст ветки или шелест листвы как знак, что неподалеку, возможно, сердитый барибал, стадо бородавочников или беглый уголовник. Подобно тому как наши зрачки расширяются, чтобы получить больше фотонов света, когда мы ступаем в темноте, наш разум открывается окружающей информации, когда мы потерялись.