Вторая часть подготовленного Лаутерпахтом текста занимала более сорока страниц. Здесь ему удалось соединить многие идеи, над которыми он думал в прежние годы. Разбирая военные преступления, он выделил убийства, обращение с военнопленными, с польской интеллигенцией и советскими политруками. Не жалея сил, Лаутерпахт отстаивал мысль, что само понятие преступлений против человечества не является чем-то новым – таким образом, он опровергал собственные слова, адресованные несколькими месяцами ранее Министерству иностранных дел. Теперь эта концепция подавалась как исходный пункт, необходимый для защиты «прав человека»

{579}, для того, чтобы представить отдельным лицам убежище «против жестокости и варварства государства». Определенные деяния должны быть признаны противозаконными, даже если немецкие законы поощряли их. В этом тексте Лаутерпахт поставил права человека выше прав государства. В этом и заключался новый подход – служить в первую очередь интересам отдельного человека, а не государства.

Таким образом, каждый человек получал право на защиту, и закон не мог оставаться слеп к злодеяниям. Стоит отметить, что имя Гитлера Лаутерпахт называет мимоходом, евреев упоминает лишь один раз: пять миллионов было убито «по той единственной причине, что они принадлежали к еврейской расе или иудейской вере»

{580}. О событиях в Лемберге, о которых советские прокуроры подробно говорили в начале процесса, он вообще не пишет. Лаутерпахт убрал все ссылки на события, которые затрагивали его лично, не упоминал о преследовании поляков и, разумеется, не использовал термин «геноцид». Он оставался неумолимым противником идей Лемкина.

Затем Лаутерпахт сосредоточил внимание на самих подсудимых, «жалком сброде», который взывал к международному праву в надежде на спасение. Они полагались на устаревшие представления, согласно которым человек, действующий от имени государства, освобождается от уголовной ответственности. Из двадцати одного участника процесса Лаутерпахт назвал по имени пятерых, выделив Юлиуса Штрейхера с его расовой теорией и Германа Геринга, соучастника «мясорубки» в варшавском гетто.

Единственный, кого Лаутерпахт упоминает неоднократно, – Ганс Франк. И едва ли это совпадение, ведь из всех подсудимых именно Франк был ближе всего связан с истреблением всей родни Герша. Он был «непосредственным действующим лицом» в «преступлении массового убийства», писал Лаутерпахт, пусть даже не осуществлял расправу собственноручно

{581}.

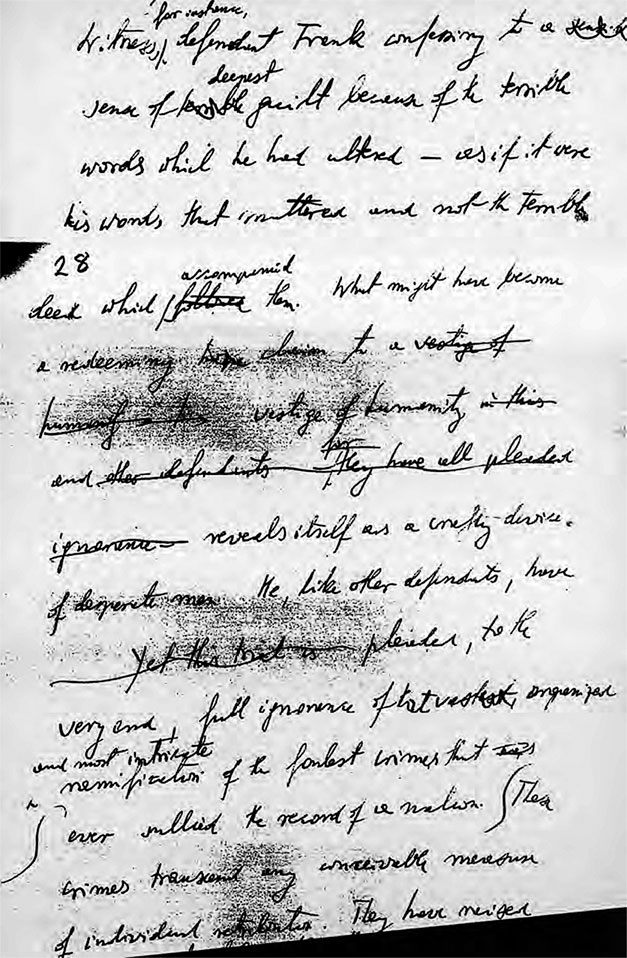

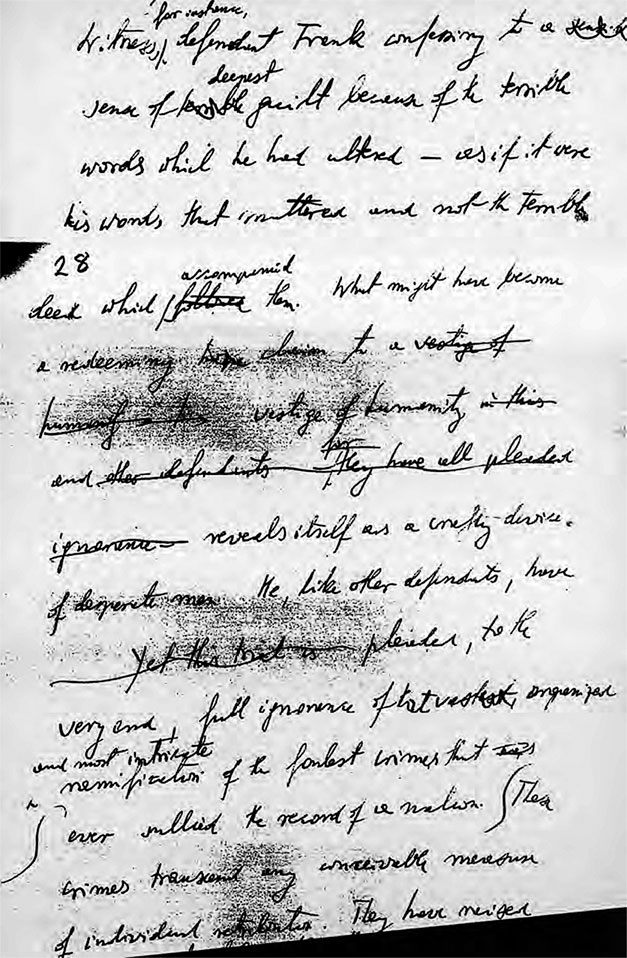

Франку Лаутерпахт отводит много места на последних страницах своего текста, в заключительных аккордах этой словесной симфонии. Только что созданный Устав ООН был шагом к воцарению прав человека. Он возвещал наступление новой эпохи, той, которая поместит «права и обязанности человека в самое средоточие конституционного права всего мира». Это тот Лаутерпахт, каким мы его знаем, это основная тема главного труда его жизни. Однако на этих страницах мы слышим и другой его голос, видим, как он дает волю долго накапливавшимся страстям и силам. Почерк меняется, автор то добавляет, то вычеркивает слова, прорывается гнев на подсудимых, которые даже не способны «просто признать свою вину!». Да, какие-то «скомканные заявления» прозвучали и некоторые даже имели видимость искренности, однако и они фальшивы, всего лишь «искусные уловки».

Наконец Лаутерпахт добрался до подсудимого, который был наиболее тесно связан с судьбой его собственной семьи, до того, кто в апреле отчасти попытался взять на себя ответственность. «Наглядный пример… подсудимый Франк, – писал Лаутерпахт, – который признал, что испытывает чувство глубокой вины из-за произнесенных им ужасных слов, как будто значение имели его слова, а не сопутствовавшие им ужасные дела. То, что могло бы стать искупительным свидетельством сохранившихся в нем следов человеческого, обернулось хитроумным приемом отчаяния. Он, как и другие обвиняемые, до конца прикрывался полным неведением о широко организованной и сложно переплетенной сети самых омерзительных преступлений, какими только была когда-либо запятнана история народа»

{582}.

Нетипичная для Лаутерпахта эмоциональность. Да, это интересно, согласился со мной Эли, когда я указал ему на этот абзац. Ранее Эли не задумывался о подспудном смысле этих слов – «отец никогда не говорил со мной о подобных вещах, ни разу», – но теперь, столкнувшись с этим документом и выслушав мою версию контекста, он задумался об особенной связи своего отца с подсудимыми.

Он, кстати говоря, до той поры не знал и о том, что губернатор Отто Вехтер, заместитель Франка, человек, непосредственно организовавший лембергские убийства, в Вене учился вместе с его отцом. За несколько месяцев до этого разговора представилась возможность свести вместе Робби Дандас, Эли и Никласа Франка – детей судьи, обвинителя и подсудимого, – но Эли от встречи отказался.

«Пример… подсудимый Франк». Рукопись Лаутерпахта. 10 июля 1946

Лаутерпахт переживал, не откажется ли Шоукросс использовать то, что он для него написал. «Я, разумеется, склонен считать, что все написанное важно и соответствует существу дела»

{583}, – признавался он генеральному прокурору, а также напоминал ему, что нужно учесть аудиторию за пределами Дворца правосудия. Если речь окажется слишком длинной, Шоукросс может передать судьям полную версию, а зачитать лишь «избранные отрывки».

10 июля секретарь Лаутерпахта сложила перепечатанный текст и эту сопроводительную записку в большой конверт и отослала Шоукроссу

{584}.

140

Текст Лаутерпахта добирался поездом до Лондона, а Лемкин тем временем удвоил усилия. Помощь он в итоге получил, хотя с неожиданной стороны – от Альфреда Розенберга. Я не génocidaire, устами своего адвоката Альфреда Тома заявил судьям сосед Франка по скамье подсудимых. Доктор Альфред Тома пытался убедить трибунал в том, что вклад Розенберга в политику нацистов сводился к «в чистом виде научному» умствованию, никоим образом не связанному с геноцидом в том смысле, в каком использовал это слово Лемкин

{585}. Напротив, Розенберга увлекала «борьба психологий», пояснил адвокат, и ни малейшего желания кого-то убивать, уничтожать он не испытывал. К этому неожиданному ходу защиту подтолкнула строка из книги Лемкина, где цитируется главный труд Розенберга «Миф ХХ века» (Der Mythus des 20 Jahrhunderts), который был опубликован в 1930 году

{586}. Эта книга оказалась в ряду интеллектуальных обоснований расистских идей. Розенберг пожаловался на то, что Лемкин исказил его слова, выпустил ключевую фразу оригинала, а сам Розенберг вовсе не призывал одну расу истреблять другие

{587}. Аргумент этот, однако, сам по себе был притянутым за уши и безнадежным.