Оскар Уайльд исповедовал более агрессивную концепцию Красоты. У него Красота, как острый кол из шотландской пословицы Барбе, требует осторожности. Против кого же направлено острие? Против вульгарности. А в мире Уайльда вульгарность присутствует повсюду. Королевская академия вульгарна; реализм вульгарен; подробности «вульгарны всегда»; Швейцария вульгарна; «преступность вульгарна, точно так же как всякая вульгарность преступна». Далее: «Смерть и вульгарность – единственные два факта, которым не находит объяснения девятнадцатый век».

По прибытии в Америку Уайльд внушает местным жителям: «Я здесь для того, чтобы распылять красоту». Вот такой художник-аэрозоль. Устами лорда Генри Уоттона Оскар Уайльд говорит нам, что «Красота – один из видов гения», причем «она не так тщетна, как Мысль». Красота – ни в коем случае не пассивный идеал и не духовное пристанище, а действенная сила. Оружие, и притом «очистительное» – сродни «питательным пептонным клизмам», которыми восстанавливает свое здоровье дез Эссент. Гюисманс услужливо подсказывает рецепт: «рыбий жир – 29 граммов, мясной бульон – 200 граммов, бургундское – 200 граммов, яичный желток – 1 штука».

Есть искушение рассматривать все это как «божественный декаданс, дорогой мой» – последний всплеск самовлюбленности на рубеже веков. Такой же видится и почти вся эпоха, лежащая, так сказать, за горными вершинами модернизма. Но мы с легкостью забываем, что почти все периоды в истории искусства, даже те, которые совершенно очевидно устремлены в прошлое, подобно неоклассицизму или прерафаэлитству, в свое время считались определяющими, дерзкими проявлениями модернизма. В Америке Уайльд высказал тезис о том, что он сам и молодые поэты его поколения «вращаются в самом сердце сегодняшнего дня»

[51]. Иными словами, Красота по определению современна. Дендизм, сообщает нам Уайльд в «Портрете Дориана Грея», – это «попытка утвердить абсолютную современность красоты». Эта догма гулко обсуждается, но уже не сдает своих позиций. В наши дни уайльдовская Красота может показаться причудливой, живописной, эгоистичной, пошлой: антиподом модерна. Говоря словами старого американского церковного гимна, «Время не щадит древние дары».

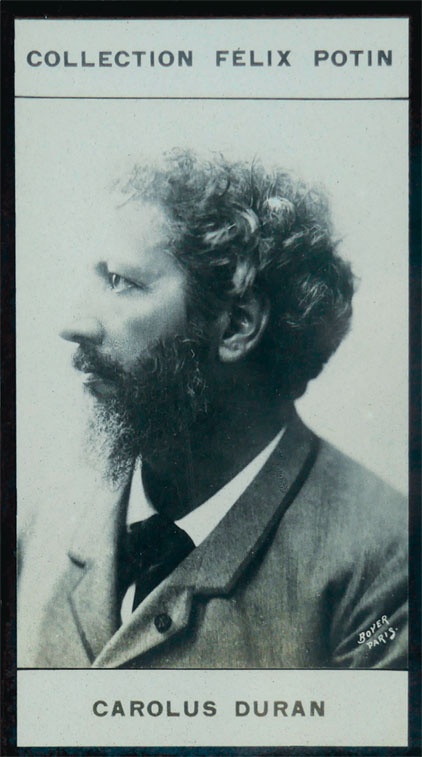

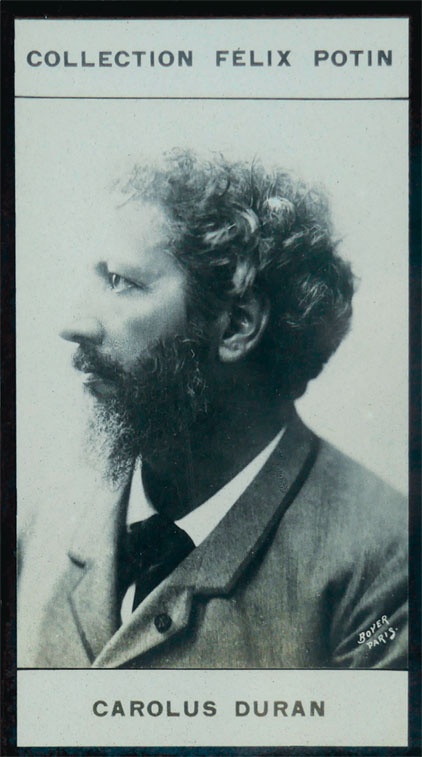

Летом 1881 года особняк на Вандомской площади и его салон жили по заведенному порядку. Среди завсегдатаев было немало модных живописцев, в том числе и Каролюс-Дюран (скучное имя Шарль Дюран, полученное при крещении, он латинизировал и вставил в него дефис). В 1876 году Генри Джеймс в письме из Парижа охарактеризовал его как «модного портретиста par excellence»

[52] и «решительно самого успешного из всех современных подражателей Веласкеса». Он также возглавлял учебную мастерскую, где самым блестящим учеником оказался двадцатипятилетний американец Джон Сингер Сарджент. Каролюс-Дюран привел его к Поцци, и вскоре началась работа над «Портретом мужчины в красном». Двумя годами ранее Сарджент написал портрет самого Каролюс-Дюрана, и впоследствии Генри Джеймс оценил два этих изображения как величайшие мужские портреты кисти Сарджента.

На поверхностный взгляд у Поцци все складывалось безупречно и в профессиональном, и в социальном, и в супружеском плане; вскоре Тереза в первый раз забеременела. И все же этот брак (протяженностью лишь в полтора года) уже дал глубокую трещину, и Поцци обратился к министру просвещения с просьбой об инспекторской поездке в Тунис для медицинского обследования оккупационных сил Франции.

Что же пошло не так, да еще в столь краткий срок? Тереза никаких свидетельств на этот счет не оставила; мы располагаем только объяснениями Поцци. В апреле 1881 года он пишет Анри Казалису, который выступил их брачным посредником:

Ах, если бы Тереза меня любила! Но она просто за меня держится, вот и все; держится она и за свою мать – это длилось на протяжении двадцати лет до знакомства со мной… В тот день, когда моя жена хладнокровно положила меня на одну чашу весов, а свою мать – на другую, в тот день, когда начала хладнокровно изучать возможность нашего расставания и только после долгих раздумий отказалась от этих планов, моя любовь к ней получила смертельную рану… С тех пор, невзирая на все усилия с моей стороны, да и с ее стороны тоже, моя любовь еле теплилась, а нынче уже мертва… Я навек останусь ей лучшим другом, но хотел стать чем-то бóльшим… хотел стать для нее всем; почему она не захотела того же?…Так что брак наш сделался лишь довеском к ее девичеству, но не заменой ему.

В дневнике, который Поцци взялся вести на следующий год, он подробно размышляет об эмоциональном настрое Терезы, в котором усматривает притворство. Как водится у влюбленных, он рассказывал ей о своих корнях, о Перигорском графстве, но она с самого начала не выказывала никакого интереса и не проявляла желания посетить эти края. «Ее ничуть не трогают воспоминания детства, которые я перед нею раскрыл. Такое отсутствие сентиментальности порой выдает нечто большее – отсутствие чувств».

Самюэль, Тереза и Катрин Поцци в Ла-Гроле

Логика Поцци, хотя и вполне прозрачная, непременно оборачивается к его выгоде (да и может ли быть иначе?). Неужели Тереза так же оценила бы ситуацию? Вряд ли. Какая жена – в той среде, в тот период – сказала бы: «Я не проявляла достаточной пылкости чувств – и от этого он меня разлюбил»? Через много лет Катрин, которая во время описываемых событий была еще в утробе матери, сама выходила замуж. Оглядываясь на принятое решение, она впоследствии с тоской напишет: «Я вышла замуж довольно поздно, мне было уже двадцать пять. Я вышла замуж, „чтобы быть замужем“. Так поступают многие, обретая относительное счастье. По мне, лучше оставаться незамужней и пойти работать». Но Катрин была парижанкой, напористой, с интеллектуальными запросами; карьера могла стать для нее вполне реальной альтернативой. А провинциальная, богобоязненная Тереза, чуждая интеллектуальных запросов, была воспитана для брака, да к тому же недавно, после смерти отца, получила огромное наследство. Видимо, она и Поцци, не понимая друг друга, возлагали на совместную жизнь разные надежды: он придерживался романтического (английского) заблуждения, что любовь и брак можно соединить, а она придерживалась практического (французского) заблуждения, что в свете, тем более в парижском, нужно «утвердиться» за счет брака и уже этим шагом обрести счастье; а с кем вместе «утвердиться» – не так уж важно. Чувство долга в любом случае подскажет верный путь. Когда Тереза выходила за Поцци, он воображал, что невеста его любит; она, вероятно, мыслила так же. Но зарождению истинной любви нередко предшествуют затяжные «мысли о любви» к избраннику. Даже если Терезу сперва одолевали сомнения, то мудрость поколений наверняка внушала: «стерпится – слюбится». А чем еще было ей руководствоваться, провинциальной девственнице двадцати трех лет? Вот она и стала женой, неспособной полюбить мужа так, как сама надеялась и как он рассчитывал. Вообще говоря, случай довольно заурядный, но ставший для Терезы незаурядной трагедией.