Найдя объяснение, я испытала удовлетворение (насколько можно вообще говорить об удовлетворении, учитывая обстоятельства). Но вот я оглядываюсь и понимаю, что нахожусь не на фабрике пианино, а на фабрике по производству пишущих машинок. В голове возникает мощный образ: пишущая машинка, громадная, как церковный орган, а может быть, и больше. Она заполняет комнату, в которой нет больше ничего; клавиши величиной с обеденные тарелки громоздятся восходящими рядами, как скамьи в хоре. Помню, как наступила на «г», и та провалилась под ногами. Модель, хоть и огромная, была сработана на совесть, на ней можно было печатать. «Осторожно, не спеши», – проговорил отец. Я выпрямилась, расставив руки для равновесия, и попыталась распределить свой вес равномерно по клавише, но стоило мне наступить на нее обеими ногами, как молоточек поднялся и запачкал белоснежную страницу; я услышала звук чернильного поцелуя.

– Идиотка, – вымолвил отец, а может, «дрянь». Оба этих слова он постоянно употреблял по отношению ко мне. Я повернулась на одной ноге, потянулась, ухватилась за раму, удерживая равновесие, и осторожно села на клавишу «7». Та просела под весом моих узких ягодиц. Молоточек снова поцеловал бумагу, отец снова выругался, а я расправила юбки и натянуто улыбнулась.

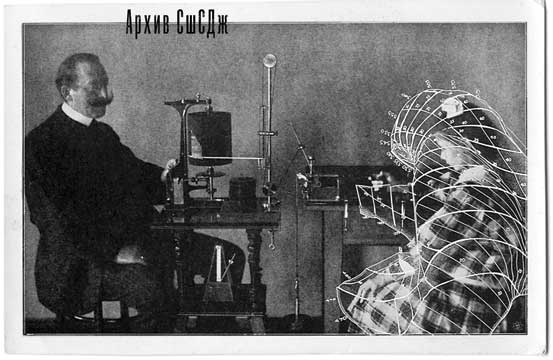

Это не единственное мое воспоминание об этой сцене. Другое принадлежит кому-то еще – наблюдателю, взирающему на нас со стороны. Почему-то оно отложилось в памяти черно-белым, а не цветным, точнее, в сепии. Я сижу на семерке, ноги, как того требуют приличия, аккуратно сложены поверх «г». В самом низу гигантского листа бумаги, торчащего из машинки, виднеются плохо пропечатанные «г» и «7», а чуть выше – текст, который я полностью повторить не смогу, но помню завершающую фразу: «Печатные машинки Джойнса – гиганты индустрии!». Должно быть, меня фотографировали для рекламы (я помню ослепительную вспышку света и запах серного дыма), которую потом напечатали в местной газете; отец наверняка вырезал фотографию и аккуратно подшил ее в папку, а может, повесил в рамке на стену своего кабинета на фабрике пианино. Или на фабрике пишущих машинок.

Может, это было гигантское пианино?

Нет, пишущая машинка, определенно.

Разве можно спутать пианино с пишущей машинкой?

Вполне – у двух инструментов есть набор клавиш, которые при нажатии активируют молоточки; те, в свою очередь, энергично ударяют по струнам или бумаге в корпусе инструмента, производя, в одном случае, букву, ассоциирующуюся со звуком, а в другом – звук, ассоциирующийся с буквой.

Ума не приложу, почему до сих пор никому не пришло в голову объединить оба инструмента в один.

Но если я на фабрике пишущих машинок, значит, здесь не может пахнуть опилками; не может быть слышно визга пил и жужжания дрели. А главное, здесь не может быть никаких фортепианных струн, а следовательно, и убийства; по крайней мере, того убийства, что я себе вообразила. Забил ли отец мать до смерти молоточками гигантской пишущей машинки, отплясывая чечетку на клавишах? Едва ли такое возможно. А может, он задушил ее лентой от пишущей машинки – достаточно ли та прочна, чтобы служить орудием убийства? Не зря же я помню об этом. Откуда взялось это воспоминание? Может, у нас просто была пишущая машинка? Гигантская? Или мы видели такую, когда ездили на Всемирную выставку? [Помехи; звуки дыхания.]

А может, то была не фабрика пишущих машинок, не фабрика пианино, а переговорный пункт? Я вижу мать; ее волосы убраны в шиньон, узкие плечи и плоская грудь красиво обтянуты платьем с длинными рукавами и высоким воротом, бедра кажутся пышными из-за нижней юбки; она тянется к переключателям, сама сосредоточенность, втыкает один шнур, выдергивает другой – и сколько здесь проводов! Хватило бы, чтобы удавить толпу матерей. Но нет, абсурд, когда я была маленькой, телефонную связь еще не изобрели. А были ли тогда пишущие машинки? Это тоже надо проверить. А сейчас – сейчас есть пишущие машинки? Может, я забежала вперед, и будущее просочилось в настоящее, притворившись прошлым, проскочило через смерть без очереди? Или я все придумала? Что если это загадочное убийство придумано мной, бледной писательницей с пальцами, выпачканными чернилами, которая сидит в своей мансарде и оплакивает презренные кости; описывает ужасы, совершенно непохожие на правду, и ощущает жар в девственных чреслах, причина которого мне, в силу моей неопытности, непонятна? Пожалуй, нет. По крайней мере… нет.

Но должна же я помнить свое прошлое! И помню. Уверена, я его вспомню. Когда окажусь дома. Когда снова стану живой. Когда взгляну на свои фотографии. На свои вещи, покрытые слоем пыли. Меня сбивает с толку это место, вот в чем причина. Здесь прошлое – не прошлое, и воспоминания приходят, но все помнится не таким, каким было на самом деле, а таким, как все здесь – изменчивым, изменяющимся. Движущийся палец пишет, а написав, возвращается и редактирует написанное.

Но почему я решила представить свою жизнь историей загадочного убийства? Нельзя ли переставить ее на другую полку – скажем, любовных романов или литературы другого, более подходящего жанра? Впрочем, вся литература бессмысленна и не послужит достижению моей цели. А цель моя – прекратить «жить» в очевидном смысле, то есть влачить индивидуальное существование, и начать наконец существовать. Вырезать «я», как опухоль.

Вот только опухоль эта давно дала метастазы: то, что я называю «миром».

Значит, нужно спалить этот мир до основания и начать заново. Выстроить новый из обрывков незнакомой и непонятной мне материи.

Рассказ стенографистки (продолжение)

Шли месяцы и годы. Вода в ручье поднималась, размывала берег и снова опускалась. Летом ручей мельчал и становился похожим на мерцающую ленту. Я давно перестала быть новенькой. Меня не полюбили, но приняли. Я даже подружилась с Диксон: у нас сложилось нечто вроде дружеского соперничества, и мы частенько спорили наедине, обсуждая разные положения доктрины. Эти споры приносили облегчение нам обеим. У нас существовала негласная договоренность: мы по очереди становились на позицию директрисы, чтобы другая имела возможность высказать свой скептицизм. Мы оттачивали языки, и те становились острыми, как бритвы, что впоследствии помогало нам на занятиях. Иногда мы затрагивали тему расовой типологии мертвых, но так и не пришли к сколько-нибудь важным открытиям; разве что сошлись во мнении, что белые люди почему-то не боятся встретить обиженного призрака, а это очень странно. Разве, вызывая мертвых, мы не пытаемся примириться с прошлым? Неужели им, этим серьезным исследователям, что прибегали к помощи наших выпускников, не приходило в голову, что мертвые могут явиться к ним не только в благожелательном настроении, но и в гневе, и, отодвинув в сторону кротких дочерей, закутанных в саваны, отцы, сыновья и матери примутся искать отмщения, на которое имеют полное право? Тогда мы не признавались себе в том, что эти разговоры были для нас запретным плодом, пугающим, но сладостным. Только теперь, когда я вспоминаю об этом, это становится очевидным.