Не задумываясь, я падаю на четвереньки и утыкаюсь носом в этот сухой уголок одеяла. Несколько раз втягиваю в себя воздух и только потом понимаю, чем оно теперь пахнет. Запаха Голешовице больше нет. Остался лишь тот луг, холодный и мокрый.

17 декабря 1943 года

— Так, — сказал доктор Ламм. — Сыпь прошла, кожа шелушится.

Он приподнял мою руку и поскреб около подмышки. Чешуйками посыпалась на пол сухая кожа. Я поскорее опустил руку — не хотел, чтобы кто-то из тридцати ребят в палате это заметил. Но вроде бы никто и не смотрел.

— Это хороший признак.

— Значит, мне можно идти? — спросил я, мечтая хотя бы вернуться в постель: цементный пол под ногами — как неровный лед.

Доктор не ответил. Теперь он переместил холодную ладонь на мое горло и надавил. Немного больно.

— Грета! — позвал он невысокого роста медсестру. — Пощупайте.

Она положила руку на то же место, у нее рука хотя бы теплая.

— Желёзки опухшие.

— То есть пока нельзя? — переспросил я, но доктор снова оставил мой вопрос без ответа. Чего он такой сердитый? Как будто я виноват, что заболел скарлатиной.

— Высунь язык, Миша!

Я так и сделал.

— Хм… Какая у него утренняя температура?

Грета сверилась с маленьким блокнотом, она его всюду носила с собой.

— Сто и две десятых

[8]. Со вчерашнего дня опустилась.

Доктор заглянул в блокнот и кивнул.

— Хорошо, — сказал он. — Ложись.

Я накрылся колючим одеялом и потрогал горло: что они там щупали?

— Когда температура опустится ниже девяноста девяти

[9], сможешь вернуться в свою комнату. Вероятно, уже в воскресенье.

— Еще два дня? — переспросил я и стукнул кулаком продавленный матрас. — Да ну, я тут одиннадцать дней валяюсь…

Но доктор Ламм уже перешел к следующей кровати, там несколько дней лежала голландская девчонка, я с ней даже не мог поговорить. Она спала, доктор и медсестра встали у нее в ногах и тихо переговаривались. Мне показалось, обсуждают они что-то другое, не девочку, — я уловил какие-то имена. Грета покачала головой и уставилась в пол. Почему-то выражение ее лица меня встревожило, я отвернулся и стал смотреть в окно у моей кровати, хотя смотреть было особо не на что: серые корпуса да верхушки голых деревьев.

От скуки я взял блокнот, который мне несколько дней назад принесла мама, — пока что я использовал его лишь затем, чтобы написать ей одно-единственное письмо. Ручка попалась почти не пишущая, мне приходилось нажимать изо всех сил, и теперь, когда я поднимал блокнот к свету и находил правильный угол, можно было прочесть это письмо на следующей странице под той, на которой я его написал:

Дорогая мама!

Тут врач, который когда-то отправил меня оперировать аппендицит (мне тогда было, кажется, три года), и медсестра Шульц, она с тобой знакома. Я съел весь хлеб, а сухари здесь делать не могу. Очень хочется есть. Доктор говорит, у меня шелушится кожа. Что он сказал тебе? Почему никто из комнаты 7 не пишет мне? Лео Лови просил передать привет Гонзе Дойчу. Что нового у Иржи, Кикины и Феликса? Вот бы они все в следующий раз пришли вместе с тобой и Мариэттой. Жду не дождусь, когда же ты придешь.

Миша

— Очень скучно, — пожаловался я Грете примерно через час, когда она сунула мне в рот градусник. — Почему вы не отпустите меня в мою комнату?

Грета молча вынула градусник, посмотрела.

— Сто и одна десятая

[10], — буркнула она себе под нос, убирая градусник в блокнот.

— Ну правда? — заныл я.

Она глянула на меня так, словно только сейчас вспомнила о моем существовании.

— Скучно — почитай свою памятную книгу.

— Опять?

— Почему бы и нет?

— Потому что мне принесли ее два дня назад, и я ее уже задолбил наизусть.

— Знаешь, — сказала она, заткнув ручку за ухо, — если б мои друзья не пожалели труда и сделали бы для меня такую вещь, на память о них… — Она часто заморгала.

— И что тогда?

— Я бы это ценила. — Она сглотнула и улыбнулась как-то странно, будто не взаправду. — Это уж точно.

Наклонившись, она вытащила из-под моей кровати тетрадку.

— «Памятная книга Михаэля Грюнбаума, — прочла она вслух, поглаживая обложку. — Терезин, декабрь 1943». Ребята думают о тебе, пока ты не с ними. Тот мальчик, как его зовут?

— Иржи, — с досадой ответил я, забирая у нее тетрадь.

— Он сам ее принес. Такой милый мальчик.

Она отошла поговорить с парнем помладше меня, тот все стонал на дальней кровати, а я вновь принялся листать тетрадь.

Мелким, плотным почерком:

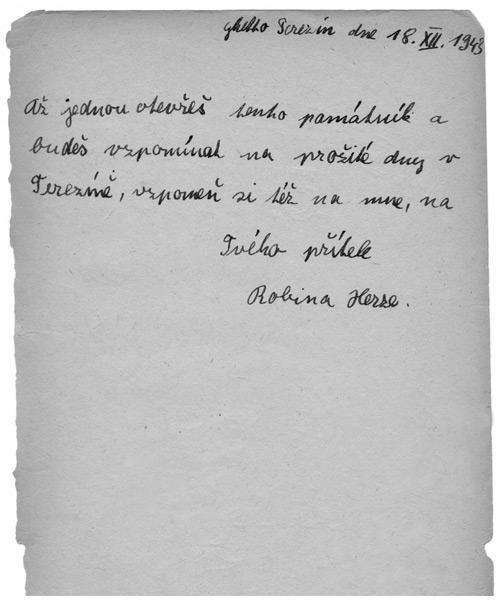

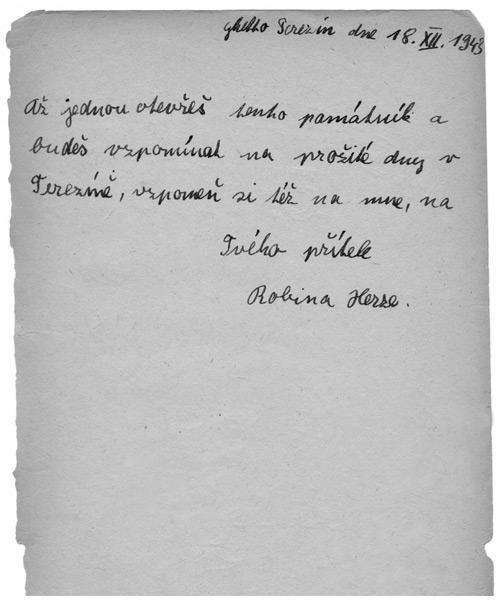

Однажды, когда ты откроешь эту памятную книгу и станешь вспоминать нашу жизнь в Терезине, подумай и обо мне. Твой друг Робин Герц

Высокие буквы с наклоном:

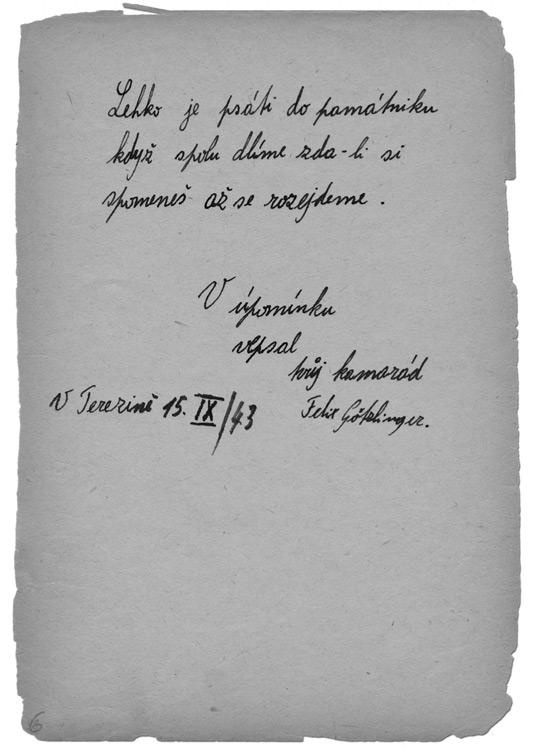

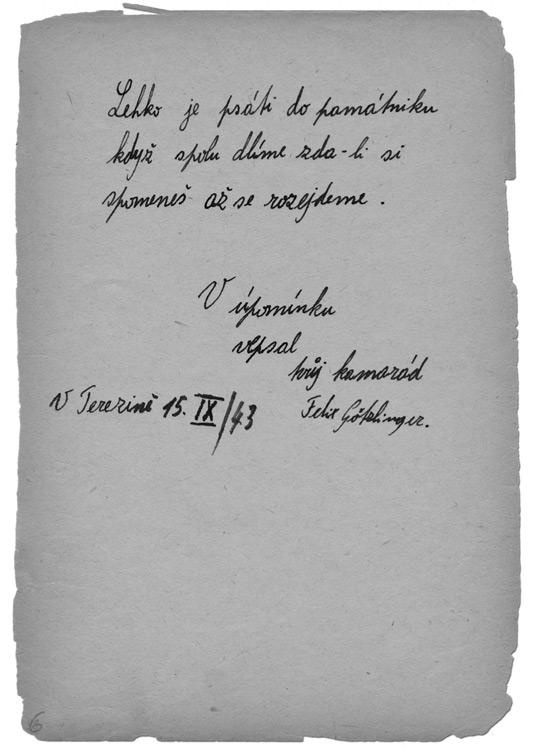

Легко писать в книгу, пока мы все вместе, но вспомнишь ли ты меня, когда мы будем врозь? На память. Твой приятель Феликс Гоцлингер

Ближе к концу — крошечными печатными буквами:

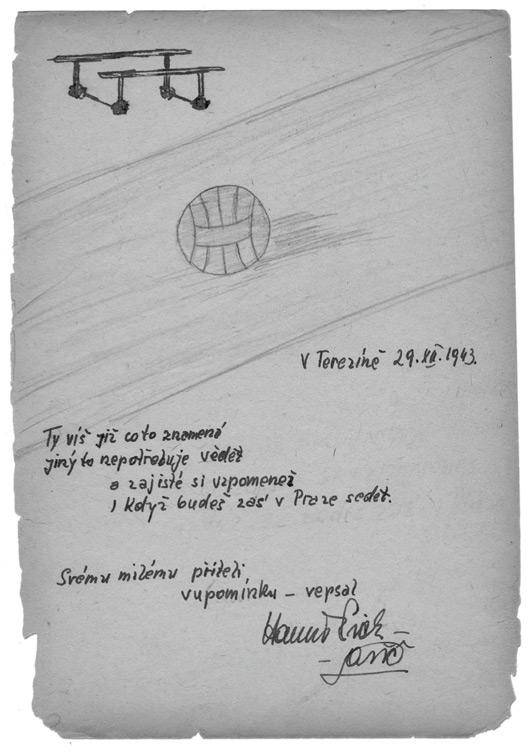

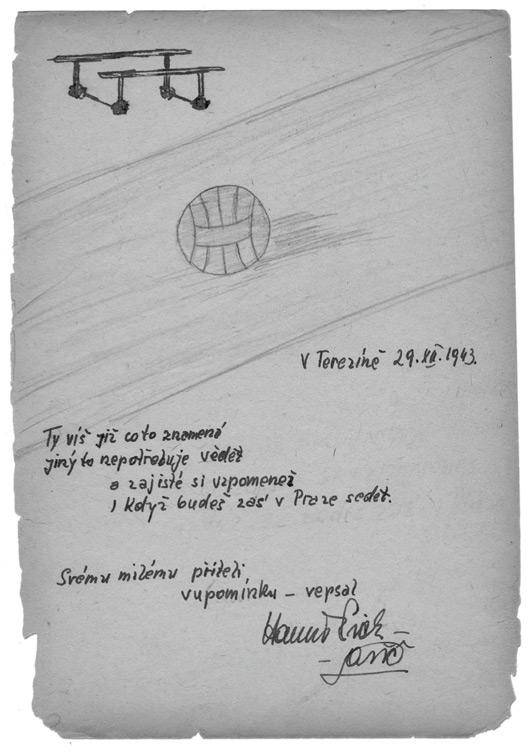

Ты знаешь, что это значит, больше никому не надо знать, а ты точно вспомнишь, даже потом, когда вернешься в Прагу. Моему дорогому другу, на память. Гануш Пик

И пририсован футбольный мяч. Мне придется спросить Гануша, что он имел в виду, потому что я, честно говоря, не понял. Я закрыл тетрадь, зажмурился и снова открыл наугад.

Тонкими буквами с завитками под рисунком с орлом:

Однажды мы снова будем в Праге и будем говорить о нешарим и о наших победах. Мы и тогда будем лучшими друзьями, верно? На память. Твой друг Иржи Рот