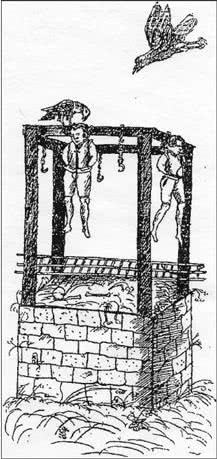

Печально известные нюрнбергская виселица (слева) и Воронов Камень (справа) (1648 г.)

Поддерживать виселицу в порядке между такими массовыми гуляньями было делом явно менее праздничным. Несмотря на обитающих в этом месте злых духов и бесчестие, злоумышленники регулярно грабили трупы, оставленные на виселице, или иным образом совершали над ними надругательства. Одни ночные вандалы отрубали руки, большие пальцы или даже «мужские признаки» казненных – ведь все это, как считалось, обладает магическими свойствами. Другие зачем-то снимали с кольев головы, возможно чтобы отвезти домой ужасный сувенир. Третьи же нарушали древнее табу по причинам куда более приземленным. Осенью 1588 года кто-то порубил тело Георга Золена через восемь дней после повешения, а затем Ганса Шнабеля – через 14 дней, оба раза лишь для того, чтобы снять и утащить жилет и штаны трупа. Лайнхард Бардтман (он же Кавалерист) провисел всего три дня, пока «кто-то не перерезал ему шею, так что голова осталась в петле, а тело упало на землю». Кража и здесь была очевидным мотивом, но в данном случае надругательство было вызвано слухами, которые приговоренный сам ловко распустил, чтобы избавить свое тело от длительного унижения. «Какие-то беспутные ребята проведали и поверили, что, мол, было у него много золота, зашитого в одежде, и думали хорошенько на этом нажиться. Впрочем, ничего они не нашли»

[201]. Кавалерист же впоследствии был надлежащим образом похоронен, на что он и рассчитывал.

Нюрнбергская виселица, нарисованная судебным нотариусом (1583 г.)

Видимо, даже Майстера Франца и его начальство ужасало чрезмерное поругание тел висельников. В случае Золена, например, была отделена нижняя половина его трупа, «а остальная часть осталась висеть», так что «на следующий день тело, наконец, было сброшено в яму под виселицей, поскольку выглядело слишком страшно». А после того как стало известно, что тело повешенного вора Маттеса Ленгера «раздели догола в первую же ночь, оставив лишь чулки», к нему стало стекаться столько любопытных зевак, – особенно «распутных женщин», по словам тюремного священника, – что члены городского совета приказали Майстеру Францу «надеть на него рубище и панталоны»

[202]. Поручил ли палач эту неприятную задачу, как и многие подобные, своему Льву – об этом в дневнике нет ни слова.

Доброе имя

Двадцатичетырехлетний Франц Шмидт вступил в нюрнбергское общество как неженатый чужеземец, занятый позорной профессией. Сказать, что ему пришлось пережить нечто большее, нежели простое недоверие старожилов к чужаку, – это не сказать ничего. Даже обзаведясь молодой женой и став узнаваемым, Франц понимал, что для того, чтобы быть принятым гражданами и правителями Нюрнберга, он должен не только соответствовать их стандартам приличия, но и найти дополнительные способы формализовать и тем самым закрепить свой статус почтенного человека. «В обществе, основанном на чести, – замечает историк права Уильям Миллер, – не существует самоуважения вне зависимости от уважения других», а значит, всякий личный контакт чреват опасностью утраты чести

[203]. Вероятно, Франц и не планировал до конца избавиться от враждебности местных жителей к профессиональному убийце из других краев, но по крайней мере он чувствовал в себе силы переломить сопротивление, смыть пятно отцовского позора и, что самое важное, не дать своим противникам поводов столкнуть его на дно общества. Эта кампания обещала быть долгой и требовала недюжинного терпения и настойчивости. Молодой палач из Хофа должен был вести себя взвешенно и обстоятельно – так же как и наносил удары мечом на Вороновом Камне.

Тщательно планируемое Майстером Францем создание собственной репутации одновременно и поддерживало, и отрицало существующий общественный строй. Шмидт не был мятежником; его видение самого себя оставалось в довольно узких рамках окружавших его условностей. Тем не менее дневник показывает, что, как и многие амбициозные люди, он обладал социальным воображением, позволяющим адаптировать эти условности к своим уникальным обстоятельствам. Репутация большинства людей той эпохи неразрывно связана с их идентичностью, основная часть которой, включая место рождения и социальный статус, была ими унаследована. Для Франца Шмидта важность идентичности была неоспорима, но вовсе не рождение, а характер и поступки – два фактора, которые он сам мог контролировать, – определяли его репутацию. Это резкое отличие, хотя и не всеми признаваемое, по крайней мере давало молодому иноземному палачу шанс в борьбе.

Первым препятствием на пути Франца был его статус чужака. Конкретное место рождения – город или деревня – составляло важную часть личности человека раннего Нового времени. Это действительно имело смысл в эпоху, когда путешествия были медленными, обычаи разнились от региона к региону и десятки диалектов цвели пышным цветом в границах того, что мы называем сейчас Германией. Многие из них были непонятны даже тем, кто пришел с расстояния всего нескольких дней пути. В своем дневнике Франц с самого начала последовательно идентифицирует каждого преступника по его или ее родной деревне или городу – например, «из Бюрга» или «из Ансбаха». Сам он был хорошо известен в Нюрнберге как палач «из Хофа» или «из Бамберга» (хотя в последнем он жил совсем недолго). Человек, которого нельзя было достоверно связать с какой-то местностью, не только плохо запоминался, но и сразу подпадал под подозрения. Хотя Франц в своем дневнике иногда забывал или путал имена собственные, он всегда записывал родной город человека, за исключением нескольких случаев, когда речь шла о бродячих проститутках.

Франц также сознавал, что географическое происхождение всегда носило и политический характер, подразделяя людей на уроженцев Нюрнберга или его окрестностей и «иноземцев», родившихся где-либо еще, независимо от расстояния, языка или последнего места жительства. Например, пастух Хайнц Нойнер, работавший гончаром в пригороде Нюрнберга Гостенхофе, оставался подданным соседнего маркграфства Ансбаха, а значит, был таким же чужеземцем, как и «Штефан Ребвеллер из Маршталя в Савойе» и «Генрих Хаусман из Калька, что 14 милями ниже Кёльна»

[204]. Франц непременно упоминает – 45 раз в 778 записях, – если человек не только происходит из Нюрнберга, но и является его гражданином, имея особый правовой статус, предоставляемый лишь определенным жителям. Гражданство сулило целый ряд прерогатив, в частности право на казнь посредством меча за совершение тяжких преступлений, как в случае мошенника Габриэля Вольфа, или даже на смягчение телесных наказаний, как это было с нюрнбергским мошенником Эндресом Петри или кровосмесительницей Барбарой Гриммин (она же Шори Мори)

[205]. Гражданка Маргарита Бекин, осужденная за особо вероломное убийство, наслаждалась привилегией быть обезглавленной стоя, при том что она была уже «трижды рвана докрасна раскаленными щипцами, а потом ее [отрубленную] голову прикрепили повыше на шесте, а тело похоронили под виселицей»

[206].