Но вот в результате дальнейших поисков я обнаружила двух его сыновей, с которыми он, по всей видимости, давно не жил. Они долго не желали со мной разговаривать, пугались, спрашивали, откуда я знаю об их бабушке. Потом все-таки дали телефон своей тети, сестры отца. Ее звали Елена Борисовна. Взяв трубку, она долго не хотела признаваться, что она – это она, она расспрашивала, кто я, зачем, задавала наводящие вопросы. Допрос продолжался минут двадцать, пока она не призналась, что она и есть Елена Борисовна. Наконец рыдающим голосом сказала, что ее настолько травмирует внезапная смерть близких, что ей неприятно на эту тему говорить. Я сказала ей, что о Коваленском, которого, видимо, так любила ее мать, почти ничего не известно. Что я прошу рассказать хоть то немногое, что она знает. Она стала говорить… Выяснилось, что у нее была двоюродная сестра, дочь арестованного маминого брата, которая росла вместе с ними (она тоже умерла совсем недавно), и родной брат – Адриан Борисович, и вот они-то вместе и занимались бумагами и наследием Коваленского. А теперь они ушли друг за другом, и у нее депрессия. Она не желает, не хочет этим заниматься. Ей тяжело читать мамины письма и т. д.

Я попросила разрешения позвонить спустя время еще. Она разрешила. Наши разговоры были в основном светскими. С одной стороны, она была согласна, что надо бы все отдать в музей и что, конечно, она так и сделает, но с другой… Возникала тысяча причин, чтобы откладывать, уходить в сторону. Однажды я все-таки уговорила ее прийти ко мне в Дом-музей Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке, где я тогда работала. Просто так, для разговора. Передо мной была пожилая, но еще моложавая дама, которая с интересом разглядывала наш музейный подвал. Я видела, что для нее это путешествие – скорее развлечение. Всю жизнь она учила иностранцев русскому языку.

О прошлом семьи она рассказала немного. У Нелли, ее матери, до них был сын Андрей, мальчик невероятной красоты и талантов. Она сказала, что все буквально столбенели, когда он входил, и спрашивали, кто это. Мальчик умер, когда ему было десять лет. Мать “животом лежала на могиле” – так сказала Елена Борисовна – и выла. Спустя несколько лет ей удалось родить Адриана (его назвали в память погибшего Андрея) и ее, Елену. Их отец умер в 1950 году, когда они были совсем еще маленькие. Я ей не сказала, но подумала, что ее мать не могла не знать, что Адрианом звали главного героя “Странников ночи”, который был написан с Коваленского. Совпадение? Даниил был другом Елены Павловны. Дочь сказала, что есть их общая фотография в деревне.

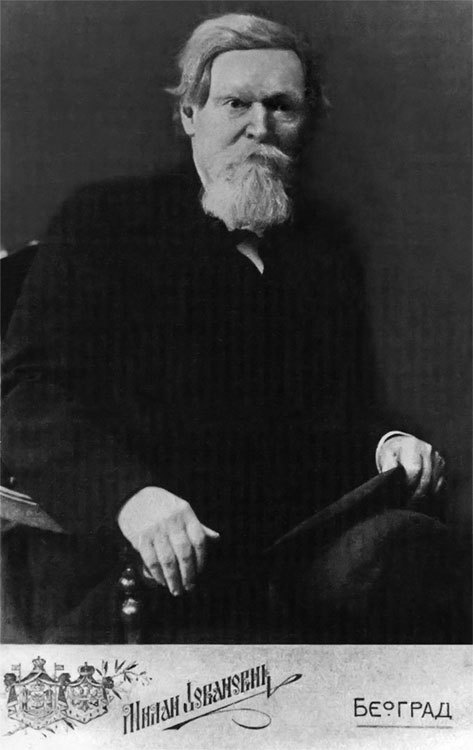

Александр Коваленский.

1960-е

Нелли была влюблена в Коваленского. Она ездила к нему в лагерь “на кукушке” – это такой маленький поезд. Бабушка умоляла ее не ехать, все-таки двое маленьких детей, но тщетно. Она была бесстрашной. Взяла Коваленского жить к себе в Лефортово после лагеря. Потом они поженились. Детей, то есть их с Адрианом, он не замечал, хотя и был их крестным. В этом, видимо, и была главная проблема новой семьи.

В Луцыно под Звенигородом (рядом с Олечкой Бессарабовой) они снимали дачу на лето всей семьей. Коваленский тогда писал пьесу про космос, но ее так и не взяли в Малый театр. Леонид Тимофеев, стиховед, друживший с Коваленским, послал ему в лагерь длинное кожаное пальто, и тот именно в нем вернулся в Москву, очень худой и длинный. Дети в школе и во дворе спрашивали брата и сестру с издевкой, откуда у них дома появился этот высокий, худой дядька. Их с братом эти вопросы это очень задевали. Они вообще росли в постоянном страхе, но всё скрывали от матери. Они видели, что и Коваленский боялся всего. Потом, когда Елена Борисовна выросла, ей уже было восемнадцать лет, Коваленский тяжело заболел, и она на себе таскала его в туалет. Так она говорила. В ее словах не было ни капли теплоты. Только брезгливость. Да, у нее сохранилось несколько писем из лагеря в лагерь от Шурочки к Коваленскому. Есть еще какие-то бумаги. Но она не хочет к ним прикасаться.

Все дальнейшие разговоры и переговоры – ни к чему не привели. И я перестала звонить. Я давно уже поняла, что есть странное свойство бумаг и архивов – неведомая сила, которую невозможно преодолеть, сколько бы ты ни бился, чтобы получить хотя бы листочек, а бывает наоборот, когда письма и документы прилетают к тебе сами.

Чекистка

На полях очерка Марины Цветаевой “Дом у Старого Пимена”

“Дом у старого Пимена” Марины Цветаевой стоит отдельно от ее автобиографической прозы. Этот очерк более всего похож на притчу о старой, мрачной России, погибающей, тонущей вместе с детьми и внуками в новом времени. И, конечно же, образ старика Дмитрия Ивановича Иловайского – отца первой жены Ивана Владимировича Цветаева, Варвары Иловайской, рано умершей, и соответственно деда единокровных сестры и брата Марины Цветаевой, Валерии и Андрея, вырастает в символ – кряжистой, древней Руси, от которой скоро не останется и следа. Дмитрий Иловайский остался навсегда человеком XIX века, в ХХ век так и не перешедшим. Автор многочисленных трудов и учебников по истории, по которым учились гимназисты, одновременно он был ярым монархистом, выпускавшим черносотенную газету “Кремль”. Иловайский – ее единственный автор – был открытым и страстным антисемитом.

Дмитрий Иванович Иловайский.

1910-е

Старику Иловайскому противостоят новые люди. Это большевики и чекисты. Цветаева пытается различить их лица, лица новых хозяев России. И они появляются на страницах очерка. Первый – ее сосед по квартире в Борисоглебском. О нем кое-что известно. Загадочной оставалась до последнего времени женщина-чекистка.

Но все по порядку.

В 1920 году большевики забрали Иловайского в ЧК. В то время ему было почти девяносто лет. Узнав, что его арестовали, Цветаева попыталась вызволить “чужого” дедушку через своего соседа по квартире в Борисоглебском переулке.

«“Генрих Бернардович!” – “Да?” – “Нечего сказать, хороши ваши большевики – столетних стариков арестовывают!” – “Каких еще стариков?” – “Моего деда Иловайского”. – “Иловайский – ваш дед?!” – “Да”. – “Историк?” – “Ну да, конечно”. – “Но я думал, что он давно умер”. – “Совершенно нет”. – Но сколько же ему лет?” – “Сто”. – “Что?” Я, сбавляя: “Девяносто восемь, честное слово, он еще помнит Пушкина”. – “Помнит Пушкина?! – И вдруг, заливаясь судорожным, истерическим смехом: – Но это же – анекдот… Чтобы я… я… историка Иловайского!! Ведь я же по его учебникам учился, единицы получал…” – “Он не виноват. Но вы понимаете, что это неприлично, что смешно как-то – то же самое, что арестовать какого-нибудь бородинского ветерана”. – “Да, – быстро и глубоко задумывается, – это-то – действительно… Позвольте, я сейчас позвоню… – Из деликатности отхожу и уже на лестнице слышу имя Дзержинского, единственного друга моего Икса. – Товарищ… недоразумение… Иловайского… да, да, тот самый… представьте себе, еще жив…”»