Семантическое прочтение сюжетного финала «Приглашения…» обусловлено кольцевой композицией первой части романного диптиха, «Жизни Чернышевского».

Восприятие его современниками как «падшего ангела» подвергается карикатуризации в главе IV «Дара», что определяет оппозиционную характеристику героя: ангел / бес. Власти пугались «бесовских идей» Чернышевского, мемуаристы отмечали «ангельскую ясность» глаз», – цитирую из «Дара». В пародийном повторе образа, в «Приглашении на казнь», герой также воспринимается обществом как враждебная сила: «…И однажды, на каком-то открытом собрании […] вдруг пробежала тревога, и один произнес громким голосом: “Горожане, между нами находится – … – тут последовало страшное, почти забытое слово, – и налетел ветер на акации […] А спустя десять дней он (Цинциннат. – Н.Б.) был взят”».

Между тем сам герой вспоминает свою «предысторию» как вариант падения из рая, воспроизводимый буквально, как падение из окна. Сад – синоним рая, где сверстники Цинцинната «в долгих розовых рубашках, […] взявшись за руки, кружатся около столба с лентами». Он не участвует в игре и от грозного окрика «старейшего из воспитателей» «прямо с подоконника сошел на пухлый воздух». Утопический мир, означенный словом «там» (окраска его закреплена в цветовой фонетике Набокова – «м» – «розовое, фланелевое», – цитирую из «Дара»), понимается героем как мир утраченный и, следовательно, отнесенный в прошлое.

Таким образом, аллюзия на Евангелие в «Приглашении на казнь», подчиненная пародийной задаче, выполняет одновременно и важную структурную функцию. Она переводит сюжет из вертикального библейского измерения в горизонтальную плоскость романного повествования.

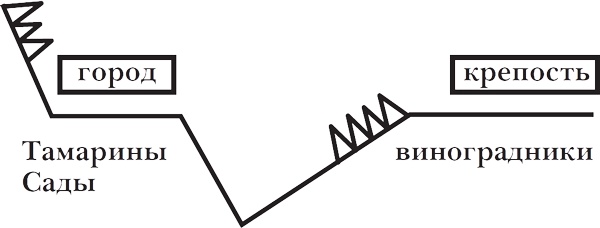

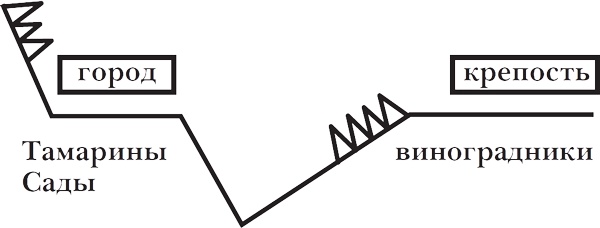

В христианской литературной, иконографической и фольклорной традиции образ рая воспроизводится как сад, город, небеса. Образ сада восходит к ветхозаветному описанию Эдема, города – к новозаветному описанию Небесного Иерусалима. Эдем – невинное начало человеческого пути. Небесный Иерусалим – его эсхатологический конец. Герой проходит маршрут дважды: из Тамариных Садов, города Цинциннат попадает в крепость (заключение отождествляется с земной жизнью), а затем возвращается в город, на казнь, возрождение. Следуя набоковскому принципу разбора (писатель на лекциях в Корнеле, разбирая тексты, показывал студентам графическое воспроизведение литературных описаний, как, например, купе, в котором ехала Каренина, дом доктора Джекила, маршрут передвижений Стивена и Блума во второй части «Улисса»), повествование может быть представлено графически:

Небо и земля в горизонтальном воспроизведении сохраняют симметричную оппозиционность: город – на горе и крепость – на горе, за окраиной города – Тамарины Сады, за стенами крепости – виноградники – утилитарная разновидность сада. С башенной террасы Цинциннат видит, как дорога из крепости спускается «к безводному руслу реки, и через выгнутый мост шел кто-то крохотный в красном, и бегущая точка перед ним была, вероятно, собака». Описанная картина – аллюзия на полотно П. Брейгеля «Охотники на снегу». В контексте разобранного выше тематического мотива – садовники, которые по мере трансформации сада в лес становятся охотниками, – Цинциннат видит идущего в крепость палача (см. также уже приведенную цитату об охотничьем костюме м-сье Пьера в последней сцене романа, казни). На подозрение о палаче указывает и цвет одежды – красный. Намеки на костюм палача фрагментарны и разбросаны в сценах его появления. Так, у м-сье Пьера «красный платочек», его фокусы – «красная магия».

«Обмелевшая река», условно разделяющая пространство города и крепости, является пародийным аналогом Стикса. В «Приглашении…» камера Цинцинната неоднократно называется каютой, лодкой. В ней герою предстоит символическая переправа в Царство мертвых. Однако отсутствие воды в реке аннулирует ее значение как границы. Отсутствие раздела, середины, центра, нарушение которого в романе неоднократно подчеркивается

[192], делает невозможным определить пределы чего-либо, в частности конец жизни и, следовательно, дату смерти. Размышляя о соотношении миров: «там» / «тут», Цинциннат пишет:

«…там время складывается по желанию, как узорчатый ковер, складки которого можно так собрать, чтобы соприкоснулись любые два узора на нем, – и вновь раскладывается ковер, и живешь дальше, или будущую картину налагаешь на прошлую, без конца, без конца».

Прием проецируется в композицию романа, текст условно складывается, каждый раз обозначая новую середину, при этом «наложение», сближение образов раскрывает их смысл. Приведу несколько примеров. В главе I Цинциннат мысленно возвращается в город, проходя «мимо празднично настроенных белых дач телеграфных служащих, вечно справляющих чьи-нибудь именины». В главе XVII, на ужине у заместителя управляющего городом, перед казнью герой «вдруг с резким движением души понял, что находится в самой гуще Тамариных Садов […] что не раз с Марфинькой тут проходил, мимо этого самого дома, в котором был сейчас и который тогда ему представлялся в виде белой виллы…»

Именины, таким образом, оказываются торжеством по поводу смерти. Следующее наложение текстового «узора» расшифровывает одну из надписей в камере смертников, куда заключен Цинциннат: «Вечные именинники, мне вас…»

Смысловое содержание образа «телеграфных служащих, справляющих именины», проявляется при сопоставлении с главой IX, визитом семьи. Марфиньку сопровождает любовник, молодой человек «в шикарной черной форме телеграфного служащего». Его костюм, как и платье героини, – пародийная одежда преждевременного траура.

Такая структурная организация текста включает в его пределы оба мира: рай, утопию, называемую в романе – «там», и земную жизнь, реальность – «тут». Развернутые в горизонтальном движении сюжета, они противопоставлены друг другу, разделены, но границей, неразличимой для человеческого глаза.

3

Перевод фабулы из вертикального измерения в горизонтальное обусловлен установкой произведения на театрализацию повествования. Сюжетная горизонтальность соотносится с горизонтальностью сцены, на которой разыгрывается действие. Каждая глава романа – не только отдельный день, но акт пьесы, начинающийся освещением сцены и завершающийся наступлением темноты. Ночь между главами – синоним театральной паузы. Ориентация действия на театральную пьесу оглашается самим героем. Так, Цинциннат говорит матери: «Нет, нет, не сбивайтесь на фарс. Помните, что тут драма».

Большая часть действия происходит в камере героя, очередная глава сопряжена с некоторой перестановкой декораций, с появлением новых действующих лиц. В «Приглашении на казнь» воспроизводится поэтика модернистского театра: отсутствие занавеса, установка декораций на глазах зрителей, которая осознается как неотъемлемая часть театрального действия. Например, в сцене визита семьи Марфиньки: «Между тем всё продолжали прибывать мебель, утварь, даже отдельные части стен. Сиял широкий зеркальный шкап, явившийся со своим личным отражением (а именно: уголок супружеской спальни, – полоса солнца на полу, оброненная перчатка и открытая в глубине дверь)». Наравне с традиционной реконструкцией обстановки декорации выполняют и чисто сюжетную функцию. Оброненная в спальне перчатка, запечатленная зеркальным шкапом, которую тщетно ищет в камере любовник Марфиньки, – свернутая до размеров вещественного доказательства тема супружеской измены.