В свою очередь, моя ученица Юля Говорова, заставшая Коваля, да не видевшая Маврину, напишет о них обоих:

«“Хочу солнце!” – говорил Татьяне Алексеевне Юрий Коваль, когда они работали вместе над книжкой. “У меня много зимних солнц, – отвечала художница. – Вот зеленое, желтое… Кабан пробежал быстро, я еле успела нарисовать. Собака одна и та же, с двух ракурсов, звезды… А что делать с воронами – возьмем или нет? Сороки у нас были, а ворон не было. А грачей в конец. Так-так, лося взяли, нужен иней…”

Нарисовала Татьяна Алексеевна ручей осенью и написала на рисунке: “Лесная речка”. – “Разве ж это речка? – заспорил Коваль. – Это – ручей”. – “Это летом – ручей, а осенью – речка”, – не сдается Маврина. Поэт становился художником, художник – поэтом. Теперь даже не понять, кто кого иллюстрировал. Прочитала Татьяна Алексеевна рассказ Коваля “После грозы” и подписала у себя на рисунке:

Во лузях, во лузях,

Расцвели цветы лазоревые,

Пошли духи малиновые…»

В этом и есть, пишет Юлька, щедрость и мастерство художника – в узнавании: и ты мог там быть, и ты мог видеть…

– Было ведь и такое, – рассказывал Юрий Коваль, – и я стоял на бугре, с которого был написан этюд. Тот дальний лес называется «Мишуковский», а речка внизу – Сестра, и вон под теми ветлами лучше не ловить – коряги, ловить тут надо с лодки, да вот и лодка на рисунке, стоит над ямой, где берет язь…

Прошло восемнадцать лет, Коваль одарил мир удивительными книгами: «Чистый дор», «Кепка с карасями», «Пять похищенных монахов», «Приключения Васи Куролесова», «Самая легкая лодка в мире». Завершил грандиозный роман «Суер-Выер», который, по скромным подсчетам, писал без малого сорок лет. И тогда уже согласился выступить в моей радиопередаче.

Мы договорились встретиться около кинотеатра «Иллюзион». Неподалеку, на Яузской набережной в Серебряническом переулке, среди старых тополей находилась его мастерская. Он ведь и живописец, и скульптор, мастерил деревянную скульптуру из бревен и дров («столб-арт»), делал эмали с евангельскими сюжетами, обжигал их на кастрюльной фабрике. И заявлял со знанием дела, что у художника в руках должно быть ощущение уверенности и счастья.

К тому же Юрий Коваль играл на всем, что под руку попадет, в том числе на банджо. И у него было шесть гитар, разбросанных по свету. Куда ни приедет – там его ждет не дождется родной инструмент.

– Эта гитара, – он мне сказал горделиво, перебирая струны, – между прочим, роскошная.

– Под стать гитаристу! – отвечала я.

Теперь услышать голос Коваля с хрипотцой, когда мы вместе («Подпевать только!» – велел Юрий Иосич) поем под гитару, можно лишь на пленке. Чего мы только не пели: «Стоял товарищ прапорщик на посте боевом, стоял он с автоматиком, немножечко кривым…», «Осенняя россыпь мозаик гоняет над Яузой лист, в начале я только прозаик и только в конце гитарист…» А в португальской песне «Джамбалая» оказалось всего одно слово «Джамбалая!». Ее подпевать легко и доступно каждому.

– Давайте просто поговорим о чем-нибудь, – предлагала я. – Радио все-таки. Если был бы телевизор, то можно просто бы на вас смотреть, любоваться…

Так мы сидели друг перед другом, пили чай, Юрий Коваль рассказывал о своем последнем романе «Суер-Выер». Увы, и в самом деле – последнем. Однажды Коваль сказал: «Напишу роман и умру». Написал… и умер.

– Ах вы какие, – Лёня Тишков горевал, – разве можно так говорить? Надо: «Напишу роман и начну второй!»

Наверное, Коваль отправился в настоящее путешествие, которое уже совершил в воображении с капитаном Суером-Выером на фрегате «Лавр Георгиевич». Он просто полетел над островами Теплых Щенков и Валерьян Борисычей, Голых Женщин, Пониженной Гениальности и Самовоспламеняющихся камней – на остров Истины, куда все всегда отправляются поодиночке. «Но ведь много еще осталось и не открытого, поверь, Марина…»

– Счастлив ли я? – отвечал он вопросом на вопрос. – Большое человеческое счастье есть ли у меня? Тут надо подумать…

И этот ответ надо слышать, чтобы понять, как работал, как жил и странствовал, что чувствовал в это время Юрий Коваль.

Я шла пешком от «Таганки», а он шагал мне навстречу. И, что удивительно, больше никого, ни одного человека. В тот день был чудовищный листопад. Не пойму, откуда он взялся – такой, там и деревьев-то – раз-два и обчелся.

Немного оставалось пройти до нашей встречи с ним, минут, наверное, пять, примерно метров двести. И вдруг я вспомнила: однажды Юра прочел свой новый рассказ старому другу поэту Якову Акиму.

– Рассказ написан, – говорит Коваль, – но как его назвать – неизвестно.

А там были слова: «Навстречу мне шел…» и так далее.

– Вот так и назови, – ответил Аким. – «Навстречу мне».

Теперь уже не встретишь Коваля, как тогда, на Яузской набережной. Распались «узы Яузы». А так хочется, чтобы он шел и шел мне навстречу.

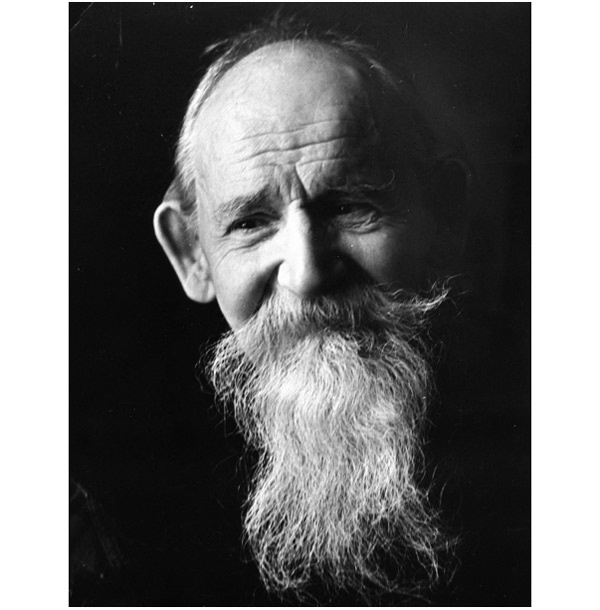

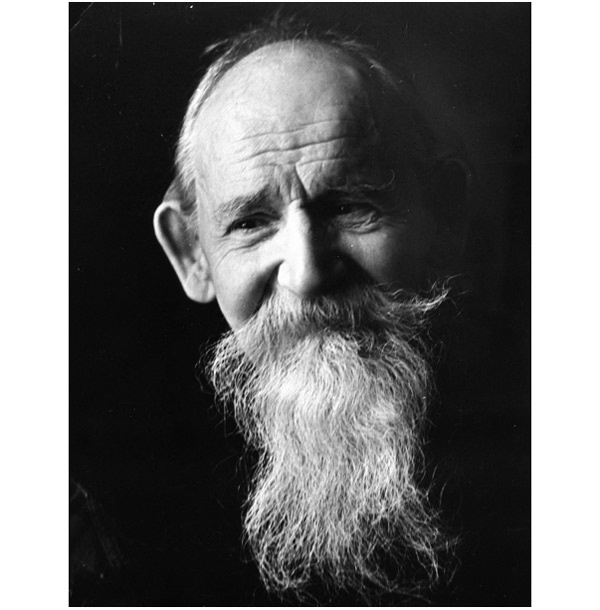

Писатель Борис Викторович Шергин

Фото Виктора Ускова

«Необыкновенного, мне кажется, строя была голова Бориса Шергина. Гладкий лоб высоко восходящий, пристальные, увлажненные слепотой, глаза и уши, которые смело можно назвать немалыми. Они стояли чуть не под прямым углом к голове, и, наверное, в детстве архангельские ребятишки как-нибудь уж дразнили его за такие уши.

Описывая портрет человека дорогого, неловко писать про уши. Осмеливаюсь оттого, что они сообщали Шергину особый облик – человека чрезвычайно внимательно слушающего мир».

Юрий Коваль. «Веселье сердечное»

…Все перемешалось в моей жизни, переплелось, а узор выходит красивый.

Когда я уходила, Татьяна Алексеевна протянула мне «Сказки» Пушкина – расписанные, словно чудесный терем, за которые она и получила всепланетную золотую медаль Андерсена.

– Это вам подарок, – сказала, выводя фирменные мавринские буковки вокруг Ученого кота:

«Дорогой Марине Москвиной

на память.

3 мая 1976 г.

Т. Маврина».

И память моя, память, где-то хрупкая, а где-то цепкая, как у Фаины, когда она вспоминала о Гражданской войне, – память пока не подводит меня.

– У моей жены что-то с памятью, – жалуется доктору Ходжа Насреддин.

– Она ничего не помнит?

– Нет, доктор, она помнит ВСЕ!!!

…И тех, кто позволил подойти поближе, и тех, кто отфутболил, как Виктор Борисович Шкловский, – практически с одинаковой любовью и благодарностью.

Ему было за девяносто, когда я позвонила и попросила его к телефону.

– А вы по какому вопросу? – спросила жена Шкловского, Серафима Густавовна.