Фон Фриш любил работать со «спокойными и миролюбивыми» пчелами [278]. Они охотно с ним сотрудничали, а он проявлял отзывчивость, разрабатывая эксперименты и приспособления, которые отвечали бы их потребностям и желаниям. Пчелы были подвержены влиянию ветра и температуры воздуха. У них обнаружились поразительно тонкие обоняние и вкус. Они активно реагировали на изменение освещенности. Постепенно учились опознавать конкретных рабочих пчел. Фон Фриш, зная их чувствительность, никогда не мог быть уверен, что поведение пчел, которое он наблюдает, не отражает искусственные условия в ходе эксперимента, а потому позволил пчелам принудить себя к всестороннему (и утомительному) повторению проверок: стал искать способы для повторения контролируемых экспериментов в природных условиях. Когда он открывал для себя что-то слишком поразительное, то спрашивал себя: а если его внимательность породила нечто вроде «научной пчелы»? [279]

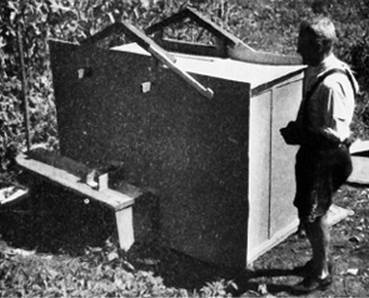

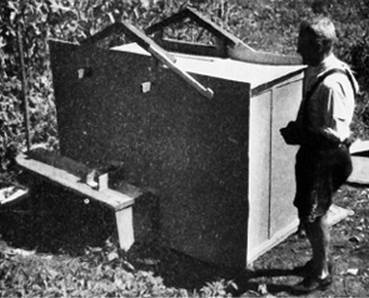

Для начала он соорудил специальный улей для наблюдений. Это был стандартный улей с пасеки, но со стеклянными окошками, чтобы наблюдать за пчелами, не очень их тревожа. Но вскоре фон Фриш обнаружил, что яркий солнечный свет и возможность видеть лоскутки неба искажали танцы, и тогда он разработал свою линейку ульев со съемными панелями, чтобы манипулировать условиями снаружи улья.

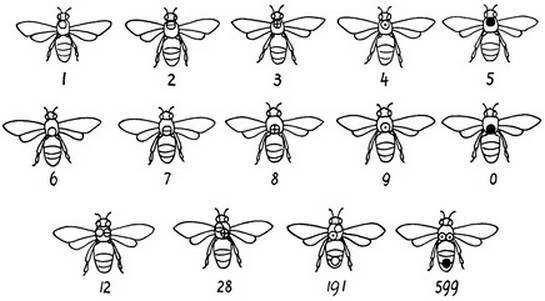

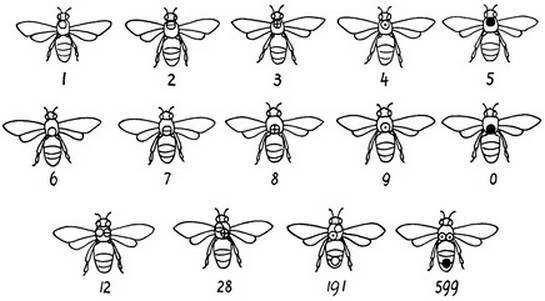

Затем он разработал схему кодировки – весьма остроумную, – которая позволяла визуально опознавать сотни конкретных пчел. И, взяв тонкую кисточку и цветной лак, помечал каждую пчелу точками, пока пчелы пили сахарную воду.

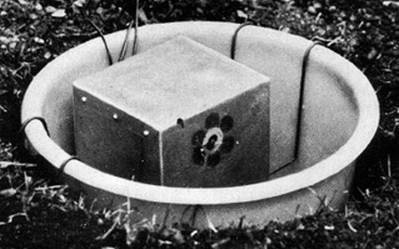

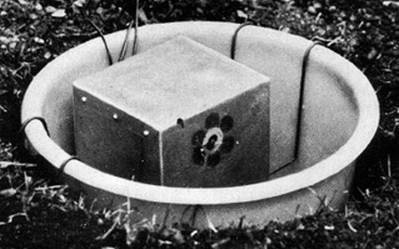

Он конструировал кормушки и специальные дозаторы с пищей. Изобрел автоматический аппарат-счетчик, замаскированный под цветок: этот прибор регистрировал визиты пчел на цветок в ситуациях, когда приглашать волонтеров-наблюдателей было непрактично или излишне.

Но истинный талант фон Фриша состоял в разработке простых и эффективных элементов, отличавшихся чрезвычайным изяществом. Например, вначале он переводил с языка танца, систематически перенося на всё более далекое расстояние источник пищи, к которому его пчелы были приучены летать, и внимательно наблюдая за танцами, которые исполнялись вернувшимися сборщицами. Подспорьем всему этому – вдобавок к терпению, самокритичности и изобретательной методичности в работе – были его зоркий глаз естествоиспытателя, примечавший экологию пчелиной жизни, темперамент и привычки этих насекомых, и глубокое чувство сродства с «пчелиной онтологией», чувство того, каково быть пчелой.

Всё это помогло ему признать индивидуальность членов коллектива-улья, их характерные склонности и разные темпераменты, их переменчивые настроения, тонкие вариации их деятельности. Несомненно, это было глубоко антропоморфическое понимание. Его пчелы «проницательны», «энергичны» и «флегматичны», в определенный момент они даже проявляют «классовое сознание» [280]. Но неверно думать, что работу фон Фриша можно счесть проявлением антропоморфизма (под которым мы в данном случае можем подразумевать стремление понять других существ, взяв за опору внутренний мир человека). Для фон Фриша медоносные пчелы были и личными друзьями, и глубоко загадочными ввиду своей инаковости существами. И эта пропасть, а также мосты через нее позволяют одновременно благоговеть и завоевывать; это неутомимое стремление к некому искупительному контакту и готовность проявлять жестокость на пути к цели.

Возможно, всё дело во времени, когда это происходит, – страшном, обесчеловечивающем периоде историко-политического развития, который совпадает с волнующим моментом, когда все описываемые здесь открытия совершенно новы. Либо, возможно, дело в возрожденном стремлении этологов найти в животном что-то человеческое. Но, очевидно, в понимании (и в исследованиях) фон Фриша пчелы – в равной мере его сотрудники и его подданные. Он устраивает им экзамены и не скрывает своего разочарования в тех редких случаях, когда они не демонстрируют свою проницательность. Но и они его экзаменуют: бросают ему вызов, чтобы он разрабатывал достаточно тонкие эксперименты, близкие к их загадочному образу жизни.

В исследования в Бруннвинкле фон Фриш погрузился, словно в пышные дебри чужой планеты. «Я стремился с головой уйти в работу, – вспоминал он, – по возможности стараясь обращать как можно меньше внимания на события, происходившие вокруг меня». Над жизнью за пределами Бруннвинкля он не имел никакой власти. В Мюнхене Институт зоологии лежал в руинах, на месте его собственного дома была «зияющая дыра». Враждебность коллег ставила его в замешательство. Он убедил свою жену сжечь ее дневник [281]. Кому можно доверять? Кто читает дневники? Кто может подслушать? Но пчелы… Пчелы разговаривали, но их не волновала политика. Их язык не был испорчен развращающим жаргоном Третьего рейха. Пчелы были непорочны. Пчелы обладали ясной рассудительностью. Среди пчел можно было найти убежище.

Мы не знаем, что чувствовала в тот момент Рут Бойтлер, но Мартин Линдауэр, впоследствии самый блестящий ученик фон Фриша, рассказывает, как после тяжелого ранения вернулся в Мюнхен с русского фронта, выразил желание изучать науки и получил от лечащего врача совет сходить на лекцию Карла фон Фриша о делении клеток. Линдауэр вспоминает это событие как прозрение, вновь открывшее перспективу нормальной, осмысленной жизни перед растерянным двадцатиоднолетним парнем, который отказался вступить в гитлерюгенд и был отправлен строить Дахау, ушел добровольцем в немецкую армию после другой лекции (прочтенной эсэсовцами, вербовавшими добровольцев в его школе), а затем нашел в фон Фрише сурового наставника со «страстью к науке… не терпевшего обмана, чрезвычайно придирчивого человека» [282].

Возможно, неудивительно, что Линдауэр, как и его учитель, привязался к пчелам. Когда нацистский авторитарный порядок превращался в хаос и условия для профессиональных занятий наукой повсюду шли прахом, фон Фриш создал на озере Вольфганг островок покоя, обрел в своих медоносных пчелах размеренность, упорядоченный образ жизни, при котором, как и во всех хорошо управляемых институциях, никому не приходится бояться непредсказуемых событий, никому не приходится чувствовать себя неприкаянным. Это вновь была Германия непрофессионального музея у австрийского [так в оригинале. – Пер.] озера, Германия до революции 1918 года, до Веймарской республики с ее инфляцией, до нашествия нацистов. «После того как я познакомился с безумным режимом гитлеровских времен, который был злобным, бесчестным и неправильным во всех отношениях, – сказал Линдауэр в интервью полвека спустя, – я черпал силы в том, что моя работа основывалась на абсолютной правильности, честности и объективности. На руинах этого материального и духовного крушения, этой безысходности я смог, под руководством моего учителя Карла фон Фриша, построить новый образ жизни. Среди пчел я обрел новый дом. Это и впрямь был новый дом, пчелиная колония» [283].