Прошлое можно схоронить, но помешать ему воскреснуть невозможно – заключил мой дед.

52

Так почему бы не воскреснуть и Пекельному?

Я сам мог выудить его со дна Леты.

Через несколько месяцев я снова приехал в Вильнюс, на этот раз – с разрешением поработать в архиве. В читальном зале на столе меня ждала пара белых перчаток и две картонные папки. В первой лежала Księga Meldunkowa mieszkańców domu № 16 W. Pohulanka (Книга регистрации жильцов дома № 16 по улице Большая Погулянка) за 1921 год, во второй – за 1925-й.

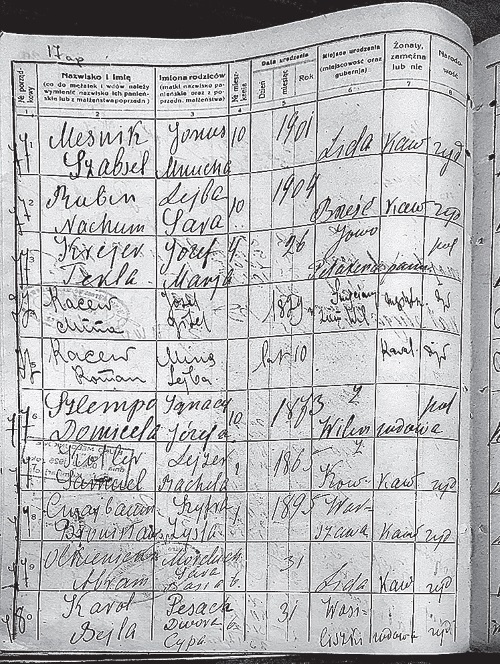

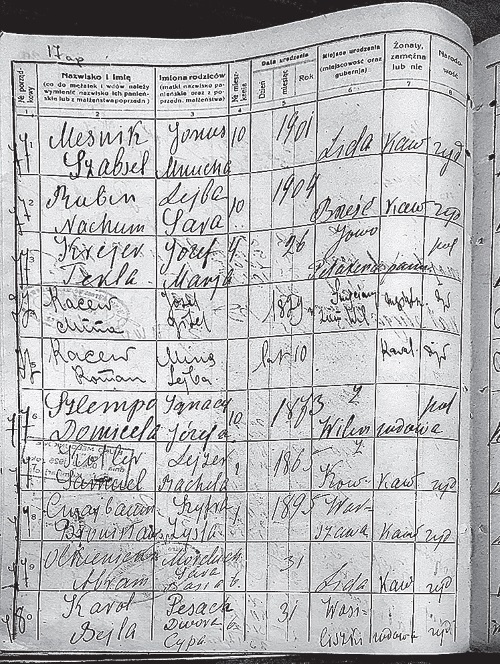

Примерно шесть десятков написанных по-польски страниц, из которых явствовало, что в этом доме жили почти триста человек, из которых две трети евреи, как свидетельствовала отметка Zyd (сокращение от Zydowski), а большинство остальных поляки (отметка Pol – то есть Polski). Помимо национальности, в списках указывались имя и фамилия жильца, имена его родителей, номер квартиры, дата и место рождения, семейное положение, вероисповедание, источники доходов, предыдущее место жительства и т. д.; все эти сведения вписаны черными чернилами или, гораздо реже, фиолетовыми – дерзкое отступление от строгого единообразия. На семнадцатом листе (сплошь черном) я нашел Мину Кацеву и ее сына Романа, – по сути, ничего удивительного, они-то действительно жили на Большой Погулянке, 16, это бесспорный, подтвержденный надежными свидетельствами факт, так что их имена с полным правом числились в списках, – и все же я с волнением рассматривал эти буквы: долго вглядывался в К, похожее на упершийся в линейку графы косой крестик с завитушкой на верхнем конце; в чуть клонящееся влево, похожее на опрокинутую скобку a; в с, почти неотличимое от каллиграфически выписанного e, и в небрежное w, простую связку двух крючков, где один норовил улизнуть, а второй его удерживал, – в общем, должен признаться: тесная стайка букв, образующих имя Kacew растрогала меня до глубины души; сейчас, вспоминая об этом смятении, я вижу его причину в том, что тогда первый раз получил самое наглядное, несомненное и неопровержимое доказательство того, что в течение нескольких лет в городе Вильно, на улице Большая Погулянка, 16, жил маленький мальчик, которому предстояло стать большим писателем.

Список жильцов дома № 16 по улице Большая Погулянка (в четвертой сверху графе имя Мины Кацевой, а под ним – ее сына Романа).

Но, кроме Кацевых, я искал другое имя, начинающееся на буквы П-е…, и мне вдруг на миг показалось, что я его нашел, вот он – Пекельный… но нет, третьей буквой оказалось “т” – Петкевич Елена (Zyd), родилась в Вильно в 1898 г., значит, знавала юного Романа, когда он был совсем ребенком, а она уже барышней, и, значит, наверняка встречалась с ним во дворе, – осенью, когда по нему гуляет ветер и скатывает и раскатывает ковровые дорожки теней; зимой, когда всё в снегу, или позднее, когда вспыхивает в жилах кровь и тает снег, касаясь воспаленных губ, а может, даже томным летом, когда ночами, под разверстой бездной звезд, губы горят бездонной жаждой, – наконец, это значит, что и ее судьба – пуля в затылок на краю свежего рва, или облако праха из фабричных труб где-нибудь в Польше, за колючей проволокой, в пустынных полях, или костер в Kлооге, и от нее осталось только имя в домовой книге с пожелтевшими страницами – Петкевич Елена, имя, которое когда-то тысячи раз произносилось, выкрикивалось и шепталось на разные лады, но больше никому и ничего не говорит, – имя, которое я здесь пишу, будто пускаю по морским волнам бутылку.

53

Итак, в списке жильцов дома номер 16 по улице Большая Погулянка в период с 1921 по 1925 год Пекельного нет. Значит ли это, что он там не жил или и вовсе его не было на свете? Возможно, но не обязательно. Да, в списках его нет, но домовая книга не всеведуща. Мало ли что бывает! Люди приезжают, уезжают, детей рожают, женятся, разводятся, женятся снова, меняют профессию, иногда – даже имя, делают фотоснимки, а потом их теряют или даже сжигают, вместе с письмами и документами. Они записывают свою жизнь, а потом сама жизнь берет и все стирает.

Я вот пишу эти строки в Париже, на улице Фонтен-о-Руа, 56, в небольшой квартирке, которую снимаю в поднаем у друга одного моего друга, который раньше, до меня, сдавал ее другому другу. Мы ударили по рукам, да и все. Мое имя не фигурирует ни в договоре аренды, ни в счетах, ни на почтовом ящике. Если через сто лет – допустим, к тому времени дом еще будет стоять – кому-нибудь вздумается узнать, кто жил здесь век назад, никакого Дезерабля он не найдет. Значит ли это, что меня не было на свете?

54

А что, если имя Пекельного нельзя найти нигде, кроме как в книге “Обещание на рассвете”? Если единственное его удостоверение – те три – всего лишь три – страницы, на которых появляется имя этого человека-мышки? И если, до того как это имя черным по белому записали на бумаге, оно мелькало в сознании сильных мира сего, оставляя беглый, мимолетный, мгновенно испаряющийся след?

Ведь это безвестное имя, знакомое только читателям “Обещания”, и вправду побывало в компании других, знаменитых, имен, в знаменитых умах. В первый раз – или один из первых – это случилось в Англии в конце войны, на базе Хартфорд-Бридж, когда ее величество королева Елизавета производила смотр эскадрильи лейтенанта Гари де Кацева.

“Королева, – пишет Гари в «Обещании», – остановилась прямо передо мной и с обворожительной улыбкой, снискавшей ей заслуженную популярность, спросила, откуда я родом. Я тактично ответил: «Из Ниццы», чтобы не путать Ее Всемилостивейшее Величество. Но вдруг… Это было сильнее меня. Будто наяву, мне представился маленький человек, который волновался и жестикулировал, топал ногой и рвал волосы из своей бороденки, тщась напомнить о себе. Я попробовал сдержаться, но слова сами собой слетели с языка, и, решившись осуществить безумную мечту человека-мышки, я громко и внятно сказал королеве: «В Вильно, в доме шестнадцать по улице Большая Погулянка, жил некий господин Пекельный…»”

Вот так негромкое имя Пекельного прозвучало в сознании королевы, вплетаясь в хор других имен: Черчилля, Шекспира, Кромвеля, Дизраэли, Виктории, – гремящих, как куранты Биг-Бена в ночи; мы не знаем, как оно подействовало на королеву: вызвало раздражение, как порой раздражало ее имя Черчилля, ослепило, как ослепительное имя Шекспира, заставило вздрогнуть, как, вероятно, имя Кромвеля, удивило, встревожило или оставило равнодушной, но все-таки, можно считать, пусть на какой-то миг, но оно посетило сознание королевы, побывало в компании знаменитостей; и точно так же чуть позже или, как знать, чуть раньше проникло в голову того, кто был для Гари воплощением Франции и кого поэтому он почитал как монарха.

55

Когда и по какому случаю де Голль впервые услыхал имя Пекельного? Когда Гари впервые произнес его перед де Голлем?

Точно не при первой их встрече в Лондоне, перед началом Большого блица, когда фрицы погрузили весь город во тьму. Стало быть, и не в смотрящем на Темзу Сент-Стивен-хаусе, и не в Карлтон-Гарденс, рядом с парком Сент-Джеймс. Тогда Гари прибыл из Гибралтара, и ему не терпелось ввязаться в драку над землей, где вальсировали Мессершмитт со Спитфайром. Но генерал был против. Ни в коем случае! Француз обязан умирать за Францию, под сине-бело-красным флагом, в составе эскадрильи с символикой Республики, пусть даже временно погребенной в Виши. Ну а пока Гари умирал со скуки и убивал время в компании таких же, как он сам, молодых летчиков, тоже прибывших с другой стороны Ла-Манша, тоже мечтавших о небе и тоже приколотых к земле, вынужденно безоружных братьев по оружию. Одни махнули сюда сразу же после обращения де Голля к нации, другие даже незадолго до него, все принесли с собой частицу Франции, все являли собой ее честь и красу, и все просили только об одной, простейшей милости: чтобы им дали умереть, здесь и теперь, в английском небе, но, если можно, перебив сначала побольше немцев. И вот Гари, уполномоченный выступить от имени всех, навытяжку стоит перед де Голлем. “Вы рветесь в бой? – сухо спросил генерал. – Что ж, пожалуйста. И главное, не забудьте умереть”. Гари, как положено, козырнул генералу и с расстроенным видом повернулся к выходу. Он уже взялся за ручку двери, как вдруг генерал, которому претила мысль, что француз может летать сам по себе, то есть на крыльях с опознавательными знаками другой страны, бросил ему вслед: “А впрочем, можете не бояться, ничего с вами не случится – ведь убивают лучших”.