Участь КПН, чьи дни были сочтены, меня ничуточки не волновала; пусть бы мятежники хоть все устои республиканского строя свергли, пусть бы гильотинировали президента у меня под окном, я бы только задернул занавески. Отныне мне было глубоко наплевать на все эти глупости. Я был Кафкой, летом 1914 года записавшим в дневник: “Германия объявила России войну. После обеда школа плавания”.

Закон в итоге был сначала утвержден, а потом отменен, и вот однажды утром гром великий грянул, баррикады разобрали, столы и стулья почистили и поставили на ноги. Занятия возобновились, но я на них больше не ходил. Вместо того чтоб слушать лекции, сидел в библиотеке, читал и писал. Тогда еще мне было невдомек, что отныне вся моя жизнь будет исчерпываться этими двумя глаголами и, более того, сольется с ними.

44

Однако вернемся к Гари. Хотя не говорил ли я и так о нем, говоря о себе? Уж я-то знал, что такое воля матери, у меня была собственная Мина Кацева, только она считала более надежным трамплином к славе не стопку романов, а диссертацию, но обе они желали одного и того же: чтобы мы, сыновья, сторицей возместили им то, чем их несправедливо обделила жизнь.

Мине одной литературы было мало: да, ее Ромушка станет одним из величайших писателей современности, но вдобавок он должен еще стать французским посланником, не больше и не меньше. Как следствие – юрфак. Несколько лет, в течение которых он прогуливал занятия и чем только не занимался: писал – и написал роман, который у него не приняли, пичкал Прустом одну молодую колбасницу, пожирал банками соленые огурцы, ел круассаны в баре “Капулад”, на углу улицы Суффло и бульвара Сен-Мишель, где нынче можно поживиться разве что скверным бургером да жареной мороженой картошкой, спал с хорошенькой шведкой, которая спала с другим, работал кем придется: гарсоном в монпарнасском ресторане, разносчиком продуктов на трехколесном велосипеде, портье в гостинице на площади Звезды, статистом в кино, мыл посуду в ресторане “Ларю” при отеле “Ритц”, сочинял рассказы для газет, которые все больше места уделяли входившему в моду бесноватому берлинскому диктатору с усами щеточкой. Гари в то время было наплевать на диктатуры, на Германию и еще больше на моду. Его прельщали море, пляж, едва одетые девушки легкого нрава и не отягощенные моралью, все это плюс жаркое южное солнце он находит в Салон-де-Провансе, куда его отправили на воинскую службу в ноябре тридцать восьмого года и откуда позже послали в Летную школу в Авор; там он, “обтянутый кожей, в летном шлеме, в перчатках, с очками на лбу”, получил путевку в небо, хотя не совсем так, как надеялся. Его эскадру отправили в Бордо-Мериньяк, где он был штурманом, пулеметчиком и бомбардиром, а потом вдруг – война! Конец учениям, курс на Англию – честь Франции спасали там.

45

Примерно в это время, незадолго до вылета в Англию, как он рассказывал в одном интервью, он прочитал “Вечера на хуторе близ Диканьки”. В этом сборнике есть повесть “Страшная месть”, герой которой, казацкий есаул Горобець, празднует свадьбу своего сына, а дело происходит в Киеве. “В старину любили хорошенько поесть, еще лучше любили попить, а еще лучше любили повеселиться”. И вот все пьют, едят и веселятся, играют музыканты, пляшут девушки, а когда приносят иконы, один казак превращается в старика. Ему кричат: “Колдун”, и вдруг, “зашипев и щелкнув, как волк, зубами, пропал чудный старик”.

Будь это любая другая книга, после такой фразы я бы тут же ее и захлопнул. “Героическое фэнтези” не в моем вкусе. Но кто я такой, чтобы швыряться Гоголем? Я стал читать дальше и не пожалел. Чуть ниже, в третьей главе, есть слова, которые напоминают мне Пекельного из “Обещания” – во всяком случае, такого, каким он представля- ется мне:

Козаку… весело, проснувшись середи ночи, взглянуть на высокое, засеянное звездами небо и вздрогнуть от ночного холода, принесшего свежесть козацким косточкам. Потягиваясь и бормоча сквозь сон, закуривает он люльку и закутывается крепче в теплый кожух.

Ну вылитый Пекельный.

46

Прошло месяца полтора, а ответа на свой запрос я так и не получил. Не сработало. Или в литовских архивах не нашлось никого “из часовых забвения, которым поручено хранить постыдную тайну и препятствовать тем, кто хочет отыскать хоть какой-нибудь след чьего-либо существования”

[22]?

Но хорошо еще, что сами-то архивы уцелели. Когда-то немцы постарались уничтожить все и сделали бы это, если бы им не помешали куда большие старания “бумажной бригады” – так называли кучку евреев из Виленского гетто, которым приказали разбирать тысячи награбленных книг и документов и сортировать по одному-единственному, доказывающему здравый смысл нацистов, признаку: те, что в красивом переплете, поедут в Берлин или Франкфурт, все остальные – в печку.

Тысячи документов были укрыты от грабителей, схоронены по чердакам и подвалам, снова собраны после войны и снова запрятаны, поскольку московский усач решил довести до конца то, что начал берлинский коллега. На этот раз спасителем стал Антанас Ульпис, библиотекарь, а полвека спустя благодаря ему архив наконец-то извлекли на свет, разобрали, расставили по полкам и забыли про него, пока однажды в результате поисков, предпринятых по инициативе Ромаса Раманаускаса, председателя Вильнюсского клуба любителей Ромена Гари, не отыскались картонные папки: в одной из них лежали бумаги, касающиеся некоего Романа Кацева, в четырех других – его матери Кацевой Мины, еще в шести – его отца Кацева Лейбы, а в двух последних – списки жильцов дома номер 16 по улице Велька Похулянка (то же, что Большая Погулянка, но по-польски).

47

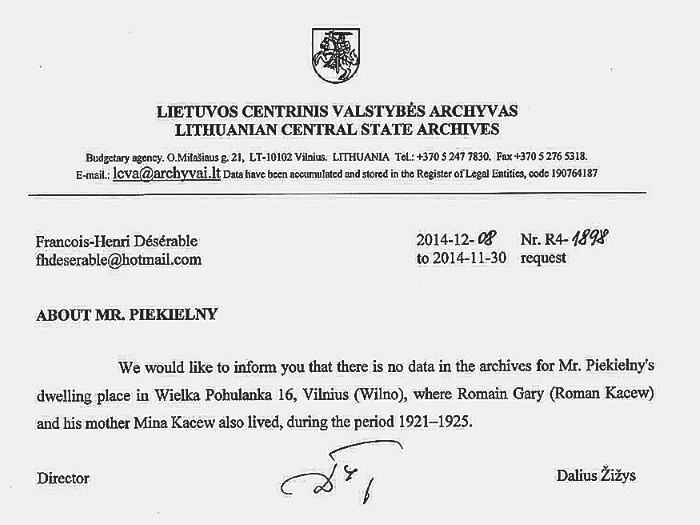

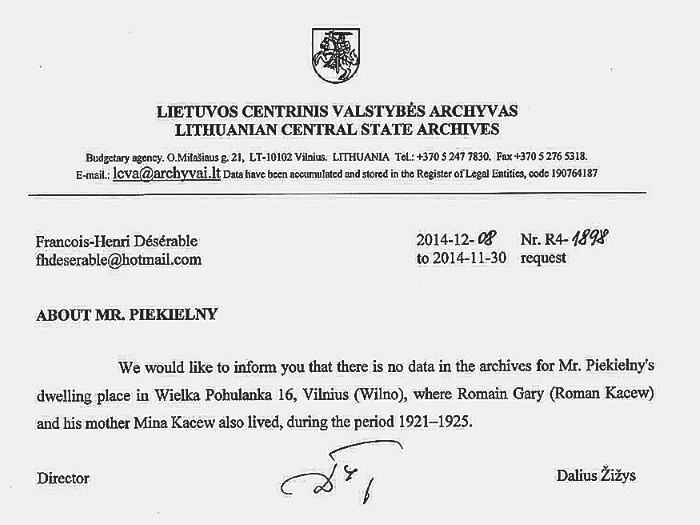

Тогда я послал электронное письмо Эльжбете Шимелевичене, работнице вильнюсского архива. Попросил ее заглянуть в эти самые списки за 1921–1925 гг. и посмотреть, упоминается ли там некий господин Пекельный? Она отозвалась, сказала, что передаст мой запрос Далюсу Жижису, директору Государственного архива. И уже неделю спустя я получил приложением к электронному письму следующий документ.

(По поводу г-на Пекельного: сообщаем Вам, что в архиве не найдено никакого упоминания о г-не Пекельном, проживавшем в Вильнюсе (Вильно) по ул. Большая Погулянка, д. 16, где в 1921–1925 гг. жил Ромен Гари (Роман Кацев) со своей матерью Миной Кацевой.)

48

В Венеции, в зале Большого Совета Palazzo Ducale, висят портреты семидесяти шести дожей – всех, кроме Марино Фальеро, – его лицо с седой бородой и крупным носом заменено черным свитком, после того как он был осужден за измену и казнен здесь же, во дворе, а также приговорен к damnatio memoriae (проклятие памяти), посмертному приговору к забвению; такое наказание применялось в Древнем Риме и состояло в том, чтобы любыми средствами уничтожить задним числом все следы существования преступника.

Я уж подумал, не приговорен ли и Пекельный, хоть он, судя по всему, не был ни дожем, ни императором, к такому же damnatio memoriae. Архивы уцелели – ради этого люди рисковали своей жизнью, – но его имя пропало, вернее, осталось только на страницах книги Гари, как будто с любых других страниц его целенаправленно стирала беспощадная резинка.