В одном из этих жилых автомобилей проводил отпуск со своими родителями Халиль. Халиль был марокканцем, но жил во Франции. Ему исполнилось семнадцать лет, он был очень высокий, и на зубах он носил брекеты. Когда я влюбилась в него, то по этому поводу у меня возникли некоторые сомнения. Дело в том, что я планировала так: этим летом меня обязательно должны поцеловать. В конце концов, мне уже было шестнадцать лет. Но как это произойдет, если у него во рту полно проволоки?

Как потом оказалось, мои тревоги были напрасными. Проволока во рту вообще нам не мешала, когда вечером, тесно прижавшись друг к другу, мы сидели на пляже и смотрели, как огромный красный диск солнца тонет в море. Халиль держал меня за руку, и я была уверена, что это сейчас случится. Но как?

Я уже стала подумывать, что же мне предпринять, чтобы он наконец меня поцеловал. Но Халиль просто уложил меня на спину, наклонился надо мной, чуть-чуть открыл свой рот и прижал свои большие мягкие губы к моим. У меня перехватило дух, и я быстренько закрыла глаза. А затем я почувствовала что-то мягкое и влажное между моими зубами, такое же теплое и влажное, как песок под моей спиной.

Поначалу это было довольно жутко — ощущать язык чужого человека в своем собственном рту, но это было и чудесно. Какое-то время я пыталась подавлять свои чувства, чтобы не разрушить очарование этого момента, но затем мне все же пришлось вздохнуть. В животе я ощущала безумную щекотку, и во рту тоже, потому что Халиль сейчас вовсю орудовал там языком.

Я открыла глаза и посмотрела поверх его головы на небо, которое уже стало темным. На небе было больше звезд, чем я когда-либо видела. Я подозреваю, что видела даже такие звезды, которых вообще не существует.

Мне показалось, что Халиль целовался довольно умело, чувствовалась тренировка. По крайней мере то, что он делал, было очень приятно. Я лишь боялась, что от наслаждения потеряю сознание.

Но затем я поцеловала его в ответ — сначала осторожно, потом не очень осторожно, а в конце концов я вообще забыла об осторожности и даже не потеряла при этом сознания.

С этого вечера мы регулярно целовались, в то время как звезды на небосклоне светили так ярко, как никогда раньше, и однажды Халиль коснулся моей груди. Это было тогда, когда лето уже заканчивалось и ему нужно было возвращаться во Францию.

— Я хочу взять твою фотографию с собой, моя любимая Уарда, — сказал Халиль, — чтобы я всегда мог видеть тебя. Иначе у меня разорвется сердце.

— У меня нет ни одной фотографии, — сказала я, — однако, если ты хочешь, я поеду завтра в Агадир и сфотографируюсь.

На следующий день я села в автобус, поехала в город, пошла к фотографу, подождала, пока фотографии проявятся, и отправилась обратно в Тамрхах. Я бегом промчалась через пляж к жилым машинам, но Халиля там уже не было, он уехал.

С тех пор я никогда больше не видела его.

Разочарование в Сафи

Между тем отца перевели в тюрьму в Сафи — ужасный город на побережье, на полпути между Агадиром и Касабланкой. Всего лишь два раза в жизни мне пришлось побывать там и каждый раз по одной причине — чтобы проведать отца в тюрьме. Может быть, из-за этого у меня был настолько затуманен взор, что я не видела никаких красот этого города, если даже они и существовали в действительности.

Дедушка был так занят, проигрывая свое огромное состояние в карты и тратя его на пребывание в подозрительных апартаментах вместе с готовыми на все молодыми людьми, доставлявшими ему всяческие удовольствия, что ему было не до забот о своих внуках.

Я и до сих пор обижаюсь на него за это. Дед прекрасно знал, как нам живется с его сыном Хасаном и в какой нищете мы все пребываем, но его это абсолютно не волновало. Дед был или очень глупым человеком, или ярко выраженным эгоистом. Раз в году он отмечал вместе с нами Ейд аль-Адха, большой жертвенный праздник, и резал овцу. В конце концов, он по профессии был мясником. Но ничего больше он для нас не делал.

Что касается меня, то, как мне кажется, мы могли бы спокойно обойтись без этого. Дело в том, что моей обязанностью было вытирать кровь во дворе после праздника. Кровь, липкая и вонючая, приставала к каждому камню, а мне при этом становилось по-настоящему тошно. К счастью, король иногда издавал указ, повелевающий отказаться от приношения жертв — наверное, по экономическим причинам или же потому, что в том году овцы дали мало приплода. Мне было все равно, по каким причинам выходил указ, однако меня он освобождал от необходимости отскребать кровь и вытирать лицо внутренней стороной шкуры — противной и липкой. Дядя Хасан настаивал на этом ритуале, потому что это якобы является хорошим средством от угрей и отлично очищает кожу.

Лишь когда мне исполнилось пятнадцать лет, дедушка, казалось, вспомнил, что мы существуем. Он подарил Джаберу и мне поездку в Сафи, к нашему отцу.

Эта поездка на север страны закончилась сплошным фиаско. На большой дороге за нашим домом мы с дедом сели в автобус, отправлявшийся в Сафи. Стояла зима, и дед был, как обычно, одет в черную джеллабу из толстой шерстяной материи с нашитыми на нее полосками из тонкой ткани. На голове его, выбритой по обычаю берберов, красовалась тагиджа, небольшое белое кепи. Он носил на ремне через плечо плоскую коричневую кожаную сумку со своими документами и деньгами, пряча ее под джеллабой. Марракешцы — арабы, живущие в королевском городе Марракеш, — всегда носят сумки поверх джеллабы. Они показывают, что у них есть. Мы же, берберы, наоборот, в этом отношении похожи на швабов, с которыми я познакомилась только в Германии: мы прячем наше богатство, наше образование, наш ум и нашу гордость.

Между тем серьезные ученые утверждают, что берберы, возможно, являются потомками германцев, которые во время великого переселения народов прошли через Италию до Северной Африки. Я не знаю, правда ли это, но когда я сравниваю берберов и швабов, то мне это кажется весьма вероятным.

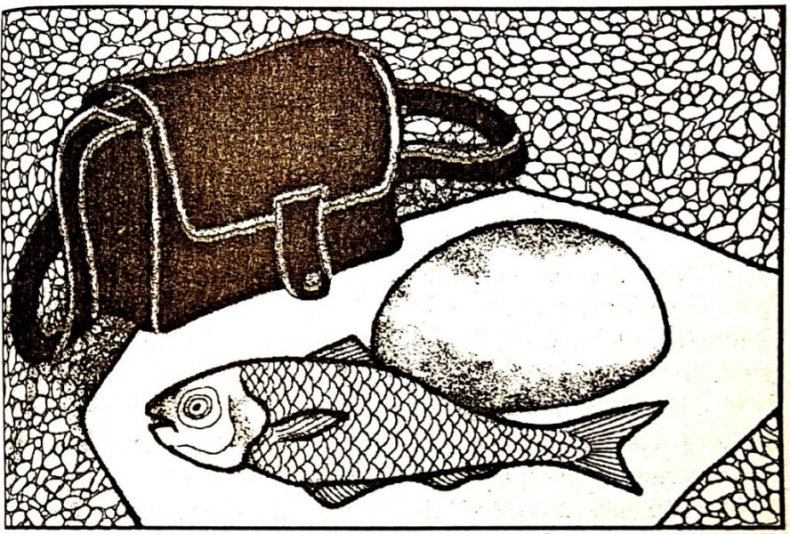

Автобус выехал из Агадира перед рассветом, так что уже в десять часов утра мы были в Сафи. Мы поспешили к тюрьме, окруженной высокой неприступной стеной. Возле входа уже толпились родственники заключенных, ждущие, когда их пропустят внутрь. У деда с собой была пластиковая сумка со свежим хлебом и жареной рыбой для отца, но мы не смогли передать то, что привезли с собой. Тюрьма была закрыта.

— Приходите завтра, — сказали надзиратели.

Дед очень сильно возмутился.

— У меня с собой рыба для моего сына, — кричал он и настойчиво тряс рыбой, — и хлеб! Это же все испортится!

Однако надзиратели не позволили уговорить себя, поэтому мы пошли на пляж и съели все сами. После этого дед разыскал дешевую гостиницу. Она была настолько дешевой, что там даже не было кроватей. Мы спали прямо на полу. Но зато в комнате был туалет.