Помог Пёрл-Харбор. Рузвельт с американской армией так же бездарно прозевали внезапную атаку японцев, как Сталин с советской армией — удар немцев. Воевать США не умели и поплатились за это десятками тысяч жизней, потерянных в один лишь день. Но в политике Рузвельт мог дать сто очков вперед и Гитлеру, и окружению императора Хирохито. Война была объявлена, и тут же в конгресс отправился проект самого большого в мировой истории оборонного бюджета.

С этого момента победа становилась делом техники. С экономической мощью США не мог поспорить никто в мире. Немцы и японцы продолжали бить как англичан, так и американцев, но это была уже пиррова победа. При всем искусстве немецких подводников и японских летчиков они могли уничтожить лишь небольшую долю американской военной техники, регулярно воссоздаваемой лучшей в мире промышленностью. На месте одной отрубленной головы у западной демократии тут же вырастало две. К концу войны американцы в каждом сражении имели многократное превосходство в силах и средствах.

Наступило время, когда Рузвельт буквально расцвел. Он не только был триумфатором. Он занимался именно тем делом, к которому готовил себя всю жизнь, — перекраивал мир на американский лад. Для этого были хороши все средства, и коли уж сотни тысяч американцев отдавали жизни ради торжества новой геополитики, считаться с другими народами тем более не имело смысла. Никаких идейных и моральных принципов не существовало… кроме одного — национальных интересов США.

В Тегеране Рузвельт задался целью приручить Сталина и ради этого начал беззастенчиво манипулировать Черчиллем, доводя порой несчастного английского романтика, искренне ненавидевшего коммунизм, чуть ли не до слез.

Но что там Черчилль! Рузвельт уже готовился к тому, чтобы манипулировать всем послевоенным миром. В его голове старые государства аннулировались, новые создавались.

Германия разделялась на несколько малых государств так, как будто бы единая страна была порождением Гитлера, а не следствием объективных интеграционных процессов, завершившихся еще в XIX веке. Восточная Пруссия отходила к Польше. Прибалтика при этом охотно оставлялась Сталину, благо СССР занимал важное место в планах послевоенного устройства мира. Но главным порождением рузвельтовского геополитического гения оказалось никогда в истории не существовавшее государство Валлония, которое должно было стать буфером между Германией и Францией, причем по большей части за счет территорий, принадлежавших не первой, а второй. Неудивительно, что крутой генерал Шарль де Голль порядком недолюбливал как этого заокеанского умника, так в общем-то и саму его державу.

Контроль за послевоенным миром отводился по Рузвельту четырем «полицейским» — США, СССР, Великобритании и Китаю. На демократию во вверенных полицейскому присмотру государствах особых надежд не возлагалось: стал агрессором — тебя сразу бомбой по кумполу. Хиросима и Нагасаки случились уже при Трумэне, но подготовлены они были именно Рузвельтом.

И еще три важнейших события, завершивших становление нового мира, произошло после его смерти: создание НАТО, в котором европейские армии были фактически поставлены под американское руководство; план Маршалла, представлявший собой восстановление Старого Света на деньги Нового; Суэцкий кризис, когда Великобритания и Франция впервые послушно развернули на 180 градусов свою внешнюю политику после того, как Вашингтон всего лишь погрозил пальцем.

Сам Рузвельт не дожил до начала послевоенного мира, который так хотел обустроить, буквально три недели. Наверное, в этом втором ударе судьбы тоже был, как и в первом, свой великий смысл. Он создал новый мир и должен был его покинуть, даже не увидев, потому что плод этих трудов оказался гораздо сложнее, тоньше, многограннее, чем представлялось великому создателю.

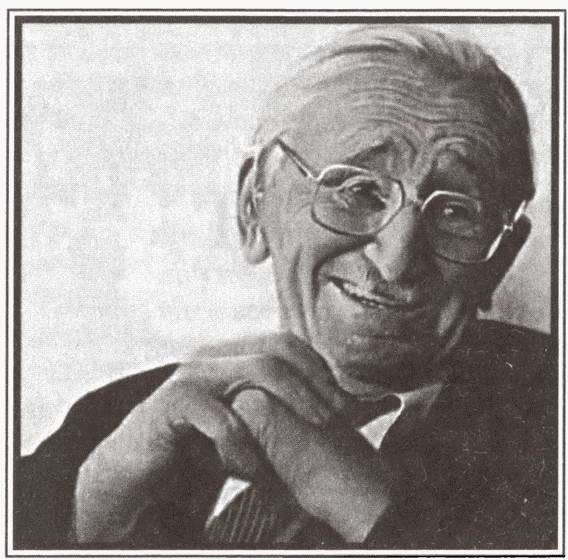

ФРИДРИХ ФОН ХАЙЕК.

УВИДЕТЬ СВОБОДУ И УМЕРЕТЬ

В XX веке надо было жить долго. Профессору Хайеку перевалило уже за 90, когда стало ясно, что его идеи все-таки победили. В январе 1992 г. рынок восторжествовал даже в России. В марте того же года Хайека не стало.

Динозавр либеральной эпохи

К началу 60-х гг. в интеллектуальных кругах всего мира социализм утвердился прочно и, как тогда казалось, окончательно. Конечно, не все разделяли крайности, предлагавшиеся советской моделью, но в целом идеи государственного регулирования экономики, перераспределения богатств и ограничения частной собственности практически не подвергались никакому сомнению.

Интеллектуалы Европы и Америки в этом плане не сильно отличались друг от друга. Тот, кто стеснялся называть себя социалистом, прибегал к использованию термина «кейнсианство», не слишком задумываясь о том, какое вся эта вакханалия этатизма имеет отношение к самому Кейнсу Даже Ричард Никсон — консервативный президент страны, являвшейся вроде бы оплотом свободного мира, не постеснялся признать: все мы теперь кейнсианцы.

В этой ситуации старый австрийский профессор Фридрих Август фон Хайек, разменявший уже седьмой десяток лет и не перестававший твердить немногим оставшимся у него слушателям о преимуществах либерализма, казался просто каким-то удивительным динозавром, чудом пережившим XIX столетие.

Хайек оставался по западным меркам сравнительно бедным человеком. Он не имел постоянного места жительства и вынужден был кочевать из одного университета в другой, разыскивая ту аудиторию, в которой могли бы еще быть востребованы его «поросшие мхом» радей. А самое главное — старик постепенно впадал в глубокую депрессию, которая, казалось, ставила крест на всей его научной карьере, да и на жизни как таковой.

Вена: профессорская династия

А началась эта жизнь в 1899 г. в Вене. Хайек родился в профессорской семье. Профессорами были отец и дед по материнской линии. Профессорами стали и оба его младших брата.

Фридрих с детства рассматривал профессорскую должность как цель своей будущей карьеры, причем не только из-за семейной традиции. Его отец — врач по специальности — не мог оставить медицинскую практику и всю жизнь лишь мечтал о постоянной университетской ставке. Вследствие этого для Хайека нереализованная мечта отца стала истинным ориентиром.

И действительно, он стал профессором до мозга костей. В отличие от Джона Мейнарда Кейнса — его старшего друга и одновременно главного научного оппонента — Хайек не занимался ни бизнесом, ни политикой, ни журналистикой, ни азартными играми. Круг его увлечений был крайне узок. Он читал лекции, писал книгу за книгой и заполнял остававшееся от этой однообразной деятельности время лишь альпинизмом и лыжными прогулками. В родных Альпах, на свежем воздухе ему хорошо думалось о свободе.

Наука заполнила всю его жизнь. Но прежде чем уйти в науку, Хайек успел повоевать на фронтах Первой мировой. Война обошлась с ним мягче, чем, скажем, с Людвигом Эрхардом, вернувшимся с фронта инвалидом, но в то же время именно она определила желание изучать устройство общества.