Как бы в подтверждение этого Денис Алексеевич в окне грустно покачал головой.

— Савва, тебе надо было стать писателем!

— О, если бы я умел писать. Я где-то слышал, что писатели очень много едят и часто ходят в туалет.

— Почему?

— Вдохновение ускоряет метаболизм.

— Наверное.

— Вот была бы жизнь. Я бы писал роман, а ты бы лежала на подоконнике и молча гордилась возлюбленным.

— Да, я бы лежала на подоконнике и молча гордилась возлюбленным. Хотя почему молча? Нет, не молча. Я бы кричала об этом в оконную щель, сквозь сетку от насекомых! Я выстукивала бы о батарею «Мой Савва лучший писатель в мире вскл Сейчас же бегите в книжный и покупайте его новую книгу вскл».

— Но тебе для этого придется пойти на курсы телеграфисток.

— Да, мне для этого придется пойти на курсы телеграфисток. Ничего, ты разбогатеешь, дашь мне деньжат, и я пойду на курсы.

— Прекрасная мысль.

Однажды, обследуя подвал особняка, я учуял запах непеталактона. Грета спросила, что это за дивный аромат. Я рассказал ей все, что знал об этом препарате. Грета очень заинтересовалась, и скоро мы набрели на ящик с медикаментами. Среди них я отыскал пузырьки с зубными каплями. Срок их годности давным-давно истек, но оттого эффект был еще более непредсказуем. Я предложил Грете попробовать.

— Это не опасно?

— В малых дозах — нет.

— А ты хороший дозировщик?

— Лучший в округе.

— Только чуть-чуть.

— Совсем немножко. Но, главное, надо думать только о хорошем, тогда станет еще лучше. Следовательно, если думать о плохом, эффект будет обратным.

— Я всегда думаю только о тебе, так что сейчас мы и проверим, какой ты на самом деле.

Я облизал резиновую шляпку и скинул ее когтем. Жидкость разлилась по полу. Она благоухала и искрилась. Судя по терпкому запаху, нам хватило бы всего пары ингаляций, но Грета захотела принять капли внутрь. Она провела по лужице языком. Я сделал то же самое. И покуда препарат не начал свое действие, пока, так сказать, мистерия не разыгралась, мы решили прогуляться вниз по Яузе, к «Иллюзиону».

Погода была сухая и холодная. Деревья стояли голыми. Высокий мостик двоился в реке, машины в пробке недовольно бурчали, предвечерний город звенел и гудел.

— Тебя торкает? — спросил я Грету.

— Нет. Наверное, капли уже утратили свои свойства.

— Ну и ладно. Мне и без них с тобой хорошо.

— Мне тоже с тобой хорошо.

— Слышишь?

— Это флейта?

— Да. Еще кто-то в барабан стучит.

— И совсем рядом.

Музыка нарастала, и вдруг прямо из-под земли перед нами возник странный мужчина в распахнутом красном халате. Он был сильно пьян, и его огромный живот накрывал собою подробность, которую нам совсем не хотелось бы видеть. Он бодро маршировал, высоко поднимая колени. В руках он вертел палку, как заправский тамбурмажор, и раздувал щеки в такт музыке. Следом за ним из-под земли вышел целый отряд солдат в старинных камзолах, треуголках и сапогах с громадными раструбами. Собственно, это были военные музыканты. Кто-то играл на флейте, кто-то выбивал дробь. Странно было, что вместо рук и лиц у них была пустота. Амуниция, мундиры и черные парики были надеты на призраки.

— Вот это да, — воскликнула Грета. — Ай да капли!

Музыканты под предводительством странного капельмейстера промаршировали мимо, а Грета изображала исполненную чувств горожанку. Она махала им лапой и утирала слезу.

— Возвращайтесь, соколики! И что бы там ни было, куда бы война-злодейка вас ни забросила, помните: «Пуля — дура! Штык — молодец!» — напутствовала Грета призрачный полк, в то время как он удалялся за излучину реки. — Мне нравится твой наколопет.

— Непеталактон.

— У меня все внутри как-то ерзает. Хочется снять шкуру, мне кажется, там скрывается совсем другая я.

Все вокруг как будто удвоилось, потом утроилось, а потом и удесятерилось. Мы с Гретой размножились, и покуда хватало глаз, наши двойники уходили вдаль сквозь бесчисленные анфилады, как если бы приставить два зеркала друг к другу. От усов во все стороны исходили лучи. Мы плескались в бирюзовой пыли. Мы как будто вспоминали все, что будет, и мечтали обо всем, что было. На Солянке у чайного дома Расторгуевых мы смотрели, как сердца атлантов внутри их мраморных торсов переливаются всеми цветами радуги. Потом мы быстро бежали вниз к Ильинке. На здании Северного страхового общества уже зажегся желтый циферблат, но закат был еще далеко. На Биржевой площади мы устроили уличный театр. Я комически приседал перед Гретой, вытягивал носок и трижды касался земли, приглашая ее на котильон. Грета в ответ кокетливо прижимала запястье к морде и взбивала невидимые буфы. Я делал руками жесты, изображая преувеличенную угодливость. Мы играли в каких-то персонажей и умирали со смеху от самих себя. Мы кувыркались по площади и ловили крошечных лисиц, порхающих вокруг на пестрых крыльях бабочки. Китайские туристы снимали нас на камеру. Кто-то крикнул: «Вадь, Вадь, смари, коты сдурели!»

Темнело. Небо орошали всполохи зарниц. Пролетали кометы с пышными хвостами, перешептывались звезды. Люди вытекали из офисов и подземных переходов. Вот они заполняют автобусы и магазины. Рассеиваются по бульварам, проспектам и переулкам. Держат у лица маленькие источники света. Бережно их несут. Подносят к уху и слушают, как морскую раковину. А там тихий, мягкий гул. Гул немоты, гул глухоты и беспамятства…

Я шел по мокрой улице, милая шла рядом. Я смотрел на нее. Мое ради чего. По всему телу переливался восторг. Я мог управлять им, посылать от одной части тела к другой, как атлет в цирке, который перекатывает через себя металлический шар, от носа до кончика хвоста через позвоночник от передней левой лапы к правому уху и обратно, от груди к животу. Я касался Греты, и ток передавался ей. Мне казалось, что наша любовь на время стала видима и осязаема. Наш центр был везде, а окружность нигде

[28].

Весь следующий день мы пролежали обнявшись. Отходняк был чудовищным, и мы пообещали друг другу, что с каплями больше не связываемся.

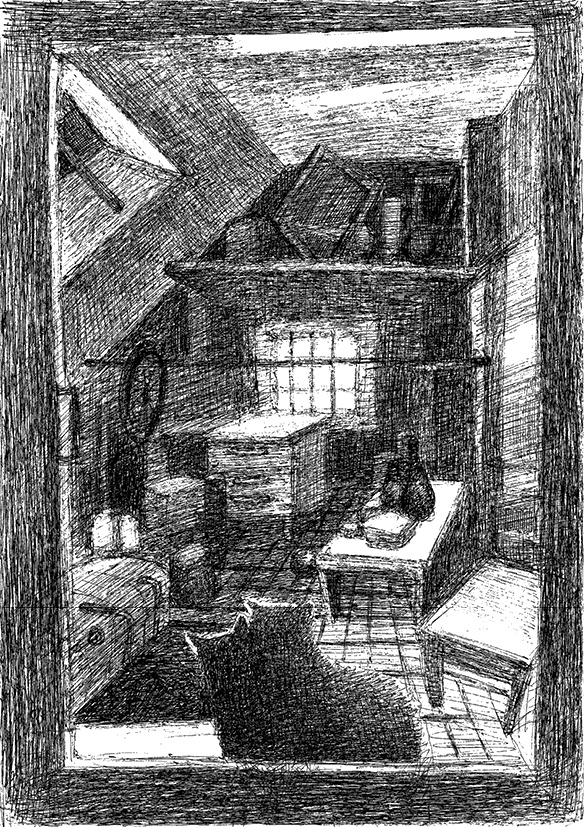

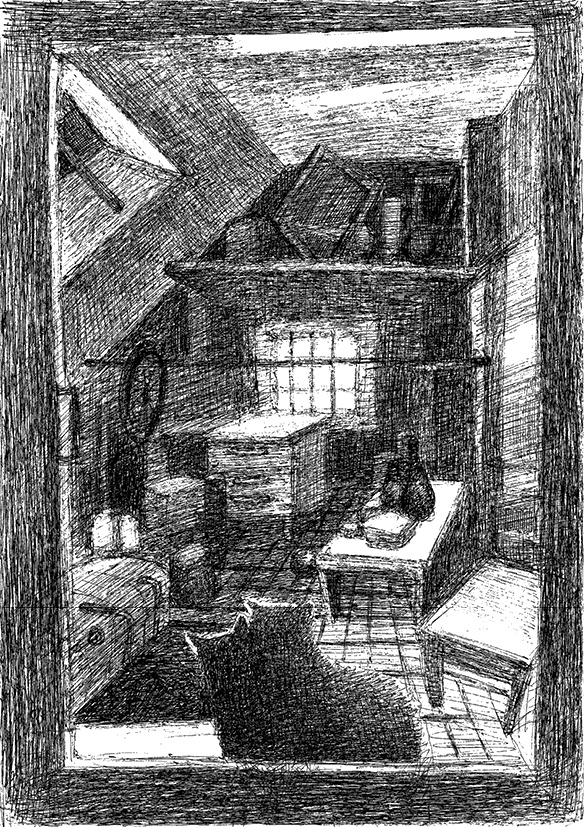

До первых настоящих холодов мы прожили в особняке. Но сквозняки становились все более жестокими. Снег свободно залетал в наш чердак через незастекленное окошко. С пропитанием дела тоже обстояли неважно. Иногда мы целыми днями ничего не ели. И хотя Грета ни на что не жаловалась, я все яснее понимал, что нам надо искать себе новое жилье. У меня совершенно не было идей, куда мы можем отправиться отсюда. Рассчитывать на стиральную машину тети Мадлен я не мог, да и не хотел. Даже если бы стиралка и была свободна, никаких магазинов вокруг шлюза не было — вопрос еды встал бы еще острее. И потом, смотритель, который прикармливал тетю, наверняка успел смениться. Полагаться на внезапное котолюбие нового смотрителя у меня не было никаких оснований. Но и в сад Баумана, и тем более в Елоховское подворье я возвращаться не собирался. Разумеется, о воссоединении с моими киргизскими друзьями я также не думал всерьез.