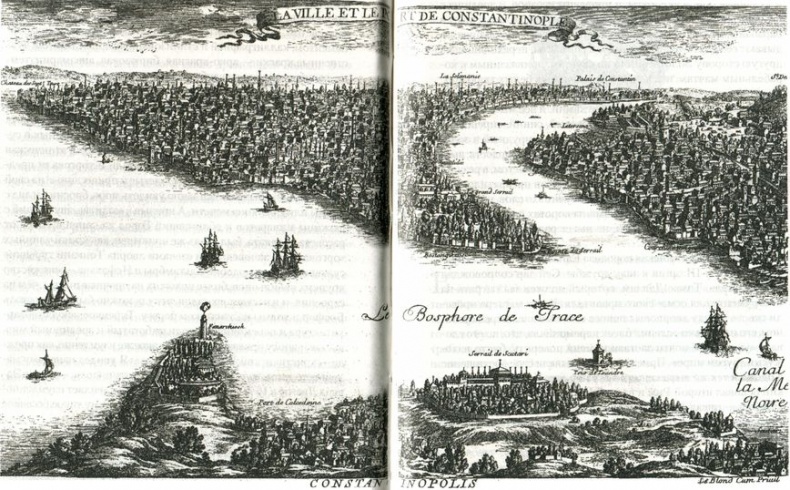

Константинополь снова торговал товарами со всего мира в запутанных проходах крытого базара и египетского рынка. Он вновь начал притягивать к себе караваны верблюдов и кораблей изо всех важных пунктов Леванта, но моряки, приближавшиеся к нему со стороны Мраморного моря, видели на горизонте новые силуэты. Бок о бок с Айя София на холмах теснились здания мечетей под серыми свинцовыми крышами. Белые минареты с желобками не тоньше иголки и не толще карандаша, опоясанные изящными узорчатыми балконами, образовывали контуры Города. Блестящие архитекторы — строители мечетей — создали под вознесшимися ввысь куполами абстрактное и вневременное пространство: внутри все озарялось мягким светом, было покрыто замысловатым геометрическим орнаментом, каллиграфией и стилизованными цветами, чьи чувственные краски — ярко-красная, бирюзовая, аквамарин, темно-голубая, словно из глубин моря, — порождали впечатление огромного сада наслаждений, обещанного Кораном.

Османская каллиграфия.

Жизнь османского Стамбула давала богатую пищу для зрения и слуха — это был город деревянных домов и кипарисовых деревьев, изящных надгробий и крытых рынков, шумных и суетливых мастерских, где каждое ремесло и каждая этническая группа имели свой квартал и где работали и торговали представители всех народов Леванта, одетые и причесанные на свой лад, где можно было неожиданно увидеть море, бросив взгляд с улицы или с балкона мечети. А призыв к молитве, звучавший с дюжины минаретов и облетавший Город из конца в конец от рассвета до заката, был столь же привычен, как крики уличных торговцев. За заповедными стенами дворца Топкапи турецкие султаны создали подобие Альгамбры и Исфахана — множество хрупких павильонов, более похожих на прочные шатры, чем на строения, и изысканных садов, откуда можно было обозревать Босфор и холмы на азиатском берегу. Турецкое искусство, архитектура и церемониал породили богатый и зрелищный мир, вызывавший у приезжих с Запада такое же изумление, как прежде — христианский Константинополь. «Я увидел панораму маленького мира, великого города Константинополя, — писал Эдвард Лизгоу в 1640 году, — который столь ослепляет изумленного зрителя… поскольку теперь мир придает ему такое большое значение, что вся Земля не может сравниться с ним».

Нигде ощущение от османского Стамбула не передано ярче, нежели в бесконечных сериях миниатюр, где изображено празднование султанами их триумфов. Радостный мир простых цветов, образцово плоский и лишенный перспективы, напоминает декор на изразцах или одежде. Здесь мы видим дворцовые церемонии и пиры, сражения и осады, отсечение голов, процессии и празднества, шатры и знамена, фонтаны и дворцы, тщательно отделанные кафтаны и оружие, а также прекрасных коней. Это мир, влюбленный в ритуалы, шумный и светлый. Тут и кулачные бои, и акробаты, и продавцы кебабов, и зрелища с фейерверком, и крепко сбитые отряды янычар, которые бьют в барабаны, трубят в рога и, отливая красным, беззвучно прокладывают себе путь через страницу, и гимнасты, переходящие на другую сторону Золотого Рога по канатам, привязанным к корабельным мачтам, и эскадроны всадников в белых тюрбанах, проезжающие мимо искусно разукрашенных палаток, и карты Города, яркие, словно драгоценные камни, и все мыслимое богатство цветов: ярко-красный, оранжевый, синий, сиреневый, лимонный, каштановый, серый, розовый, изумрудный и золотой. Казалось, мир миниатюр выражает радость и гордость, вызванные успехами турок, умопомрачительным взлетом, в результате которого обычное племя за два столетия превратилось во властелина империи. Казалось в нем звучит эхо слов, начертанных некогда турками-сельджуками на воротах священного города Конья: «То, что я создал, не имеет равного себе во всем мире».

Новый горизонт: вид мусульманского города с моря.

В 1599 году английская королева Елизавета отправила султану Мехмеду III орган в знак дружбы. Сей дар сопровождал его создатель, Томас Дэллам, который должен был играть на инструменте для османского правителя. Когда мастера провели сквозь череду дворцовых покоев и он оказался перед султаном, его настолько ослепил блеск церемониала, что, по его словам, «увиденное почти заставило меня поверить, будто нахожусь в другом мире». Приезжие высказывали свое восхищение в одних и тех же выражениях с тех пор, как Константин Великий основал второй Рим и второй Иерусалим в IV веке. «Мне кажется, — писал француз Пьер Жилль в XVI веке, — если другие города смертны, то этот будет существовать до тех пор, пока есть люди на Земле».

Эпилог

Места упокоения

Это счастье для христиан и всей Италии, что смерть остановила жестокого и неукротимого варвара.

Джованни Сагредо, венецианский аристократ, XVII век

Весной 1481 года султанские бунчуки были вывешены на анатолийском побережье от самого моря до Города, символизируя тем самым, что местом проведения военных кампаний текущего года будет Азия. Секретность, соблюдавшаяся Мехмедом, требовала, чтобы никто, даже главные министры, не знали его истинных целей. Все указывало на близящуюся войну против враждебной Турции мусульманской династии египетских мамлюков.

За сорок лет султан немало потрудился над созданием мировой империи, лично занимаясь делами государства: назначая и карая министров, взимая налоги, отстраивая Стамбул, насильно переселяя массы людей, реорганизуя экономику, заключая договоры, насылая ужасную смерть на непокорные народы, даруя свободу вероисповедания, отправляя (или даже возглавляя) армии год за годом в походы на восток и на запад. Ему исполнилось сорок девять лет, здоровье его сдавало. Время и потворство собственным слабостям делали свое дело. Согласно нелестным отзывам современников, он был полным и грузным, с «толстой короткой шеей, болезненным цветом лица, весьма широкими плечами и громким голосом». Мехмед, собиравший прозвища, словно медали за кампании: «Гроза войны», «Могучий победоносный владыка земли и моря», «Повелитель ромеев и всей Земли», «Завоеватель мира», временами с трудом мог ходить. Страдая от подагры и нездоровой полноты, он скрылся от людских глаз во дворце Топкапи. Человек, называемый Западом «кровопийцей» и «вторым Нероном», приобрел весьма гротескный вид. Французский дипломат Филипп де Коммин утверждал, будто «слышал от тех, кто видел его, он [Мехмед] страдал распуханием ног. Случалось это с ним в начале лета; тогда ноги его увеличивались до размеров человеческого тела, от чего не было никакого средства, но затем это проходило». За стенами дворца Мехмед позволял себе занятия, не подходящие для тирана — садоводство и ремесла; художник Джентиле Беллини, недавно приглашенный из Венеции, создавал для него непристойные фрески. Знаменитый портрет Мехмеда работы Беллини, обрамленный золотой аркой и увенчанный императорскими коронами, позволяет понять некоторые черты неуемной натуры великого турка: Завоеватель мира до последнего дня оставался человеком переменчивым, суеверным и беспокойным.