– Иногда – да, – призналась я.

– Понятно. Скажите, я могу еще раз взглянуть на ваш шрам?

– Да, но это не самое лучшее зрелище.

– Это уже мне решать. Подойдите ко мне, пожалуйста.

Приблизившись к креслу, в котором он сидел, я почувствовала, как от волнения подгибаются колени.

– Под халатом что-то есть?

– Белье, – улыбнулась я, чувствуя, как на лбу появилась испарина.

– Хорошо. То есть вообще-то это плохо, но в нашем случае хорошо.

Аккуратным движением Дженнаро ослабил невесомый пояс и, запустив под халат руки, обнажил участок кожи, под которым в глубине организма прячется печень. Казалось, что в тот момент для него ничего не существовало: ни заката парижского солнца, ни этой террасы, ни мира вокруг. Он, как завороженный, неотрывно смотрел на сантиметры зарубцевавшейся ткани, легонько повторяя пальцами траекторию движений острого скальпеля и касаясь оставленных металлическими скобами следов.

– Я вас смущаю? – еле слышно произнес он.

– Нет, просто…

– Просто что?

– Мне нравится, когда вы так делаете.

– А так? – Его губы начали прогулку по четким линиям шрама, не выходя за пределы «мерсовского» значка.

– А так…

Я пыталась создать иллюзию ровного дыхания, но из груди вырвался легкий стон.

– Мадемуазель, – Дженнаро резко оторвался от своего увлекательного занятия, запахивая мой халат. – Никогда и никому не позволяйте вас смущать. Представьте, что у вас на животе картина Пикассо. Все хотят ее увидеть и обсудить. Но поймут и оценят только избранные. Ясно?

– Да…

– Прекрасно. А теперь предлагаю хоть немного поспать. Конечно, если мы хотим попасть в ваш любимый д’Орсэ и заехать в пару магазинов перед вылетом в Лиссабон.

– Откуда вы знали, что д’Орсэ – мой любимый музей?

– Просто предположил. У вас хороший вкус.

– А какой парижский музей предпочитаете вы?

– Современного искусства, – его смех прозвучал как-то странно.

– А можно еще один вопрос?

– Один.

– Я могу поспать сегодня с вами? Просто поспать…

Идиотизм собственного предложения удивил даже меня.

– Мадемуазель, давайте не будем тренировать мою силу воли, – Дженнаро шутливо подталкивал меня к выходу.

– В таком случае, прежде чем пожелать вам спокойной ночи… – Повернувшись к нему лицом, я сделала вид, что хочу проститься с ним в свойственной португальцам манере, но вместо того, чтобы поцеловать в обе щеки, коснулась губами его шрама. – Если я спрошу, откуда он, вы соврете или скажете правду?

– Я скажу правду: для того, чтобы я вам не врал, мы пропустим этот вопрос. И не забудьте Мопассана. – Он протянул мне книгу.

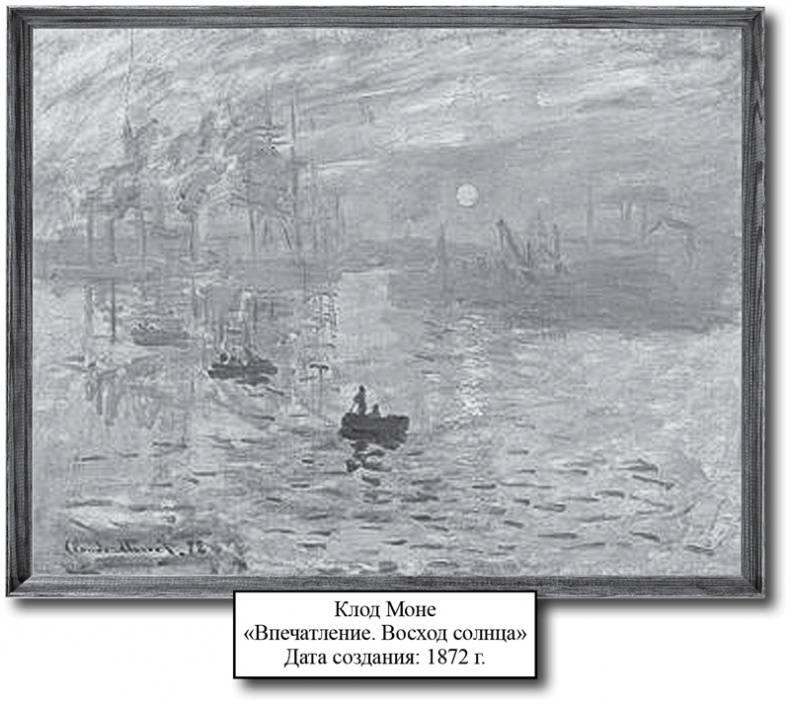

Так и закончилась парижская глава нашей своеобразной, висящей на волоске дружбы. Она закончилась моим открывшимся сердцем и его закрытыми картами. Когда, пристегнув ремень безопасности, я засыпала в самолете, прислонив лицо к иллюминатору, в памяти одна за другой всплывали увиденные в д’Орсэ работы импрессионистов. Я могла раствориться в настоящем, не задавать вопросов и думать о скорой встрече с Мадейрой, но одна мысль напрочь отказывалась оставить меня в покое: какие приятельские отношения могли связывать сидящего рядом со мной человека с Вольфгангом Вельтракки? Человека, которому я готова была простить любую ложь.

Великие фальсификаторы

Украдена из парижского музея Мармоттан в 1985 году. Вооруженное ограбление.

Текущий статус: найдена на Корсике и возвращена музею в 1991 году.

Самолеты всегда действовали на меня как снотворное в сочетании с тихой, нежно пропетой колыбельной. Пожалуй, это была не самая удачная аналогия, потому что снотворное производит на мой организм весьма странный эффект, открывая феноменальные способности одурманенного человека. Однажды немецкие врачи решили угостить меня усыпляющей таблеткой, чтобы лишний раз не вводить морфин, который, надо отдать должное, уносит тебя в неземное королевство и убивает послеоперационную боль. Да и любую боль в принципе. Таблетка сотворила чудо: поспав два часа, я бодро вскочила с модерновой больничной кроватки и пошла собирать вещи. Скобы в животе и пять-шесть выпирающих из тела трубок меня совершенно не беспокоили, потому что мозг и сердце в один голос твердили: «Домой. Я хочу домой. Бери зубную щетку и на выход». После незначительной шалости, о которой я даже не вспомнила, добрые доктора, вылавливавшие мою тощую фигурку по всей клинике, отказались от идеи пичкать меня снотворными препаратами и пролонгировали морфиновый рай. Правда, ненадолго.

По пути в Лиссабон мне не спалось. Я крутилась в кресле в то время, как Дженнаро читал то ли «Le Monde», то ли «Le Figaro».

– Мадемуазель, – не выдержал он, подкладывая подушку под мою голову, – по-моему, вам не спится. Кстати, на каком боку вы обычно засыпаете?

– Что же вы не выяснили в Париже?

Не открывая глаз, я с любопытством поджидала следующую реплику, вместо которой последовал заразительный смех моего друга.

– И все же?

– Не знаю. Я вообще радуюсь, когда засыпаю.

– Если вы не спите, то развлекайте меня. Рядом с вами мне не читается.

– А мне рядом с вами не спится. Не знаю, кто в этом виноват. То ли вы, то ли «Происхождение мира» Курбе. Не стоило так долго рассматривать это полотно.

– Ну, что вы начинаете? Сами же спросили в д’Орсэ, где проходит грань между порнографией, эротизмом и истинным искусством.

– Вот именно. Лучше бы вы ограничились рассказом о том, как Гюстав Курбе умер в нищете из-за вандомской колонны. Ладно… То, что картина какое-то время скрывалась под изображением пейзажа мне тоже понравилось.

– В таком случае, что же вам не понравилось?

– Ваш эротический экскурс в историю. Я теперь спать не могу, а это моя традиция в самолетах. И вообще я иногда покупаю билет туда-обратно только для того, чтобы выспаться.

– Бедный ребенок…

– Двадцать минут вы заставляли «бедного ребенка» рассматривать женские гениталии на всемирно известном полотне, сообщили, что фейсбук год назад заблокировал аккаунт несчастного французского учителя лишь за то, что он выложил «Происхождение мира» на своей странице, и добавили, что какая-то барышня-художник на выставке «Masculin/ Masculin» в д’Орсэ поиздевалась над разорившимся в конце жизни гением реализма и изменила пол позировавшей ему натурщицы, которая предположительно была музой Уистлера. Как мне теперь с этим жить? Ладно жить, но спать?