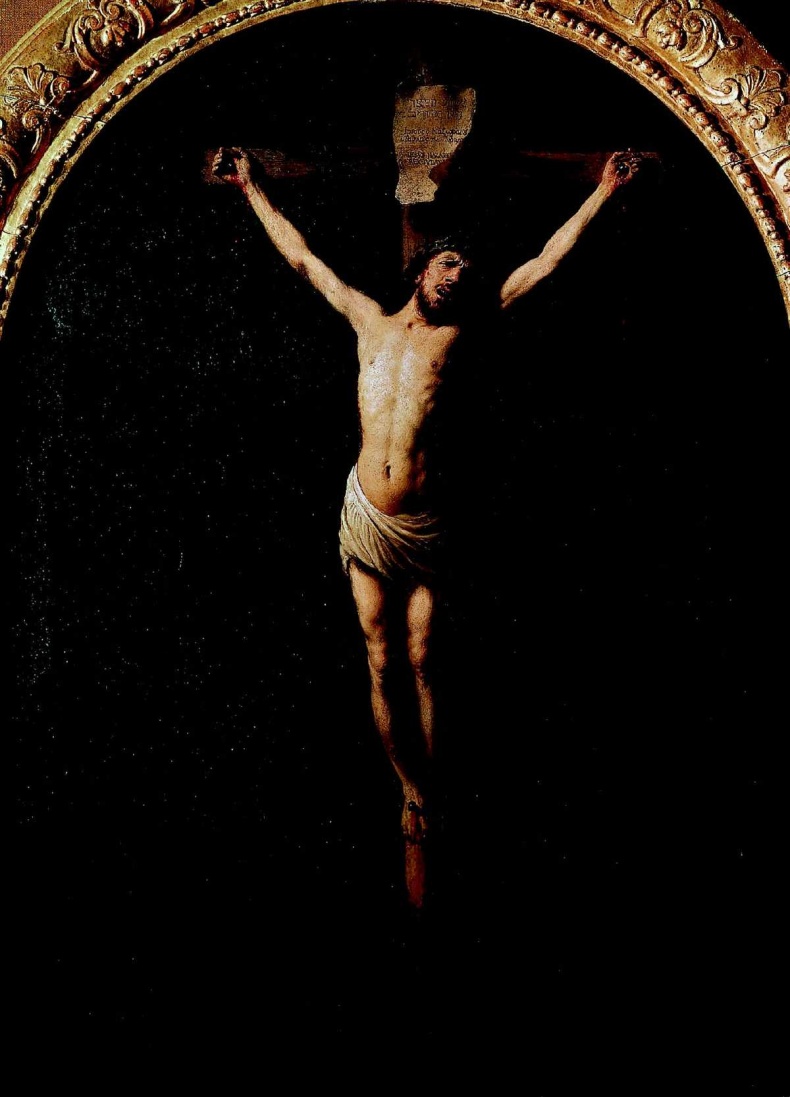

Почему же, в конце концов, картина Рембрандта более любопытна? Ответ кроется в изображении главы Христа. Моделью для распятого Спасителя, и на обсуждаемой картине, и на более раннем «Воздвижении Креста», Рубенсу послужил великолепный рисунок сангиной, запечатлевший голову и грудь Лаокоона и сделанный в те дни, когда Рубенс жил в Риме вместе с Филиппом. Константин Гюйгенс, будучи в Лондоне в 1618 году, своими глазами видел копию знаменитой скульптуры в галерее графа Арандела во дворце Сомерсет-Хаус. Его друг Жак де Гейн III зарисовал ее, затем гравировал этот этюд, а Гюйгенс сопроводил гравюру небольшим стихотворением. Теперь, если Рембрандт хотел произвести на Гюйгенса глубокое впечатление, перед ним открывались две возможности: либо изящно польстить высокому художественному вкусу Гюйгенса, скопировав облик Христа с Лаокоона, либо уверенно выбрать собственный вариант и изобразить нечто предельно далекое от благородного Лаокоона и его рубенсовской версии, сохранившейся неизменной на гравюре Понтиуса. Его друг Ливенс оказался куда более предсказуемым. Христос Ливенса, безусловно, страждет, но Его точеные черты все равно прекрасны, уста лишь слегка приоткрыты и словно едва слышно произносят последние слова. Напротив, Рембрандт решительно выбирает изображение нескрываемой, жестокой муки. У Христа на его картине широкое, совершенно неидеализированное лицо, с неправильными, даже грубыми чертами, лишенными всякой утонченности. (На самом деле оно удивительно напоминает голову Иуды!) Рот Его страдальчески разверст, словно в судороге, верхняя губа болезненно приподнята и обнажает десны и зубы, написанные серо-белой краской мелкими мазками. Его ноздри расширены до предела, кожа на лбу и между глазами натянута и изрезана морщинами невыносимой боли. Кажется, будто Он издает животный вопль, на лице Его запечатлена гримаса жертвы, отданной на пытки палачам. На маленьком офорте-автопортрете Рембрандт предстает с лицом, искаженным такой же мукой, с таким же разверстым в немом крике ртом, а значит, он специально принимал облик терзаемой жертвы, дабы достоверно передать судороги боли.

Рембрандт ван Рейн. Распятие. 1631. Холст на дереве, масло. 92,9 × 72,6 см. Приходская церковь Ле-Ма-д’Ажене, Франция

Кажется, будто Рембрандт положил в основу своей картины не стих Евангелия от Луки, заимствованный Рубенсом и Ливенсом, а знаменитый крик отчаяния и гнева, приводимый Матфеем: «Или́, или́! лама́ савахфани́?.. Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» (Матфей 27: 46).

Если Рембрандт действительно запечатлел миг торжества, то предположить это, судя по трагизму картины, нелегко. Вместо этого Рембрандт выбирает кальвинистский образ тела, жалкого в своей худобе и слабости, израненного и кровоточащего, с тонкими, исхудавшими руками, – тела, для которого наконец-то завершились страшные испытания. Это явно необычайно жестокое и безжалостное человеческое жертвоприношение, и манера, в которой Рембрандт изображает основание креста, с грубо сколоченными наспех опорами, вполне соответствует неприкрытости и беспощадности претерпеваемой пытки. Если учение Католической церкви неизменно прославляло совершенство человеческого тела как облика, избранного для воплощения и объединяющего Божественные и человеческие черты, то на протестантском «Распятии» Рембрандта тело просто не отвечает предъявляемым к нему требованиям. Со своим небольшим брюшком, узкой грудной клеткой и худенькими руками, оно являет поистине жалкое зрелище, книгу скорбей. Даже содранная кора, еще одна по-рембрандтовски ученая аллюзия, отсылающая к легенде о древе жизни, из которого, согласно некоторым церковным источникам, был вырублен крест, совершенно не соответствует традиционным католическим представлениям

[319]. Большинство католических художников предпочли бы виноградную лозу (Иероним Вирикс), яблоню (Хендрик Гольциус) или, как это сделал Рубенс в «Воздвижении Креста», листву дуба: в любом случае какую-то зеленую растительность, возвестившую об искуплении страстями новой жизни. Древо Рембрандта зачахло. Это грубый пень, расколотый молнией, живая «кожа» содрана с него, он словно замер где-то между жизнью и смертью. Надежды на возрождение нет.

Геррит ван Хонтхорст. Портрет Фредерика-Хендрика. 1631. Холст, масло. 77 × 61 см. Дворец Хёйс-тен-Босх, Гаага

Предположим, что обе версии «Распятия» были написаны по просьбе Гюйгенса, которому было любопытно увидеть, кто из двоих его лейденских протеже более способен подражать манере несравненного Рубенса, а то и вовсе затмить его. Если мастер занят неотложными делами и не может работать для двора штатгальтера в Гааге, то, по крайней мере, дворец Фредерика-Хендрика Нордейнде станет снабжать картинами его соперник, совсем юный и дерзкий, но весьма напоминающий великого фламандца – кстати, не только картинами на исторические сюжеты. Возможно, самым убедительным свидетельством головокружительного взлета никому не известного провинциала, вошедшего в моду при дворе и обласканного первыми лицами государства, стал тот факт, что, несмотря на все похвалы, которыми Гюйгенс осыпал Ливенса-портретиста, именно Рембрандту заказали портрет супруги штатгальтера Амалии Сольмской – возможно, в пандан к портрету Фредерика-Хендрика, написанному Хонтхорстом. Наверное, Рембрандт уже воображал себя неким подобием Хонтхорста: карета, роскошный дом, двадцать или более учеников, глава гильдии живописцев, заказы от иностранных монархов. В конце концов, разве Хонтхорсту не платят тридцать пять тысяч гульденов за тридцать картин, в весьма приукрашенном виде изображающих датский королевский двор? Неужели что-то помешает Рембрандту достичь таких же высот славы и успеха?

Рембрандт ван Рейн. Портрет Амалии Сольмской. 1632. Холст, масло. 68,5 × 55,5 см. Музей Жакмар-Андре, Париж

Разве что ненужная честность. Принцесса Оранская изображена на портрете в профиль; повернувшись влево, она с почтением, как подобает послушной жене, взирает на принца, олицетворяющего патриархальную власть и глядящего на портрете кисти Хонтхорста 1631 года вправо, то есть словно бы на нее. Однако в 1632 году, когда проводилась опись коллекции, принцесса, по-видимому, предпочла повесить свой портрет «между двумя галереями без парного портрета». Возможно, это дурной знак. Амалия уже приобрела репутацию упрямой и неуступчивой правительницы, что не в последнюю очередь проявлялось в ее отношениях с Гюйгенсом, однако она отличалась фанатичной преданностью супругу. Впрочем, Амалия в девичестве состояла фрейлиной при зимней королеве Богемской Елизавете Стюарт, и нельзя исключать, что она ожидала плавности, гладкости, льющихся линий и изящных контуров, характерных для манеры Ван Дейка, а не скрупулезной достоверности Рембрандта, настаивающей на верной передаче черт и потому представившей ее на портрете с одутловатым лицом, жидкими, мышиного цвета волосами и глазками-бусинками. Разумеется, Рембрандт не хотел ее оскорбить. Не последним из его талантов было инстинктивное, а впоследствии и тщательно культивируемое умение тотчас догадываться, как хотят быть запечатленными на полотне и предстать перед потомками его современники. В случае с Амалией Сольмской он явно полагал, что ключом к ее публичному имиджу будет кальвинистская набожность и аристократическое достоинство. Поэтому он совершенно сознательно поставил себе целью запечатлеть облик, начисто лишенный тщеславия и примиряющий благородство со смирением: именно так воспринимаются ее голова и плечи, тяжелый, слегка выдвинутый вперед подбородок, жемчужная диадема, ожерелье и серьги, детально выписанный трехслойный кружевной воротник. Портрет Амалии Сольмской производит примерно такое же впечатление, что и написанный Рубенсом подчеркнуто скромный и избегающий внешнего блеска портрет стареющей Изабеллы в образе святой Клары Ассизской. Однако Рембрандт, возможно, несколько преувеличил набожность и суровость Амалии и тем самым не угодил ей и уж тем более ее супругу-принцу. Искусству, а в особенности искусству придворному, надлежало осторожно обходиться с жизненной правдой. Скорее, ее полагалось видоизменять в интересах красоты. Поэтому когда через некоторое время принц и принцесса вновь заказали свои парные портреты, они получили требуемое великолепие и пышность. Оба портрета выполнил Хонтхорст.