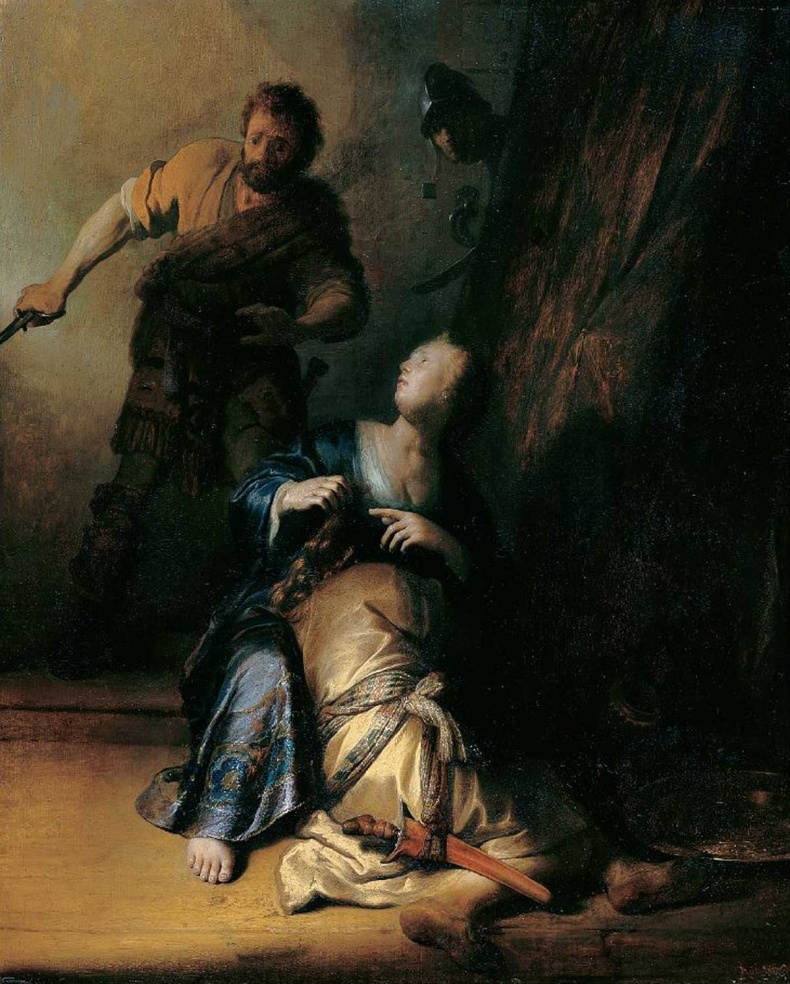

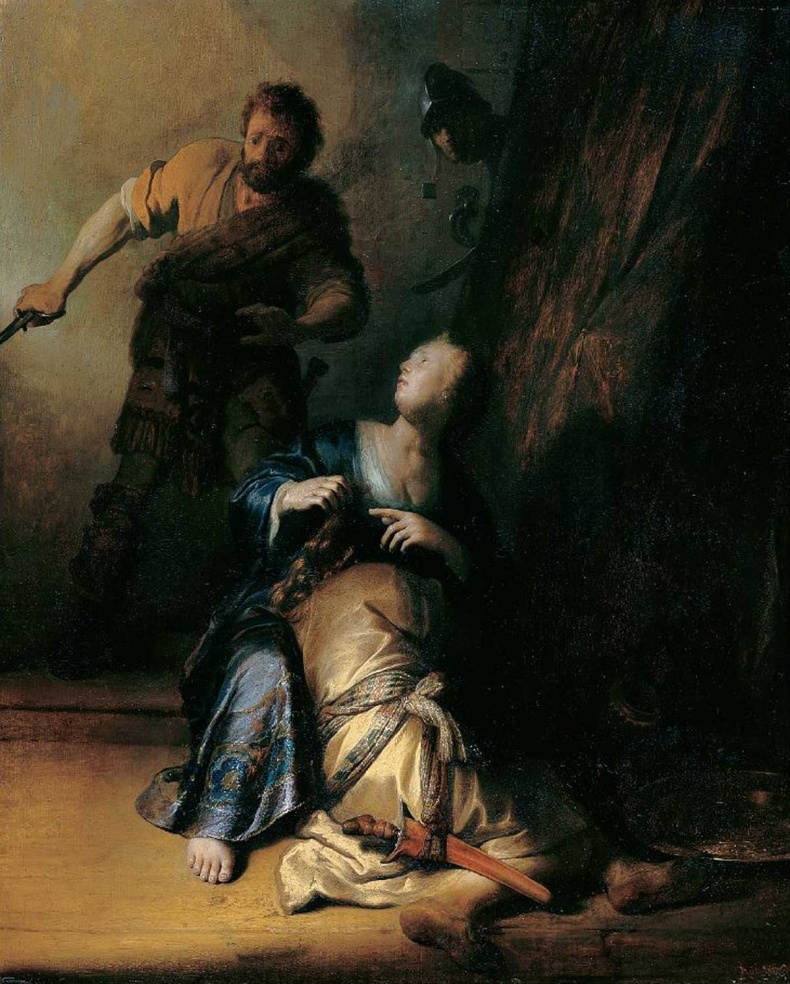

Рембрандт идеально передает трепет и волнение, которыми напоен изображенный миг, вплоть до жил, выступивших на правой руке филистимского воина, когда он сжал эфес меча, и до крошечного блика в его правом глазу, выдающего одновременно настороженность и страх. В отличие от неопределенной жестикуляции солдата у Ливенса, у Рембрандта воин левой рукой делает непроизвольный жест, словно предостерегая самого себя; он осторожно приближается к жертве, зная, что сейчас все поставлено на карту, что ему предстоит сделать решающий шаг, спустившись на последнюю ступень деревянной лестницы, и она, возможно, заскрипит у него под ногами. Рембрандт изображает огромный сапог на правой, опорной ноге воина так, словно он пытается удержать равновесие и внезапным шумом не разбудить жертву, тогда как у Ливенса, строящего картину по законам пантомимы, солдат переносит весь свой вес на ногу, которой делает шаг.

Именно это ощущение надвигающейся угрозы, создание атмосферы тревоги и страха посредством деталей, которым хитроумно придан весьма зловещий облик и которые затем собраны вместе в резком свете, изливающемся на персонажей, и делает Рембрандта истинным драматургом, а не автором сентиментальных мелодрам. Он уже научился показывать трагедию, отмеряя ее каплями, а не ведрами. Если Рубенсу и Ливенсу, чтобы указать на горькую судьбу, ожидающую Самсона, понадобился целый отряд воинов, стерегущих у дверей или уже вторгающихся в покой, Рембрандт ограничивается одной эмблематической фигурой, смутно видимой за краем тяжелой драпировки. Лицо его едва намечено, наполовину погружено в глубокую тень, а его коварную решимость подчеркивают лишь угрюмо сжатые губы. Однако «невыписанность» его черт лишь привлекает внимание к освещенным лезвиям железных и стальных предметов, которые его окружают. Завершая работу над картиной, Рембрандт быстрой кистью еще раз обозначил световые блики, играющие на этих металлических поверхностях и сообщающие им невыносимо мрачный облик. Эти блики «пятнают» гребень шлема у воина на заднем плане, круглую железную дверную ручку, рукоять и – последняя изящная пуанта – верхнюю часть клинка, словно только что наточенного для убийства.

Рембрандт ван Рейн. Самсон и Далила. 1628. Дерево, масло. 61,4 × 40 см. Картинная галерея, Государственные музеи, Берлин

Рембрандт глубоко чувствовал эмоциональную значимость, весомость вещей. Опись его имущества, составленная в 1656 году, во время банкротства, свидетельствует, что он, как запасливая белка, тащил к себе в дом что ни попадя, от доспехов и оружия до черепов и раковин, а также владел более традиционной коллекцией бюстов и гипсовых слепков

[293]. Трудно сказать наверняка, когда именно он начал с такой жадностью собирать любопытные предметы, хотя, судя по регулярно появляющимся на разных картинах одним и тем же элементам бутафории, например восточным тюрбанам и ятаганам, он пристрастился к коллекционированию еще в юности, в лейденские дни. Однако блестящее умение переносить их материальную текстуру на холст он, по крайней мере отчасти, обрел, изучая тогдашние голландские натюрморты. И несмотря на то что в его творческом наследии можно найти всего одну-две картины, относящиеся к этому жанру, он, безусловно, был одним из наиболее выдающихся голландских художников-натюрмортистов. Холодный свет, своими лучами словно полирующий на его картинах поверхность избранных предметов, весьма напоминает освещение, которое использовали в двадцатые годы XVII века признанные мастера жанра, например Питер Клас. Подобно им, Рембрандт предпочитает приглушенную, почти монохромную цветовую палитру красок, которые накладываются на светлый грунт, состоящий из животного клея и мела, и уже по этой основе наносит тонкий слой желтой охры и свинцовых белил. Прозрачное сияние, которое он столь виртуозно воссоздает, одновременно словно подчеркивает материальную природу металлов и парадоксальным образом убеждает зрителя в их бесплотности. Подобная техника соответствовала расхожим взглядам, бытующим в протестантской культуре того времени, и весьма угождала патрицианским заказчикам, которые с удовольствием демонстрировали обилие драгоценных предметов и вместе с тем с притворным праведным негодованием осуждали их суетность и тщету. А Лейден, славный множеством искусных ювелиров и изготовлявших шпалеры, бархат и атлас ткачей, как нельзя более подходил молодому художнику, желающему усовершенствовать умение изображать их на холсте. Первый ученик Рембрандта Герард Доу, который поступил к нему в 1628 году в возрасте четырнадцати лет, станет знаменитым мастером, виртуозно передающим свет, сияние, блеск, первым из так называемых «fijnschilder». Однако для Доу воспроизведение блестящей поверхности материальных объектов стало самоцелью. Напротив, для Рембрандта оно служило лишь средством сделать историю убедительнее.

Блеск благородного металла, разумеется, прежде всего приковывает взор на картине, которую Гюйгенс превозносил как «шедевр, не уступающий никаким полотнам итальянцев и даже удивительным красотам, дошедшим до нас из глубокой древности». Речь идет о «Раскаявшемся Иуде, возвращающем сребреники», а монеты (ровно тридцать, можете пересчитать), которые он с силой отшвырнул, раскатились по деревянному полу и лежат на световом пятне, перед пораженными саддукеями. Пентименто возле правого колена Иуды весьма многозначительно свидетельствует, что сначала Рембрандт намеревался показать рядом с ним кошель для денег, но затем стер его, дабы ничто на картине не отвлекало взора от рокового серебра. Свет Откровения, как всегда проникающий на сцену картины слева, с типичным для Рембрандта безразличием к оптической логике озаряет предметы, которые художник так или иначе ассоциирует с монетами: это эмблемы неправедно нажитого богатства, расшитый плащ и тюрбан сидящего первосвященника, а также поразительный сияющий серебром и золотом тасс, щит Торы, со свисающими цепочками и украшениями. Возможно, это что-то вроде очередной разновидности автографа, наподобие включения в картину собственного портрета, ведь голландское слово для обозначения художника, «schilder», этимологически восходит к слову «schild» («щит»), по легенде, первой работе, которую выполнили нидерландские художники. Судя по подготовительному эскизу, Рембрандт планировал разделить фигуру Иуды на две отчетливо различимые половины, левую – темную и правую – светлую

[294]. Однако впоследствии он, повинуясь гениальному порыву вдохновения, включил в картину ослепительно-ярко освещенный стол, на котором возлежит огромная книга, Талмуд или Священное Писание, поскольку она, в свою очередь, словно изливает потоки света на изумленных первосвященников и старейшин, один из которых, с маленьким черненьким глазком и с разинутым ртом, воззрился прямо на созерцателя.