Еще через неделю, 23 декабря, Ван Гог вложил Гогену в руку обрывок газетной статьи об убийстве, совершенном при помощи ножа. Заголовок статьи гласил: «Убийца скрылся». В разъяснениях Поль не нуждался. Это он убил идею Мастерской на юге. В тот же вечер Гоген решил не возвращаться в Желтый дом и провел ночь в гостинице. Вернувшись утром домой, он обнаружил у дверей нескольких жандармов, а внутри дома пятна крови. Поля задержали в качестве подозреваемого, но вскоре все выяснилось: около полуночи Ван Гог заявился в один из арльских борделей, где был завсегдатаем, и передал проститутке по имени Рашель небольшой пакет. Внутри был большой кусок мочки уха. Девушка упала в обморок. (По прошествии нескольких месяцев, когда Ван Гогу разрешили выйти в город в сопровождении больничного санитара, Винсент, практически ничего не помнивший о происшедшем, решил нанести визит в бордель и попросить прощения за жуткий пакет. Видавшие виды работницы заведения успокоили его, сказали, что волноваться не стоит, ведь им по роду работы приходилось видать и не такое.)

Винсента с сильным кровотечением отправили в местную больницу, где один из ведущих врачей поставил ему диагноз «острый психоз на фоне бреда». Гоген вызвал из Парижа Тео, тот через несколько дней приехал, удостоверился, что брат в надежных руках, и отбыл в тот же день вечерним поездом. Тем же поездом уехал и Гоген – он не виделся с Винсентом со дня их последней стычки и не увидит его больше никогда. По истечении десяти дней после истории с ухом Ван Гога выпустили, и Винсент вернулся в Желтый дом, где какое-то время работал, пока из-за припадков опять не оказался в больнице. Когда же он вернулся снова в сопровождении своего друга почтальона Жозефа Рулена, то нашел дом опечатанным и под охраной полиции. Тридцать соседей подали мэру Арля петицию с просьбой выселить художника, как человека, чье психическое состояние угрожает окружающим людям. К сожалению, Ван Гог был вынужден в чем-то с ними согласиться. Мастерской на юге пришел конец.

VIII

Но это, естественно, не означало, что пришел конец и творчеству: лучшие свои работы Ван Гог создаст в ближайшие полтора года – именно столько ему еще оставалось прожить. Тут же возникает вопрос, бесконечно обсуждаемый в академической литературе, в романах и фильмах: было ли помешательство Винсента одновременно и условием его невероятной творческой оригинальности? В случае с Ван Гогом это, конечно, распространенное представление о страдающем гении, способном воспарить до высот «Звездной ночи», погрузившись в глубины сознания, чье безумие наделяет его зрением, недоступным простому, нормальному смертному. Первым фантазию о сумасшедшем провидце озвучил Орье; когда Тео с восторгом переслал статью критика брату, Винсент отреагировал с негодованием (пусть и немного по-детски): «Нет нужды объяснять тебе, что, по моему глубокому убеждению, описание в статье мало соответствует тому, как я работаю на самом деле».

И в арльской больнице, и позднее, в лечебнице Сен-Реми, куда он добровольно сдался в мае 1888 года, бывали моменты, когда Винсент был даже не вполне уверен, что является сумасшедшим, разве что в той степени, в какой можно назвать сумасшедшим эпилептика. Однако склонность к маниакальной депрессии прослеживалась у многих членов семьи, и довольно скоро Ван Гог смирился с неизбежностью периодических «приступов», которые, как он писал Тео, были делом «нешуточным». Но ни письма, отправленные им весной 1889 года, ни картины и рисунки не отмечены печатью помешательства.

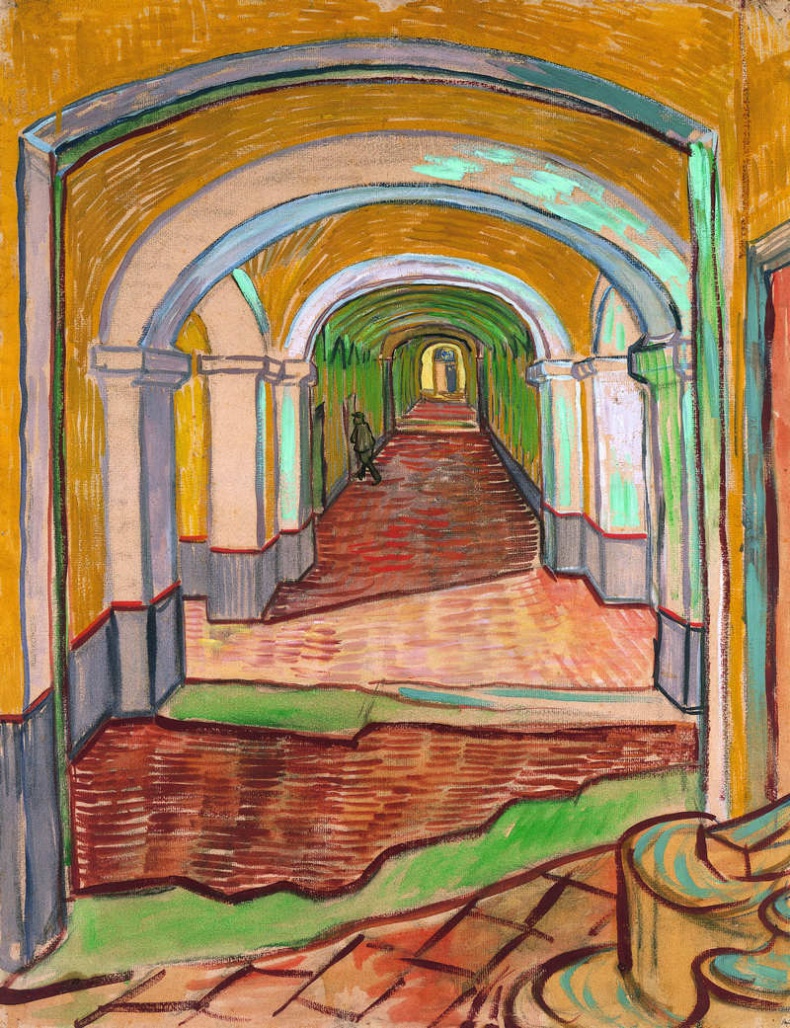

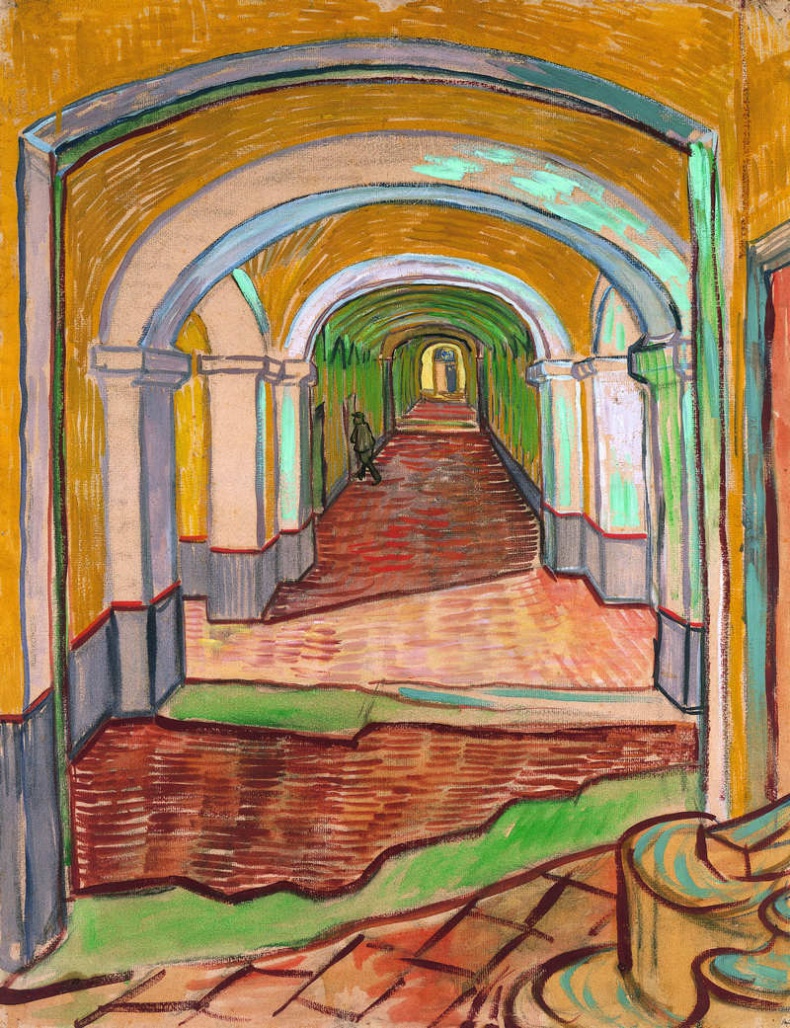

Коридор в лечебнице Сен-Поль в Сен-Реми. 1889. Акварель.

Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Жизнь рядом с больными, по его признанию, отвлекала художника от собственного состояния и пугающей непредсказуемости припадков.

«Есть и такие, кто постоянно вопит и обычно пребывает в невменяемом состоянии, в то же время здесь есть место настоящей дружбе… Все мы тут отлично понимаем друг друга». В перерывах между приступами Ван Гог, судя по всему, обретал силу и ясность мысли. Так что феноменальное количество работ, выполненных им в больницах – сначала в Арле и особенно в Сен-Реми, – с их искаженными, разбухающими формами и извивами, закручивающимися в спираль звездами, камнями, застывающими в виде затейливых арабесок, вихрями мазков, колышущих кроны кипарисов, вряд ли можно счесть свидетельством ухода в безумие. На этих пейзажах действительно запечатлены битвы, происходившие в сознании художника. Но перед нами действительно сражение, а не отчаянное бегство, когда отступающий в бессилии хлещет кистью по холсту. Искусство Винсента – это искусство нападения, как ничто другое способное защитить осажденную крепость его самообладания. И у него получалось. «Страх перед жизнью ослабел», – писал он Тео и с каждой новой невероятной картиной чувствовал себя еще более энергичным, адекватным, а вовсе не изможденным и потерянным. Именно поэтому Поль Синьяк, приехавший навестить друга, мог сообщить Тео, что нашел Винсента в отличной форме – физической и психической.

Автопортрет. 1889. Холст, масло.

Музей д’Орсе, Париж

Это, вероятно, было все-таки преувеличением, равно как и то, что писал Ван Гог о последнем из тридцати восьми автопортретов (и явно величайшем из всех), называя его свидетельством своего спокойствия. Взгляд зрителя уносит в водоворот красочных извивов – они не только вихрем кружатся вокруг головы художника, словно предвестники мигрени, но и продолжаются на одежде, овивают брови и виски и торопятся дальше, по волнам приглаженных рыжих волос. Но Ван Гог не уходит беспомощно на дно этого водоворота. Лицо его выражает решимость, он подобен скале, о которую бьются бурлящие валы океана. И конечно, цвет (непередаваемый в репродукциях) – выбранный художником для своей «живописи действия» стальной серовато-голубой оттенок делает этот бешеный натиск не более, а скорее менее устрашающим. Цвет, наделенный воинственной силой, обрамляет подбородок, рыжую бороду и говорит о напряженной решимости бойца. Именно эта борьба между творчеством, дающим опору, и угрозой быть поглощенным волнами близящегося приступа окрашивает все шедевры, созданные в течение феноменально продуктивного последнего года жизни Ван Гога.

Кипарисы, пшеничные поля – все это уголки Прованса. Но так ли важно, какому уголку мира принадлежит пейзаж, если посредством его художник предлагает увидеть происходящее в его голове, а это отнюдь не место для беспечных прогулок под солнцем. Всякий, кто питает отвращение к исповедальным излияниям страдающего эго, кто верит, что главной темой искусства никогда не должен быть сам художник, вероятно, посчитает, что экспрессионизм, родоначальником которого считается Ван Гог, – худшее из всех направлений, которое могла избрать современная живопись. Однако миллионы и миллионы людей решились пожать протянутую им горячую грубую руку и ощутили эмоциональную и психологическую связь с художником. Нас не отталкивает груз эмоций, напротив, человеческая открытость Ван Гога, его безусловная уверенность в сочувствии и интересе с нашей стороны трогают нас за душу.