— Тавтология, — ответил я. — Мне что же — свернуть шею?

Вместо ответа она потрепала меня за подбородок.

— Ничего не окончено, — шёпотом сказала она. — Ничего!

Бабушка ухватила меня вновь, перед самой дверью.

— Я позову тебя, буду звать тебя всё время. Всё время… — пробормотала она и взъерошила мне волосы. — Ты знаешь то. Только не говори ни с кем там… долго, — она потрогала меня кончиками пальцев, словно вбирая, и опять вздохнула.

— Не будь смутный, — сказала бабушка и легонько подтолкнула меня к пеналу, к зеркалу — в путь.

Есть лишь справедливость и милосердие, и потому я остаюсь между страхом и надеждой; ибо милосердие заставляет меня надеяться, а справедливость — бояться. Такое…

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

о входе и выходе, с последующими открытиями и переменами

Пир — взрослым, детворе — забава.

Но вдруг у северной заставы

Вновь появился чудодей,

Сыграл на дудочке своей.

Вы когда-нибудь ныряли в прорубь?

Проходить сквозь зеркала ещё хуже, чтобы таи не сообщал сэр Лютвидж. Трудно дышится. Вначале меня обдало холодом, коленки сообщили мне всё, что они считали нужным, а ещё заболело горло. Потом стало жарко и зачесалось сразу сто мест на теле, потом меня затрясло и с третьим шагом я оказался на месте.

На этом месте не было ничего. Мне известного. Я стоял на пороге мрачного вида здания, и за спиною моей находилась массивная дверь.

Передо мной расстилалось очень грязное и слегка припорошенное снегом поле, кое-где на нём возвышались сторожевого вида сооружения — дома из тёсаного камня и подозрительно знакомых тонких кирпичей, с узкими окнами и толстым кольцом стен вокруг дворов. За полем виднелась покрытая облетевшим подлеском гора — к ней лепился кляштор, упрямо цепляясь контрофорсами за глинистый склон. Всё пространство было затянуто дымом. Дым пах фруктами и весной.

— Жгут яблоню, — решил я. — Однако Ночь Дымов прошла!

И я, охая и шипя, отправился в путь по едва различимым следам предыдущего Лесика; фантома, тени и проекции — следы слабо сияли алым, подобные цветам наперстянки.

Из дому у меня хватило ума выскочить без обуви…

Вокруг царила суета. Гости всех видов и мастей, сияя зеленоватым светом, выходили из всевозможных дверей, висящих вдоль, а подчас и над полем; по битой дороге, устланной навозом и соломой, громыхали возы и разные дроги, одинокие пешеходы, по самые уши укутанные в весьма грязные плащи, спешили, уворачиваясь от призраков и конских копыт.

Увязая по щиколотку в грязи, я добрёл до перекрёстка, сопровождаемый неприятными словами двух тёток в красных чепчиках. «Сами такие!» — крикнул я не оборачиваясь и услышал за спиной дружный смех.

На перекрёстке, от которого мне было идти вверх ещё метров двести, стояла хлипкая палатка, возле которой на трёхногом табурете восседала крошечная старушенция, на голове её был причудливо-дырявый салатовый платок, ошибочно трактуемый старушкой как мантилья. У ног бабульки горел ровный сине-зелёный огонёк, время от времени по нему пробегали красные искорки.

— Вечер добрый! — опасливо сказал я. — Ничего, если я отдохну тут минуточку?

Старушка пожала плечами и выпятила нижнюю губу.

— Благодарю… — выпятил нижнюю губу я.

— Ты, вот, кривляесся, — сказала укоризненно старушка. — А я тут сижу не напрасно!

— Так и я тоже, — заметил я, примащиваясь на коновязи. — Не просто так…

— Гелена просила передать тебе это, — и старушка протянула мне крышку из-под торта.

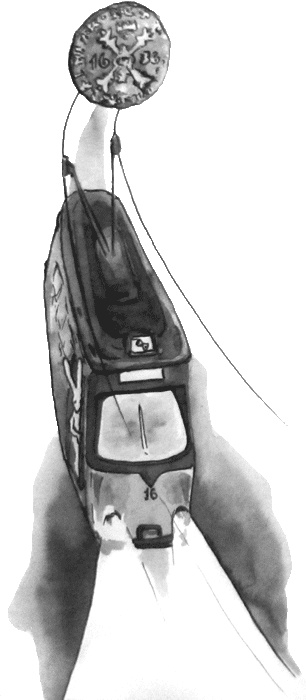

«Трюфельный» было написано на её боку. Внутри коробки оказались: старинная монета — размером с медаль, баночка с какой-то жирной и грязной бурдой и билетик на трамвай за три копейки.

— Это вы сидели у рынка? — спросил я, возвращая ей коробку.

— Я всегда сижу на одном месте, — ответила старуха, и глаза её блеснули красным. — На перекрёстке.

— Ждёте, кого вам приведёт? Или слушаете? — осведомился я, принюхиваясь к баночке с бурдой.

— Иди уже, умник, — вздохнув сказала старушка. — Мне ты не по зубам, всё-таки высокая кровь… и метка, но вот твоя левая сторона…

— Всех благ, всех благ — удачной охоты, — пробормотал я. — Голову рубить не буду.

— И на том спасибо, — насмешливо ответила старуха и дунула в огонь. Я могу угадать, что в твоём кармане, — сказала она хрипло и поглядела в свой подол.

— И что же? — осведомился я, напускал на себя суровость. — Дыра?

— Спасение! — уважительно произнесла карга. Ветер взвыл и обрушился на вцепившуюся в землю верёвками палатку. Костер не дрогнул.

Сквозь дым и туман наконец прорвалась несколько ущербная луна, нехорошего багряного оттенка. И с неохотой осияла Окольницкий шлях и шумящую невдалеке Олтву.

— Бледная луна к дождю, — вспомнил я, — серебристая к теплу, красноватый цвет к ветру…

Грязь чвакала у меня под ногами, и ступни сначала намокли, потом замёрзли, а теперь и вовсе залубенели. До льва осталось совсем чуть-чуть, когда за спиной моей запел Рог. Глухо, яростно и устало. На долину, через пару столетий ставшую улицей Коперника, обрушился холодный ветер; грохотали флюгера, громыхали одинокие вывески, клочья тумана цеплялись за шпили кляштора. Дым стлался к земле и щипал глаза. «У меня тысячи имён», — вспомнил я, ёжась от холода. «И ни одно не может согреть, — есть ли смысл в такой власти?»

В кармане что-то шевельнулось, и до меня долетел возмущенный голосок.

— Может, ты меня всё же выпустишь?

Я достал из кармана кролика-брелок, он выскользнул у меня из пальцев и прямо в полёте начал расти. В грязь он приземлился на задние каблукатые ноги… лапы, оправил куцый камзольчик и подёргал обсыпанную мукой косицу.

— Вообще это возмутительно! — сказал экс-кролик.

— Полностью с тобой согласен, — мирно заметил я.

«Кролик» вытащил из нагрудного кармашка — и совсем не брегет, а песочные часы, близоруко воззрился на них и заметил. — А время истекает.

— Разумно, — согласился я, — но что можно сделать?

— Бежать как можно быстрее, — изрёк кроликоподобный тип.

— Только так можно обогнать смерть.

— От ожирения, — вставил я. «Кролик» хмуро и краснооко посмотрел на меня. — А ведь тебя отметила Сама, — укоризненно заметил он. — Так, мне пора. Встретимся у госпожи Доротеи, после акции. Можешь намазать это на ноги! — и он урвал в сторону с сумасшедшей скоростью.