Мы все и уважали, и любили ее. Положим, у половины из нас чувство это было безотчетное; но, верно, сердце знало, что есть за что любить, если любили все.

Она умерла давно, но институтки благоговейно чтут ее память. Память держится, несмотря на множество лет, отделяющих от прошлого, несмотря на новую жизнь, в которой погасли последние его искры…

Годы бегут быстро, и вот мы уже сами в большом классе…

Путь пройден до половины. Остальная половина уйдет еще скорее, и нам заранее грустно.

Мы уже любим институт. Кто не бывал в казенном заведении, тот никак не поймет этой странной привязанности к какому-то общему, отвлеченному представлению места, где живешь, между тем как в частностях многое в этом месте по-прежнему не мило. Конечно, мы втянулись в институтскую жизнь, и привычка освятила то, что сначала казалось диким; потом, с течением лет, немного изменились наши отношения к классным дамам; наконец, нам минуло четырнадцать лет, наступил возраст, в котором столько беспричинного веселья, что против него нет возможности устоять даже самому угрюмому блюстителю порядка. Но не в этих причинах был источник нашей любви к институту. Его надо искать в нашей дружбе…

Какими словами помянуть эту дружбу?.. Но для нее нет слов. Пусть та из вас, у которой сохранились хотя клочки записок, которые мы тогда писали друг к другу, взглянет на них теперь…

Над этим невозвратимым чувством можно заплакать. Никогда ничего подобного не давала вам светская жизнь, и не могла дать. Самое нежное внимание, святость клятв, жертва имуществом в пользу друга, слезы ревности, когда чужая завладеет сердцем друга, бесконечные ласки, маленькие тайны…

Откуда бралось это, на чем держалось? Клятва – это какое-нибудь обещание подсказать урок; жертва, это домашнее лакомство, уступленное голодному другу; внимание, это бирюзовое колечко, подаренное другу, в день именин; тайна – это имя «objet», или вместе задуманная шалость… Серьезный человек захохочет. Но напрасно. Наша дружба тем и была хороша, что умела держаться на немногом…

В большом классе она обрисовалась вполне. Все, что когда-то было в нас враждебного институтскому складу и занесенного из дому, все давно исчезло. Выше институтских интересов мы уже не видали ничего; никто вам и не указывал, что впереди будут другие интересы. Вот почему и все наши радости сосредоточились в тесном мирке дружбы. Здесь, к чести классных дам, надо сказать, что они держались мудрого начала невмешательства: мы пользовались между собой полною свободой и выбора, и действий.

Кружки друзей образовывались смотря по характерам. Тот, в котором считалась я, был самый веселый. Мы были то, что называется из отъявленных, то есть насколько это возможно при почетном названии девицы первого отделения. Это отделение должно было служить светилом для всех прочих. Здесь «будущие бессмертные» в институтских летописях, будущие шифры и прочие награды…

Не без некоторого чувства гордости перешагнули мы через порог святилища. Нам приятно было взглянуть друг на друга. Мы очень подросли и были такие выправленные. Исключая немногих, все в вашем отделении выработали себе, в манере держаться, ту институтскую складку, которая уже считалась нами высшею степенью женского существа. Маленькие, наполнившие оставленный нами класс, и посетители института, если хотя немного отступали от нашего идеала или не походили на институток, уже казались нам смешными и странными. У нас был тихий и осторожный голос, воздушная и вместе торопливая походка движения и спокойные, и робкие. Яркая краска беспрестанно разливалась на наших щеках, а, приседая, мы наклоняли голову о неподражаемою скромностью. Сколько я помню, в этих приемах была точно своего рода прелесть, какая-то монастырская. Но натура часто брала свое, и на просторе, когда мы были не на глазах у старших, на нас нападала отвага, мы вдруг становились не те. Вместо грациозно запуганных созданий мы просто делались неудержимыми ребятами. Избыток жизни так и просился излиться в шуме, крике, хохоте на весь институт, в проказах над чем ни попало… о, если бы только дали волю!

Наше первое отделение насчитывало много хорошеньких девушек. Мы были в восторге, что институт прославится их красотой, и с неописанным счастьем восхваляли своих «célestes beautés» в глаза, даже не стесняясь повелением молчать, хоть, например, во время класса. Мы шептали им это с отдаленных лавок или передавали клочки бумажек с троекратным «incomparable», троекратно подчеркнутым, чтобы «beauté» прочла и зарделась как роза. Мы не питали ни малейшей зависти и красот наших подруг, вернейший признак дружбы между женщинами. А что касается до зависти к успехам в классе, о ней не было и помина.

Первое отделение смотрело очень нарядно сравнении с прочими. По стенам висели хорошие ландкарты, стоял шкаф с «физикой», как говорили у нас, и ящик с «ботаникой». Другие отделения ничем не отличались от маленького класса. Жизнь этих отделений шла совсем иначе чем у вас; мы мало сближались с ними, и даже почти не знали, что делается у соседок. Мы едва были знакомы с ними, исключая пяти, шести девушек, которые особенно пришлись нам по сердцу, да певиц. Класс итальянского пения соединил нас в залах у maman, и потом обедня, когда мы вместе стояли на клиросе. Второе отделение смотрело как-то особенно тихо и бесцветно. За то в третьем, когда случалось пройти мимо его двери, слышался постоянный шум, шиканье инспектрисы и голос учителя в раздраженном состоянии. Кажется, что там до самого выпуска дела шли не лучше, чем в шестом отделении. Выправка не удавалась, и наказания не уменьшались нисколько…

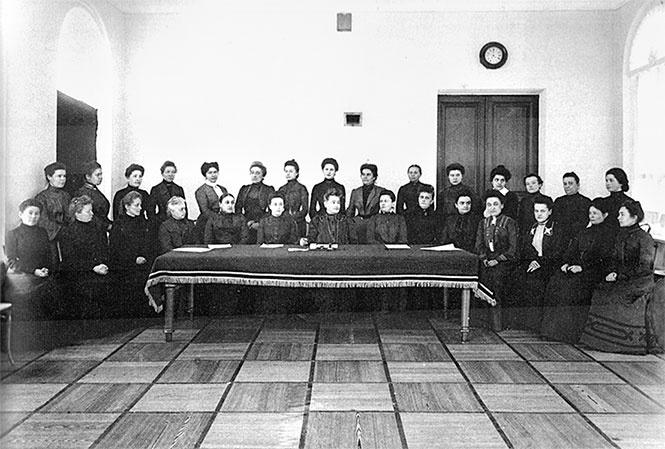

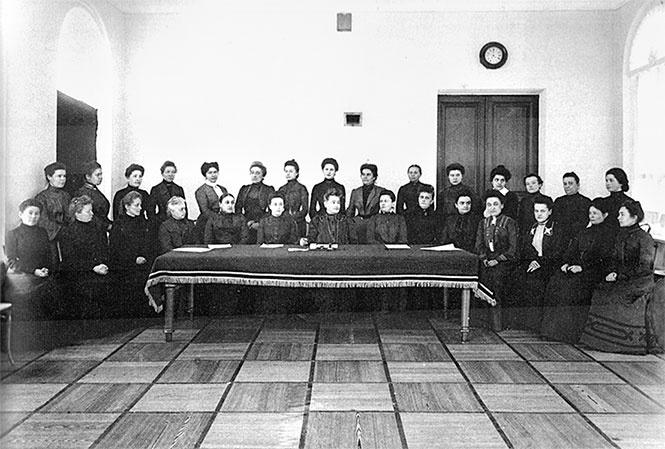

Персонал классных дам. Фотограф Петр Петрович Павлов. 1902 г.

Со вступлением в большой класс мы должны были познакомиться с некоторыми новыми учителями. Каждая новость подобного рода возбуждала у нас множество только будем ли мы обожать его или нет? А если нет, то не долго придумать ему и прозвище: на это мы были мастерицы. Как он будет спрашивать? Вызывать ли на средину комнаты, или на местах, где подсказать удобнее? Последним обстоятельством волновалась особенно моя лавка, скромно состоявшая последнею в списке класса. С умилением глядели мы на наших первых: там почти не знали этой тревоги. Лавка первых была наша слава и гордость, наша доска спасения в критические минуты жизни. Так зачастую изготовлялись на все отделение разные письменные задачи, заданные учителем. Работа выходила двойная или тройная для наших милейших оракулов, но мы никогда не слыхали отказа…

Способности и характеры этого отборного кружка были очень разнообразны. Припоминаю их, чтобы сообразить, на сколько наши самые даровитые девушки могли бы сделаться в последствии учеными и специалистками наравне с мужчинами, так как в настоящее время поднят вопрос о равенстве мужчин и женщин в деле науки… Говорю только о врожденных способностей, которые всегда можно приметить, а не о том, на сколько их развило ученье в институте… Что ни одна из этих девушек после выпуска не приступила без какой-нибудь печальной необходимости, а добровольно, к серьезному занятию какою-либо наукой, это положительно. Может быть, это произошло оттого, что десяток дет назад никто не говорил им, что они смеют, иметь эту охоту, в уже имеют ее в себе… Десяток лет тому назад время было совсем иное…