— Ну, вот так вот, — говорит он, и бутер исчезает. В один укус!

Две утки перелетают с одного берега пруда на другой, Ричи усердно плавает туда-сюда за ними, до наших босых ног то и дело долетают брызги.

— А Мигель, он что, в тюрьме? — спрашиваю я. — Или почему он не может просто взять и прийти к тебе на день рождения?

Пауль сглатывает. Смотрит на пальцы ног. И почти незаметно кивает. Иногда гораздо лучше быть собакой, не знать ни о чём, а просто гоняться за утками и плавать в пруду, пока не упадёшь от усталости.

— А давай уедем! — вдруг слышу я свой собственный голос. Вот прямо интересно, что я ещё услышу… — На твой день рожденья! Ты, я, мама, и Ричи, и черепахи, и Генерал, и зебра!

Пауль кивает чуть заметнее, потом ещё и ещё, и вот уже кивает всё его тело.

— Путешествие-е-е! — кричит он.

— Возьмём машину и поедем на море на все выходные! Или хотя бы на день!

— Я бы в горы хотел… — говорит Пауль. — Я там никогда ещё не был.

— Не-е-е, мы поедем на север, я там знаю одно местечко, дыра дырой, но всё равно наверняка чудесное и таинственное!

Пауль пожимает плечами: окей. Плюхается с ветки в воду. И начинает носиться за своим псом. Я тоже спрыгиваю с ивы и начинаю носиться за Паулем, который носится за своим псом, который носится за утками.

Глава 37

Верхний край нижнего века

Сижу на крыльце и жду. Мотор ещё работает, мелькает шевелюра Того Человека, потом дверь открывается. Он выходит и смотрит на меня. Секунда напряжённого ожидания — и он качает головой. Машина автошколы отчаливает, Человек стоит, как никому не нужная обтрёпанная метла. Над жалобно-печальными глазами — кустистые брови. Из щетины они, что ли? Или из меха? К его лицу совсем не подходят, да и вообще ни к какому лицу не подходят. Хочется приставить к ним большие пальцы и повертеть их, как когда-то, пару тыщ лет назад, хочется их пригладить и снова взъерошить, подёргать, пощекотать, потеребить. Тогда Тот Человек наверняка засмеётся и не будет смотреть так грустно. Он подсаживается ко мне на крыльцо, понурый, как последний огурчик в банке, качает головой, открывает рот, ищет нужные слова.

— Юрий, — говорю я.

Рот у него захлопывается, голова поворачивается ко мне, глаза вдруг становятся ясными и внимательными. Я смотрю в них. Несколько секунд. Не рыдать, думаю я, не сейчас. На несколько секунд мир замирает и почти осязаемо сгущается вокруг нас.

Потом руки Того Человека обвивают меня, его подбородок оказывается у меня на затылке — знакомый, твёрдый, заросший щетиной подбородок. Тот Человек прижимает меня к себе так крепко, что я не смогла бы пошевелиться, даже если б захотела. Но я не хочу. Не сопротивляюсь, сижу как деревянная и только слежу за глазами, чтобы из них ничего не убежало. Слёзы уже вровень с верхним краем нижнего века. Пусть даже я и вернула Человеку имя, это ещё совершенно не значит, что между нами опять всё хорошо; до «папы» расстояние ещё огромное.

В Человеке всё дрожит, я это чувствую.

— Маули, котёнок, — всхлипывает он. — Маули, котёнок.

Не плакать, не плакать, думаю я, и тут плачет он. Очень горько. Всё дрожит и трясётся, потому что его трясёт, а меня он не выпускает. Когда тебя так трясут, как удержать в глазах слёзы? Ясно, что они выплеснутся, как из до краёв наполненной лейки.

— Мне очень жаль… — выдавливает он. Голос такой, будто ему на грудь наступила корова. Одно только слово, четыре буквы — и в Человеке уже землетрясение, 8,9 балла по шкале Рихтера. Похоже, до него наконец-то дошло, что к чему, потому что он повторяет: — Мне очень жаль!

И цепляется за меня, как новорождённая обезьянка, хотя на самом-то деле он гораздо больше похож на взрослую гориллу, а моё сердце раскаляется от счастья, потому что он наконец раскаялся, потому что ему жаль и наконец-то он может сказать мне это в лицо:

— Я должен тебе сказать. Мне ужасно жаль, что сейчас, но я должен!

— Что? — говорю я. Так странно снова слышать, как мой голос с ним говорит. — Ч-что сказать? — запинаюсь я.

— Люси переезжает ко мне, — тихо шепчет Тот Человек.

Глава 38

Ковёр из жвачек

— Никогда! — ору я. — Никогда, никогда, ни в жизнь!

Пауль оглядывается вокруг: мы стоим около Трюмперхофа, уже вечер, вообще-то выходить из общежития в это время уже не разрешается. Пауль чуть прищуривается. Ладно, намёк понятен, беру тоном ниже:

— В Мауляндию я больше ни ногой. Пока там живёт эта женщина — шагу не сделаю по мауляндской земле, решено и подписано!

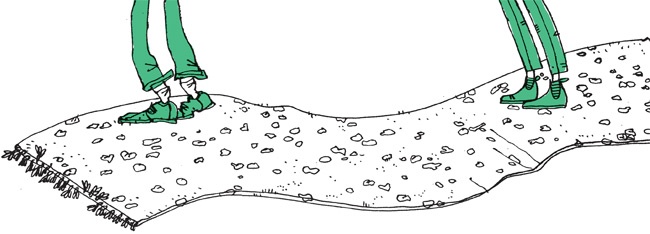

Под этим фонарём любят постоять все — и выплюнуть жвачки на асфальт перед тем, как войти в здание. Так что мы стоим на таком ковре из жёваных раздавленных жвачек с бахромой по краям. Невольно вспоминаю наши фантастические скульптуры на холодильнике.

— Ну так и не надо, — говорит Пауль, пожимая плечами. Носком ботинка он ковыряет особо распластанную жвачку.

— Ну так и не буду! — рычу я.

— А что будешь делать, когда… — Пауль осекается. — Ну, когда… придёт время?

— К тебе перееду. В общежитие. Или в интернат.

Пауль смотрит на меня, потом на небо, потом на асфальт, моргает, ритмично трёт ногой жвачку.

Потом откашливается и говорит:

— Если б можно было, я бы тут же к отцу перебрался. Нашёл бы нам квартиру и всё делал бы сам. Всё-всё. И готовил бы, и убирал, и за покупками ходил, и с деньгами разбирался. Я бы справился.

Я киваю. И ничего не спрашиваю.