«Аня писала стихи, очень много читала дозволенных и недозволенных книг и очень изменилась внутренне и внешне», – вспоминает Срезневская. К этому следует добавить, что на осень-зиму 1903–1904 годов приходится первое знакомство Ахматовой с «большой» театральной жизнью столицы, связанной прежде всего с блистательными оперными и балетными постановками тогдашнего императорского Мариинского театра. На этот сезон Андрей Антонович, точно исполняянегласные светские правила, присущие образу жизни столичного «гражданского генерала», снял здесь ½ ложи и, если выдавалась возможность, брал с собой старших детей на особо примечательные спектакли. Ахматовой такие вечера выпадали нечасто и появляясь в обязательном гимназическом платье среди бархатно-золотого великолепия, она тушевалась и чувствовала себя крайне неловко. Однако впечатления, вынесенные отсюда, на всю жизнь оставили в ней благородное пристрастие к высокому и сложному искусству хореографии и вокала, представленных в эту зиму на мариинской сцене непревзойденными созданиями Анны Павловой и Фёдора Шаляпина:

Но летит, улыбаясь мнимо,

Над Мариинскою сценой prima —

Ты – наш лебедь непостижимый, —

И острит опоздавший сноб.

Звук оркестра, как с того света

(Тень чего-то мелькнула где-то),

Не предчувствием ли рассвета

По рядам пробежал озноб?

И опять тот голос знакомый,

Будто эхо горного грома, —

Наша слава и торжество!

Он сердца наполняет дрожью

И несётся по бездорожью

Над страной, вскормившей его.

[179]Год завершался. В сочельник, 24 декабря, в доме Шухардиной, как принято, вовсю суетились, устанавливая ёлки, а Ахматова с Валерией и Сергеем Тюльпановыми отправились в Гостиный двор докупать недостающие до совершенной рождественской красоты гирлянды, игрушки, подсвечники и прочую ёлочную мишуру. День был прекрасный. Бодро проносились санные упряжки. Довольны были все без исключения царскосельские обитатели, предвкушая вечерние разговины. Благовестили храмы и навстречу им открыты были бездонные небеса с незримыми ангельскими хорами. Болтая, Ахматова шла по нарядной Оранжерейной улице. Четырнадцать раз уже после её рождения обернулось небо света, двигаясь вновь к исходному месту, как бы в собственном своём вращении, когда Тюльпанова, прервав подругу, сказала: «Мальчики Гумилёвы», остановилась, поздоровалась и представила Ахматовой встреченных гимназистов.

Я с ними была раньше знакома, – вспоминала Валерия Сергеевна, – у нас была общая учительница музыки – Елизавета Михайловна Баженова. Она-то и привела к нам в дом своего любимца Митю и уже немного позже познакомила меня с Колей. Встретив их на улице, мы дальше пошли уже вместе, я с Митей, Аня с Колей, за покупками, и они проводили нас до дому. Аня ничуть не была заинтересована этой встречей, а я тем менее, потому что с Митей мне всегда было скучно; я считала (а было мне тогда уже пятнадцать!) что у него нет никаких достоинств, чтобы быть мною отмеченным.

Справедливости ради нужно сказать, что и у младшего из братьев Гумилёвых, Николая, никакого интереса эта встреча не пробудила. Был он печален и рассеян, постоянно хмурясь каким-то своим, должно быть, невесёлым мыслям. Зато Дмитрий Гумилёв, увлечённый Тюльпановой не на шутку, был в восторге от подобного «рождественского подарка» и всю обратную дорогу от Вокзальной площади до угла Оранжерейной и Средней, где в доме Полубояринова квартировали Гумилёвы, донимал брата бурными выражениями своей радости.

А вечером, когда первая рождественская звезда 1903 года просияла над Царским Селом, Ахматова, напрочь позабыв о мимолётном знакомстве, встречала в доме Шухардиной за изобильным семейным столом волшебную праздничную ночь. Горели свечи на ёлке, огни переливались в стеклянных бусах и золочёных шарах, довольный бас Андрея Антоновича перекрывал хохот сестёр и братьев, а детства почему-то не было. Детство уже незаметно кончилось днём, а вместе с детством Ахматовой уходила в небытие целая эпоха патриархального российского благополучия, которая навсегда осталось связанной в её стихах с ранними царскосельскими днями, проведёнными под кровом дома Шухардиной, около старого вокзала, на перекрестке улицы Широкой и Безымянного переулка:

Настоящую оду

Нашептало… Постой,

Царскосельскую одурь

Прячу в ящик пустой,

В роковую шкатулку,

В кипарисный ларец,

А тому переулку

Наступает конец.

Здесь не Темник, не Шуя, —

Город парков и зал,

Но тебя опишу я,

Как свой Витебск – Шагал.

Тут ходили по струнке,

Мчался рыжий рысак,

Тут ещё до чугунки

Был знатнейший кабак.

Фонари на предметы

Лили матовый свет,

И придворной кареты

Промелькнул силуэт.

Так мне хочется, чтобы

Появиться могли

Голубые сугробы

С Петербургом вдали.

Здесь не древние клады,

А дощатый забор,

Интендантские склады

И извозчичьий двор.

Шепелявя неловко

И с грехом пополам,

Молодая чертовка

Там гадает гостям.

Там солдатская шутка

Льется, желчь не тая…

Полосатая будка

И махорки струя.

Драли песнями глотку

И клялись попадьей,

Пили допоздна водку,

Заедали кутьей.

Ворон криком прославил

Этот царственный мир…

А на розвальнях правил

Первая фотография Ахматовой в 11 месяцев. Май 1890 г.

Преображенский кафедральный собор в Одессе. 1900-е гг.

Император Александр III

Тертий Иванович Филиппов, государственный контролёр

Фасад здания Государственного контроля на набережной Мойки, 76. Фотография 1911 г.

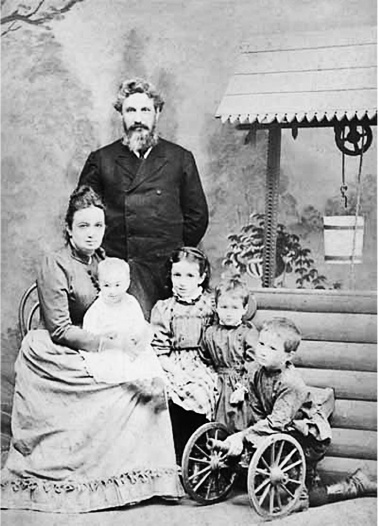

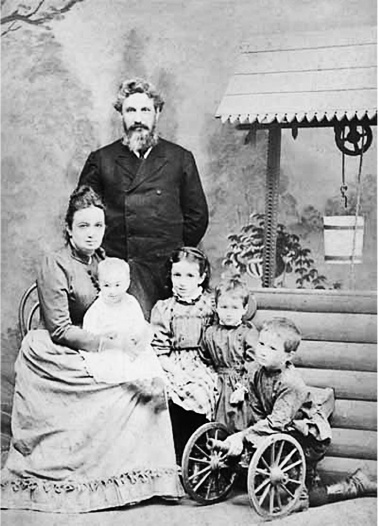

Семья Горенко. Андрей Антонович, Инна Эразмовна с Ириной на руках, Инна, Анна, Андрей. 1894 г.