Впрочем, большую часть дня, в особенности утро и вечер, эти зверьки проводят на поверхности земли, добывая себе пищу или просто греясь на солнце возле своих нор, от которых никогда не удаляются на большое расстояние. Застигнутый врасплох, тарбаган пускается бежать что есть духу к своей норе и останавливается только у ее отверстия, где уже считает себя вполне безопасным. Если предмет, возбудивший его страх, например человек или собака, находится еще не слишком близко, то, будучи крайне любопытен, этот зверек обыкновенно не прячется в нору, а с удивлением рассматривает своего неприятеля.

Часто он становится при этом на задние лапы и подпускает к себе человека шагов на сто, так что убить его в подобном положении пулей из штуцера

[2] для хорошего стрелка довольно легко. Однако, будучи даже смертельно ранен, тарбаган все же успеет заползти в свою нору, откуда его уже нельзя иначе достать, как откапывая. Мне самому во время проезда случилось убить несколько тарбаганов, но я не взял ни одного из них, так как не имел ни времени, ни охоты заняться откапыванием норы.

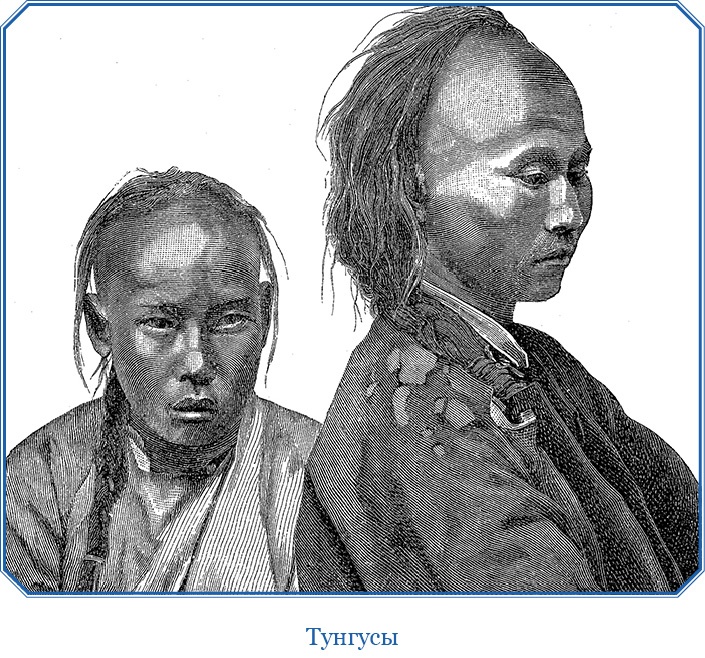

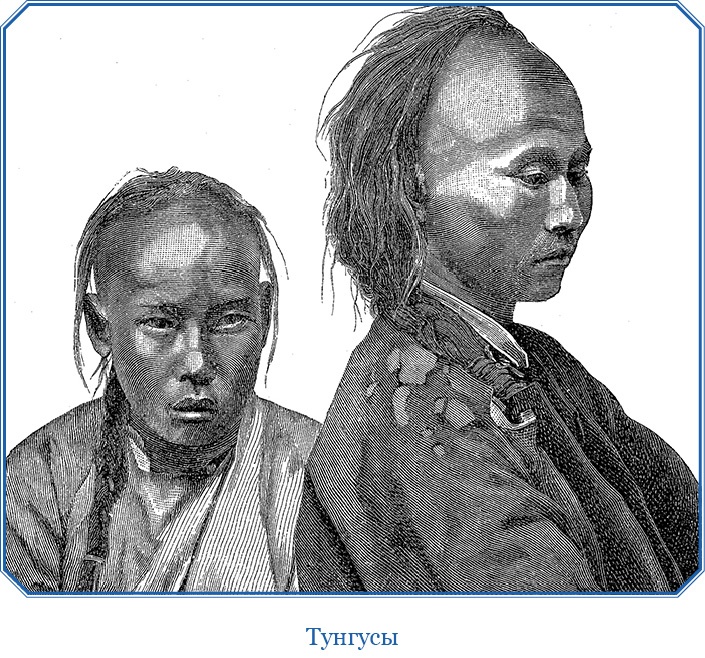

Русские вообще не охотятся за тарбаганами, но буряты и тунгусы

[3] промышляют их ради мяса и жира, которого осенью старый самец дает до пяти фунтов.

Мясо употребляется с великой охотой в пищу теми же самыми бурятами и тунгусами, а жир идет в продажу.

Добывание тарбаганов производится различным способом: их стреляют из ружей, ловят в петли, наконец откапывают поздней осенью из нор, в которых они предаются зимней спячке.

Однако такое откапывание дело нелегкое, потому что норы у тарбаганов весьма глубоки и на большое расстояние идут извилисто под землей. Зато, напав на целое общество, промышленник сразу забирает иногда до 20 зверьков.

Утром 5 июня я приехал в селение Сретенское. Однако здесь нужно было прождать несколько дней, так как пароход не мог отходить за мелководьем Шилки.

Пароходство в Сретенске начинается, как только Шилка очистится ото льда, что бывает обыкновенно в конце апреля или в начале мая, и оканчивается в первых числах октября – следовательно, продолжается пять месяцев.

Большой помехой этому пароходству служит мелководье Шилки, которая имеет на перекатах менее 3 футов глубины, так что пароходы не могут отправляться в путь и должны ожидать прибыли воды.

Кроме того, при малой глубине и очень быстром течении плавание здесь довольно опасно, пароходы иногда садятся на мель и даже делают себе пробоины.

Последнее удовольствие суждено было испытать и мне, когда, наконец, 9 июня пароход вышел из Сретенска и направился вниз по Шилке.

Не успели мы отойти и сотни верст, как этот пароход, налетевши с размаху на камень, сделал себе огромную пробоину в подводной части и должен был остановиться для починки в Шилкинском заводе, возле которого случилось несчастье.

Между тем вода в Шилке опять начала убывать, так что пароход, и починившись, мог простоять здесь долгое время; поэтому я решился ехать далее на лодке.

Пригласив с собой одного из пассажиров, бывших на пароходе, и уложив кое-как свои вещи на утлой ладье, мы пустились вниз по реке.

Признаюсь, я был отчасти рад такому случаю, потому что, путешествуя в лодке, мог располагать своим временем и ближе познакомиться с местностями, по которым проезжал.

Вскоре мы прибыли в казачью станицу Горбицу, откуда до слияния Шилки с Аргунью тянется на протяжении 200 верст пустынное, ненаселенное место. Для поддержания почтового сообщения здесь расположено только семь одиноких почтовых домиков, известных по всему Амуру под метким именем «семи смертных грехов».

Действительно, эти станции вполне заслуживают такого названия по тем всевозможным неприятностям, которые встречает здесь зимой каждый проезжающий как относительно помещения, так и относительно почтовых лошадей, содержимых крайне небрежно и едва способных волочить свои собственные ноги, а не возить путников.

На всем вышеозначенном 200-верстном протяжении берега Шилки носят дикий, мрачный характер. Сжатая в одно русло шириной 70– 100 сажен, эта река быстро стремится между горами, которые часто вдвигаются в нее голыми, отвесными утесами и только изредка образуют неширокие пади и долины.

Сами горы покрыты хвойными лесами, состоящими из сосны и лиственницы, а в иных местах, в особенности на так называемых россыпях, то есть рассыпавшихся от выветривания горных породах, совершенно обнажены.

Хотя животная жизнь в здешних горных лесах весьма обильна и в них водится множество различных зверей: медведей, сохатых, изюбров, белок, кабарги и отчасти соболей, но все-таки эти леса, как вообще все сибирские тайги, характеризуются своей могильной тишиной и производят на непривычного человека мрачное подавляющее впечатление.

Даже певчую птицу в них можно услышать только изредка: она как будто боится петь в этой глуши.

Остановишься, бывало, в таком лесу, прислушаешься, и ни малейший звук не нарушает тишины. Разве только изредка стукнет дятел или прожужжит насекомое и улетит бог знает куда. Столетние деревья угрюмо смотрят кругом; густое мелколесье и гниющие пни затрудняют путь на каждом шагу и дают живо чувствовать, что находишься в лесах девственных, до которых еще не коснулась рука человека…

Несколько оживленнее были только горные пади, где показывался лиственный лес, и редкие неширокие луга по берегам Шилки там, где горы отходили в сторону на небольшое расстояние. Травянистая флора таких местностей была весьма разнообразна и являлась в полной свежести и красоте.

Замечательно, что, несмотря на половину июня, по берегам Шилки иногда еще попадался лед, пластами сажен в семьдесят длиной при толщине более 2 футов. Гребцы-казаки говорили мне, что тут можно встретить лед до начала июля, и это служит весьма красноречивой рекомендацией суровости здешнего климата.

Во время плавания по реке нам везде попадались различные птицы: кулики, утки, чомги, цапли, черные аисты, и, как страстный охотник, я не мог утерпеть, чтобы не выстрелить в ту или другую из них.

Обыкновенно я помещался на носу лодки и постоянно посылал приветствия всем встречающимся тварям то из ружья, то из штуцера, смотря по расстоянию.

Часто также случалось, что, заметив где-нибудь в стороне сидящего на вершине дерева орла, я приказывал лодке привалить к берегу и сам шел подкрадываться к осторожной птице.