Вечером Скотт-Хансен, вернувшись с палубы, сообщил, что наверху невиданное северное сияние. Световые блики играли повсюду на снежном покрове, а на палубе было совершенно светло. Небо пламенело, особенно на юге, где огненная масса взрывалась и высоко полыхала вверху. Попозже Скотт-Хансен прибежал снова с вестью, что теперь это зрелище прямо бесподобно.

И правда. Огненные полыхающие массы разлились теперь блистающими многоцветными потоками-лентами, которые волновались, взаимно переплетались, змеились по небосводу как на севере, так и на юге. Лучи сверкали чистейшими хрустальными цветами радуги, преимущественно фиолетово-красными и карминовыми, как рубины, и самым ярким зеленым, как смарагды (изумруды). Всего чаще лучи дуг у основания были красные, а выше искрились зелеными огнями, которые вверху, становясь темнее, переходили в синие или фиолетовые, чтобы затем слиться с синевою неба.

Или же в одной и той же дуге они были то ярко-красными, то ярко-зелеными, исчезали и вспыхивали, как бы раздуваемые вихрем. Нескончаемая сверкающая игра красок, фантасмагория, превосходящая всякое воображение. По временам это явление становилось до такой степени грандиозным, что захватывало дух. Казалось, вот предел уже достигнут; сию минуту что-то произойдет – быть может, рухнут небеса. Но как раз когда от напряженного ожидания замирало сердце, огни внезапно слетали легкими и быстрыми блестками вниз. Миг – и нет ничего. Так несколькими быстрыми и легкими аккордами замирает мелодия.

Подобная развязка лишена всякого драматизма, но совершается она с такой неподражаемой уверенностью, четкостью, что невольно любуешься ею. Чувствуется опытный мастер, в совершенстве владеющий своим инструментом. То он как будто лишь шутя трогает струны, то одним ударом смычка легко и изящно переходит от наивысшего проявления страсти к тихой, будничной лирике, чтобы вслед за тем несколькими смелыми взмахами снова подняться до пафоса.

Иной раз кажется даже, что он решил нас подразнить, издевается над нами. Только что, гонимые 34—35-градусным морозом, хотели мы сойти вниз, вдруг снова начиналась эта дивная игра, и мы застывали опять на месте, отмораживая себе носы и уши. В заключение бурный фейерверк; пламя полыхало так, что ежеминутно казалось: вот-вот огонь охватит самый снег и лед – на небе ему не хватит места. Наконец, я уже не в силах терпеть: одетый кое-как, без шапки, без рукавиц, перестав ощущать свое тело, ноги, руки, ползу по трапу к себе вниз».

«Воскресенье, 10 декабря. Опять мирное воскресенье. В английском календаре этот день отмечен следующим изречением Юлла

[174]: «Не is happy, whose circumstances suit his temper; but he is more excellent, who can suit his temper to any circumstances»

[175].

Это верно, и в данную минуту я следую именно такой философии. Лежу при электрическом свете в постели, пишу дневник, пью пиво и закусываю бисквитами. Затем беру книгу почитать на сон грядущий. Целый день дуговой фонарь, словно солнце, озаряет наше существование. Теперь немудрено разобраться в наших грязных картах, отличить черви от бубен. Удивительно все же, какую силу имеет свет. Право, я стану здесь огнепоклонником. И странно в сущности, что культ огня возник не в полярных странах.

У нас на борту появилась газета «Фрамсия» («Framsjaa»); безответственным редактором ее состоит наш доктор. Первый номер читали вслух сегодня вечером, и он дал повод к большому веселью. Между прочим, в нем помещено одно стихотворение и одно «предостережение».

ЗИМА ВО ЛЬДАХ

(Приложение к новорожденной «Фрамсии»)

Как во льдах пустынных да корабль лежит,

Снегом густо-густо такелаж покрыт.

Но ты слышишь ясно,

Удивлен ужасно,

Что он не покинут, что в нем живут.

Кто же это, братцы?

Загляни-кось, братцы:

Нансена ребята весело шумят.

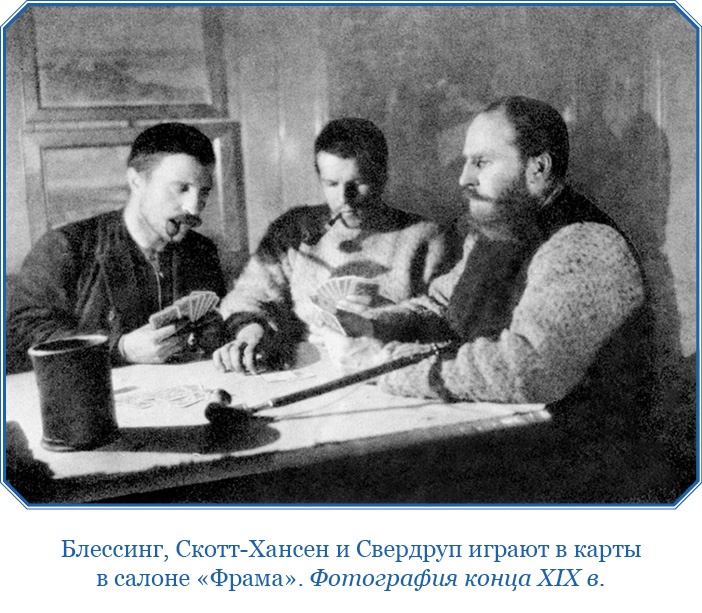

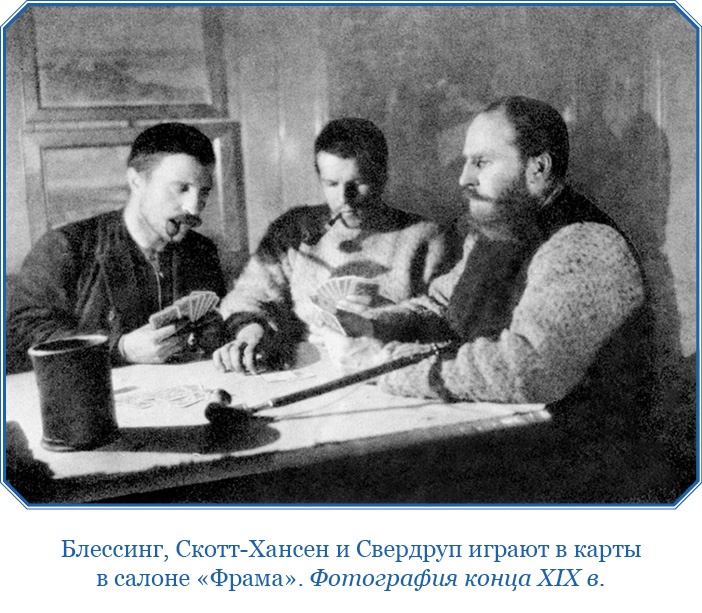

Вечер лишь настанет, карты на столе,

Чуть не все играют, гам стоит в толпе,

Вот Нурдал и Бентсен

Заседают вместе.

«Экая ворона», Нурдал говорит,

Но Бентсен, братцы,

Не смотрит, братцы,

«Сам-то ты ворона», мрачно он ворчит.

Среди всех и Гейка

[176] с широкой спиной,

Увлечен он страшно карточной игрой.

Ларс с ним так играет,

Будто он ставит

Жизнь на карту, счастье, кров свой и почет.

А Амунсен, братцы,

Смотрит на них, братцы,

Головой качает и домой идет

[177].

Свердруп, Блессинг и наш здешний Мон

[178],

Те марьяж избрали своей profession.

Время быстро мчится.

«Надо торопиться»,

Воздыхая грустно, Хансен говорит,

«Звезды наши, братцы,

Ждать не будут, братцы».

И уходит с Моном на палубу он.

Доктор только бедный не у дел совсем:

Нет больных на «Фраме», нету их совсем.

Грустно он вздыхает.

Медленно шагает

Из угла каюты в другой угол он.

Но придумал, братцы,

Себе дело, братцы,

Он для вас газету будет издавать.

Предостережение!!!

Считаю своею обязанностью предостеречь публику от некоего бродячего часовщика, который недавно завелся в нашем хозяйстве, берет у разных лиц часы в починку и не возвращает их. Как долго еще будет существовать подобное ремесло на глазах у властей?

Приметы часовщика следующие: роста среднего, блондин, глаза серые, борода русая, сутулый; в общем и целом кроткого вида.

Примечание.

Описанная личность заходила вчера в нашу контору в надежде получить у нас работу, и мы считаем своим долгом пополнить ее приметы следующими: субъект часто слоняется тут вокруг со стаей бездомных собак по пятам, усердно жует табак, следы которого виднеются на его бороде. Больше добавить нам нечего, так как нам не дано право, да и надобности нет исследовать его под микроскопом.