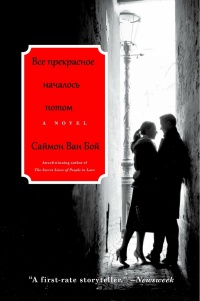

Пролог

«Настоящий рай – потерянный рай».

Марсель Пруст

Здесь все уже было – я родилась потом.

Мелкие вопросы кружат у нее в голове, точно птицы. Деревья-скелеты, обглоданные морозом, снова меняются. Их зеленые макушки наливаются тяжестью в последние мгновения уходящего года.

Она ждет в дальнем конце запущенного сада, прислонясь к калитке в своем пальтишке – том самом, которое прежде ни за что бы не надела. Но сейчас все в нем кажется ей прекрасным, особенно пуговицы-зубчики, тысячекратно замусоленные остатками трапезы на пальцах. Таинственное содержимое карманов.

Там, в дальнем конце леса, куда никто не забредает, ее жизнь начинается и заканчивается.

Скоро поля за калиткой снова разольются травяным морем.

К тому же сегодня у нее день рождения. Десять лет – нежданная возможность отправиться одной в рисковое путешествие к дальней калитке; в этом возрасте уже можно лежать в постели, не спать и прислушиваться к дождю, барабанящему по окнам. Даже сны у нее взрослеют: вот она, с разметанными волосами, вместе с отцом ищет сокровища в дальних странах; а потом, спасаясь от натиска все нарастающих познаний, врывается в утро и, обретя в нем прибежище, забывается.

Отец ищет ее в лесу. Обед готов – так и просится в рот.

Мама зажигает свечи – как будто одним лишь пламенеющим взглядом своих глаз.

Отец издали окликает ее по имени – тому, что ей дано.

Но ее настоящее имя знают только неверный свет, струящийся беззвучно, и выползающие из-под размокшей земляной корки червяки; они лоснятся и покачивают головками в слепом согласии. Отец выманивает их наружу, постукивая по земле палкой. А они думают, что идет дождь.

Отец всегда уверял, что нашел ее в саду, что она не его дочь, а создание природы и что она появилась на свет вместе с ранними нарциссами. Будто он извлек ее из земли так же, как раскапывал древние развалины, – с верой в удачу и чувством восторга.

У мамы длинные волосы. Она собирает их сзади в нетугой пучок. Шея ее дышит тишиной и утренней свежестью. Годы очертили вокруг ее глаз бороздки. Ее маленький рот открывается в предвещании всего самого доброго.

Утром отец сказал, что надвигается снег.

А ей кажется, что он уже валом валит. И его не остановить. Скоро все ее мысли будут укутаны чем-то таким, что, как она надеется, должно непременно случиться. И в полночь она будет озираться украдкой и любоваться этой сверкающей пеленой.

Иногда по ночам она вскрикивает, и тогда приходит отец. Он держит ее за руку и гладит, пока глаза ее не затягивает влажной поволокой и она не погружается медленно в глубины сна, оставляя все мелкие вопросы на поверхности житейского моря до утра.

Она знает, что произошла от них.

Знает, что ее держали на весу – теплый скулящий комочек с бьющимися малюченькими ручонками.

И была кровь.

Она знает, что выросла изнутри. Знает, что люди выращивают друг друга.

Однажды она увидела, как на дереве что-то растет. Как внутри шелковистого брюшка, сцепленного с шероховатой корой, что-то шевелится. Внутри белого мешочка, сплетенного из волшебных нитей. Она навещала свое волшебное дитя с неизменным постоянством. Тихонько разговаривала с ним и напевала ему школьные песенки.

Слова в иные счастливые мгновения обретают чувство.

Ей казалось, что дитя внутри белого кокона росло и порой шевелилось, когда она согревала его своим дыханием.

Она воображала себе, как в один прекрасный день изнутри кокона на нее уставится удивленное личико. Она оторвет теплого младенца от дерева, даст ему молока и уложит в колыбельку из спичечного коробка, где он будет спать, покуда не вырастет и не переберется к ней в спальню, и, как все дети, не начнет расспрашивать ее обо всем на свете. Она воображала себе, как его крохотное тельце извивается у нее в руке. С открытым ртом, похожим на черную точку.

А потом, как-то вечером, после ужина, она пошла проведать свое дитя на дереве и увидела, что кокон опустел.

Призрачная кожица, эта тонкая пелена разорвалась, когда ее не было рядом. Она ждала до темноты, пока опаленную огненным закатом даль не огласило мрачное, бестолковое воронье карканье. Ее глаза тоже покраснели. Она медленно брела через сад к дому.

Но если раньше она до смерти боялась признаться хоть кому, что у нее есть ребеночек, то теперь гордость не позволяла ей поделиться своим горем с кем бы то ни было.

Однажды летом, когда она, с опустошенным сердцем, лежала под тем самым деревом, ей на голую коленку села бабочка.

Крылышки у бабочки то поднимались, то опускались, а два глазка слепо глядели на нее. И ее глаза так же слепо глядели на бабочку. Торжество прирды органично.

И вот она слышит отца.

Голос его звонок и отчетлив. Он громко разливается меж влажных деревьев.

Прошло время, прежде чем он повстречал ее маму.

И было это до нее.

Мир тогда был мрачный и бессмысленный. Он дышал жизнью, но не имел формы.

О ней тогда даже не помышляли. Она была мертва, хоть и не умирала.

И вот теперь отец окликает ее на пороге ночи, а она думает о том, как он повстречал ее маму. Звал ли он ее по имени в темном лесу? Отозвалось ли оно эхом в его сердце, прежде чем он познал его как некую утраченную занимательную науку?

Сегодня же вечером, после обеда, она непременно спросит, как все было.

Ведь мы начинаем любить еще до того, как познаем любовь.

Она знает: мама упала – но не с неба, подобно тому, как нитевидная молния безмолвно обрушивается на холмы, а в месте под названием Париж. Фотоаппарат – вдребезги. Лестница – в крови…

Отец уже совсем близко.

Она думает, не упасть ли на землю, но тут вспоминает ее имя – только оно и служит ей опорой в жизни.

По дороге к дому, сквозь мрак, ей хочется спросить у отца, как он повстречался с мамой.

Единственное, что она знает, так это то, что кто-то упал и что все прекрасное началось потом.

Книга первая

Греческий роман

Глава первая

Для неприкаянных непременно найдутся города, где чувствуешь себя как дома.

Это места, где одинокие люди могут жить в отрыве от уготованной им жизни, – вдали от всего, что им было когда-либо предначертано свыше.

Афины издавна слыли местом, куда стекаются одинокие люди. Городом, обреченным навсегда остаться обезличенным; городом, наводненным жестокими уличными бандами, где беспрерывный грохот транспорта сродни неизбывному звенящему звуку тишины. Сами горожане живут в облаках дыма и пыли: подобно бездомным псам с вечно отвисшими челюстями, заполоняющим улочки и закоулки, там везде и всюду витают дымные испарения, лишь изредка рассеивающиеся под дуновением ветра, или душистые запахи, изливающиеся из кастрюль со снятыми крышками.