– Сам сойду.

Перед башней стоял, глазел по сторонам усач с кривой турецкой саблей на боку. Сдернул красноверхую баранью шапку, поклонился.

– От пана енерального судьи до твоей милости. Он ждет тебя. Проше пана пожаловать за мною. Толки обецуй абы еден был.

– Понятно, что один. – Трехглазый кивнул. – Сейчас оденусь понеприметнее. Ты подожди за воротами, на площади.

Поднялся, сменил кафтан на худой мещанский зипунишко, надел под него тонкую кольчугу бухарской работы, повесил под мышку чехол с булатным ножом, а на спину, за пояс сунул легкий пистоль.

Хорошо было Маркелу. Молодо.

У ворот поманил к себе Лопуха с Роговым, велел: пойдете за нами на отдалении, невидно. Когда свистну – бегите ко мне со всех ног.

Негромко, в четверть силы, показал, как свистнет.

Провожатый ждал, привалившись к монастырской стене.

– Далеко идти?

– На Евсейкову, за Лядськи ворота. У пана судьи там салотопня с ковбасней. Место тихое, нихто не побачить…

Маркел вспомнил, что Кабаненко богат мясной торговлей, владеет в разных городах свинарнями и скотобойнями. Неудивительно, что и в Киеве.

Больше ни о чем не говорили, шли молча. Время от времени оба оглядывались.

Трехглазый своими был доволен. Только раз заметил у дальнего плетня Лопуха – тот пошатывался, будто пьяный. Рогова же вовсе не видел.

Хорошо, что в Киеве не было прямых улиц. Верней сказать, никаких не было. Просто разбросаны дворы – как придется. Иной слева обойдешь, иной справа. Избы почти все беленые, с соломенными, камышовыми, черепитчатыми крышами. Дома побогаче – с высоким крыльцом на столбах. Заборы бревенчатые, оплетенные ветками, перед заборами растут подсолнухи, одуванчики, мальвы.

Сравнивать с Москвой – тут, конечно, и нарядней, и веселей, и просторней, да еще Днепр под высоким берегом лучится широченной золотистой лентой. Славно, но все же не город. Только что церквей много, а так – будто накидали без порядка множество хуторов, как придется. Ни тебе кремля, ни городских стен, ни важности.

Вал, правда, был, но плохонький, полуосыпавшийся. Перелезай где хочешь.

Провожатый так и повел – не воротами, а по земляной насыпи, потом через сухой ров, в хозяйственную слободу, где, похоже, собрались ненадобные в городе промыслы. Здесь пахло кровью и требухой, сырыми кожами, навозом, тухлятиной – хоть нос зажимай.

Обошли одну скотобойню, другую, близ скорняжного двора свернули в узкий полуулок. Казак остановился перед глухой безоконной стеной длинного дома или хлева, стукнул особым хитрым образом в малозаметную низкую дверь. Она открылась.

– Заходь, пане. Я зачекаю за дверима.

Где-то неподалеку истошно визжала свинья. Свиньи – известно – чувствуют свой смертный час. Не то что бараны, которые прутся прямо под нож и только блеют.

Помедлив и, будто из осторожности, оглянувшись назад (далеко ли стрельцы?), Маркел пригнулся, шагнул в полумрак.

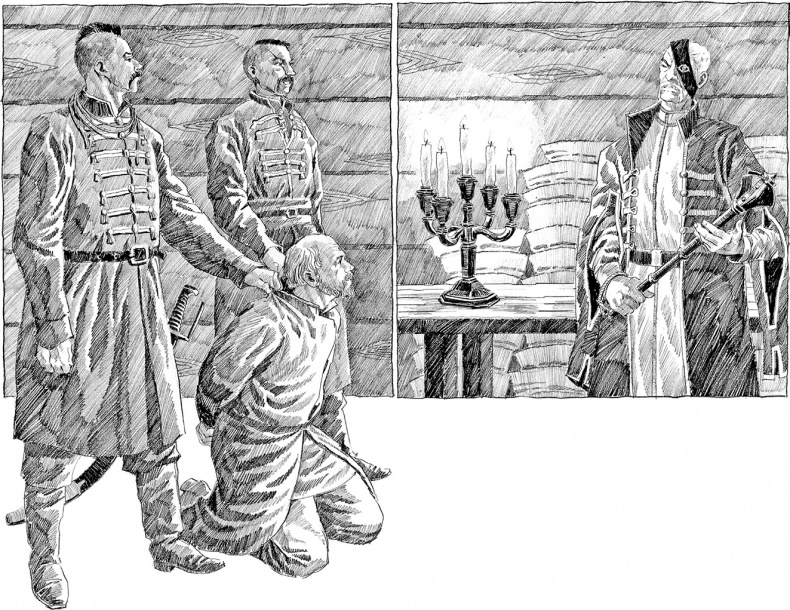

Сначала он увидел только стол, на котором в шандале горела одна свеча, остальные были незажжены. Потом – сидящего человека. В шапке, немолодого, с длинными полуседыми усами. Вместо глаз темные тени. Руки сложены, тревожно пошевеливают пальцами.

– Вот ты каков, пан Трехглазый, – сказал генеральный судья с мягким выговором. Про Кабаненку было известно, что он бегал от ляхов на Русь и подолгу там живал, потому хорошо говорит по-московски. – Ране мы с тобой только переписывались, а ныне довелось свидеться.

Он привстал, левой ладонью оперся на стол, правую протянул для пожатия.

Маркел малость свыкся с темнотой, посмотрел вокруг.

Комната была пустая, только у задней стены высоко, будто дрова в поленнице, лежали какие-то белые плоские штуки. Трехглазый догадался: сложенные друг на дружку шматы сала. Тут ведь салотопня.

– Здравствуй, здравствуй, твоя милость…

Шагнул вперед, сжал поданную руку, а вторую, лежавшую на столе, с размаху пригвоздил к дереву ножом.

– Агхххх! – захлебнулся хрипом длинноусый, забился, попробовал вырваться – не вышло.

– Ты такой же судья, как я турецкий султан, – тихо сказал Маркел в перекошенное от боли и страха лицо. – Подкинули покойника, будто только что убитого, а у него уже кожа остыла. И письмо на нем оставили. Дурак я вам, что ли? А ну говори, песий сын, кто ты таков?

И повернул нож в ране.

Лже-Кабаненко взвыл:

– Ыыыы!

– Скажешь?

– Ска…жу. Я слуга пана полковника… Кричевского.

Трехглазый удивился. Идя в ловушку, он думал, что это злокозничает кто-то из украинской старшины, враг Москвы и генерального судьи, а полковник Кричевский, помощник пана Чарнецкого – это совсем иной поворот. Пронюхали, значит, поляки про тайные сношения меж Кабаненкой и патриархом…

– Ладно. Будешь со мной прям – оставлю жить.

Завернув нижнюю губу, Маркел засвистал условным свистом, по-прежнему крепко держа ряженого, чтоб не вырвался.

Сзади стукнула дверь. Вбежал один человек, за ним второй.

– Ну-ка примите его, ребята, – сказал Трехглазый, не поворачиваясь.

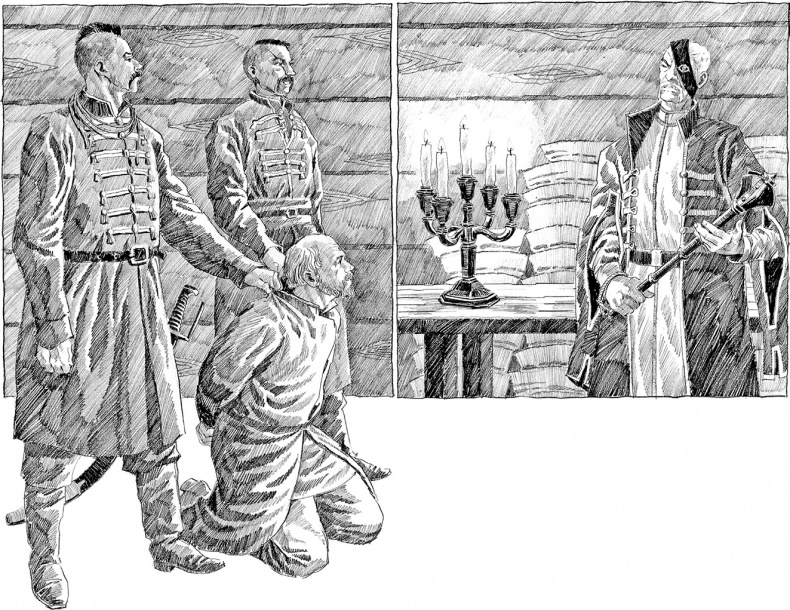

Но приняли не поляка, а самого Маркела, да так крепко, сноровисто, что он обезручел и обезножел: сверху взяли за локти, снизу за колени.

Это были не стрельцы, а какие-то неведомые мужики, очень сильные и, кажется, свычные к хватательному делу. На что Трехглазый был жилист, но вырваться не сумел, только зря головой тряс.

– Рогов! Лопух!!! – заорал он во все горло.

Снова скрипнула дверь, однако не с улицы, а с другой стороны. Вошел кто-то высокий, в полумраке едва различимый. Видно было только седую голову и вислые рукава кунтуша, да странной золотой искрой блеснуло сбоку лицо.

– Зря кричишь, Трехглазый, – послышался надтреснутый стариковский голос. – Кончили мои гайдуки твоих людей. Не дозовешься.

Ложный судья, освободившись, выдернул из раны нож и громко застонал.

– Поди вон, Ершило. Не скули, – презрительно бросил ему вошедший. – Прав он. Генеральный судья из тебя, как из курёнка орел.

Задние сноровисто завернули Маркелу руки за спину, скрутили веревкой. Вынули из-под зипуна пистоль. Самого поставили коленями на пол, но не выпустили, продолжали держать с двух сторон. Пленный оказался лицом вровень со столешницей и всё пытался разглядеть, кто это тут командует.

А тот не торопился. Пропустил мимо Ершилу, просеменившего к двери с прижатой к груди рукой. Не спеша высек искру кресалом.