– Унеси его обратно, да не ушиби.

Ночью брат просыпается, пить хочет. Хочет встать, а ноги до полу не достают. Попробовал с одной сторонки – не получается, с другой – никак. И привиделось ему, что он на утесе, один на всём свете одинешенек. Стал он молиться тогда и каяться, пока не рассвело. Потекла в окна муть серая, белоношная, и увидел он, что на столе спал в новом своём доме.

Не сказал он ничего братьям и сенокосить с ними ушел.

А у младшего брата жена с дитем дома осталися. С утра жена порхалась, пироги творила, рыбников одних загнула три штуки. День уж к серёдке катится, глядь в окно: поп идет! Положила хозяйка дитя на стол и давай снеди наготовленной тащить – вина четверть, пироги с брусникой, да рыбники, соленья с подпола, да жарницу с печи, и гороховые пряжёнки, и толоконники, и вареньев, и шанежек пустых к чаю. Всё на стол! Поп-то был не дурак закусить.

А дитя, даром ему года нет и оно без посторонних мыслей, взяло и на стол-то нагадило, аккурат посередке. Что поделать? Лысина поповская уж за самым окном светится! Схватила молодуха блюдо большое, да и накрыла.

Заходит поп в избу. Огляделся, углы перекрестил.

– Хороший дом, – говорит, – и хутор крепкий. Но без названия никак нельзя, никак.

Видит поп стол с угощеньем: тут тебе и четверть подпотевшая, и рыбник с паром, и мухи в вареньице копошатся. А посреди – самым большим блюдом накрыто. Видать, главное угощение для попа заготовлено.

– А чем у нас дом богат? – поп спрашивает и блюдо-то поднимает.

Удивился поп, чем дом богат. Но виду не выказал. И припечатал:

– Так и быть по сему: Засерихино.

И не было с той поры в Засерихино хорошей жизни, а была только худая. Старшего брата шатун задрал, средний заслонку рано закрыл – дома угорел, а младший ослеп нестарым еще мужиком. Ходил бельмоватый и всё сказывал про чудь, про мужика выше лесу, про нору под закладное бревно, – да не верили ему ничегошеньки.

Вот такую штуку Зыбиха рассказала, я раньше не слыхал.

Посмеялись люди, а Зыбиха – знай свое:

– Вода есть вода, и камень есть камень. Святости и спасения в них нет. Не проведём же на мякине наши сердца, друзья, как когда-то чудь провели… Чудь была белоглазая, и чудь была краснокожая. И была заволочская чудь – наша…

Выходит следом Федя Кальмарик и говорит:

– Спасибо, Марья Алексеевна, за ваши мнения, пусть они и казус, и не более чем. Кто еще имеет сказать?

А я имел. Я ж ему по суду одна тысяча двести два рубля должен и 50 копеек. Так я что сделал: тысячу бумажкой взял, а двести этих два рубля и 50 копеек мелочью, вразнобойчески.

Выхожу в круг перед всем честным народом, вкладываю ему тысячу рублей в лапку, а мелочь бросаю в морду лица.

Некто из толпы говорит:

– Дай ему, Кальмарик, справа.

Покраснел Федя, сопит.

– Дал бы, да не той стороной стоит.

Коля Розочка тогда из толпы кричит:

– Брэк! Эпизод заигран.

Хотел я еще Феде затрещину одолжить, да выскочила тут Надя Синеглазка, схватила меня за руку и давай на ней болтаться и кричать ерунду, которую обычно бабы кричат в таком случае.

– Тварь, – кричит, – бесстыдная, – и так далее, – хруль коростоватый. Я за тобой по этапу не пойду, чтоб тебе повылазило. Навеку мне надо, в разуму…

Мне – что? Ничего.

– Давайте, – говорю, – камень выкапывать. Устроили представление… Делов-то на пять минут.

Так и вышло, не больше. Подкопали, тросы завели, да и вытянули. А он такой ничего себе, килограммов триста. А в общем камень и камень. Стоим, пялимся. Осознаём.

Подошел Миша Блин к камню, на колени встал, обнял, пошептал что. Поворачивается к народу и говорит:

– Слово хочу сказать.

А слова из него завсегда так лезут, я извиняюсь, как он вчера первое слово сказал – это известно.

И щека дергается.

– Давай, – люди гудят, – только быстро.

Оно можно понять, все-таки суббота у людей.

И вот Миша Блин говорит:

– Я человек перед вами облупленный. Могу копать, могу не копать. Считай, уже две специальности. Простой человек…

– Только ты с придурью, Миша, – кто-то с толпы говорит.

– С придурью, – соглашается, – но не со зла. Чтоб со зла мы, плоссковские, не наученные… Я, щепка безотцовская, помню, Анфейко Соломатин к нам похаживал с левого берега. Жене-то его не набегаться за мужиком кажный раз. Но как застанет – берет за шкирку и ведет домой. Раз встретил ее в магазине, она и говорит мне: «Миша, мать капусту тебе даст, так ты не ешь. Пошла я вчера к вам за Анфейком, а в сенях ушат с капустой стоит, дак я в него насцала».

– Миша, ты мне мероприятие комкаешь, – Кальмарик говорит.

– Комкаю, – кивает, – гори оно огнем. И во всём у нас, плоссковских, так, без различий на право и лево, одним гуртом… Но слух тут прошел, что нас разделить хотят. Чтоб, значит, отдельно Левоплосское и Правоплосское. Чтоб, значит, разойтись по углам… Не будем пальцем показывать, но как же этот постыдный саботаж вышел, Федор Эльмарович, после которого неизвестно, как в глаза людям смотреть?

– Собака на мосту издохла, – отвечает Кальмарик, – вы три дня решить не могли, кому убирать.

– То псина, а я про людей. У людей душа глубоко сидит, снаружи только кутька болтается. Не разделяться нам надо, а наоборот. Предлагаю бессрочную забастовку и недоверие администрации…

Народ шумит:

– Повестка дня… досрочные… голосовать…

– И на этом камне, – Миша поверх голов кричит, – перед всеми клянусь не посрамить родного села. Чтоб оно, значит, вопреки и навсегда. Подходи клясться, у кого совести хоть маленько завалялось.

И я первым в очереди пошел.

Одну руку на камень положил, а вторую на сердце.

– Клянешься ли на чём свет стоит и на веки веков?

И я ответил:

– Клянусь.

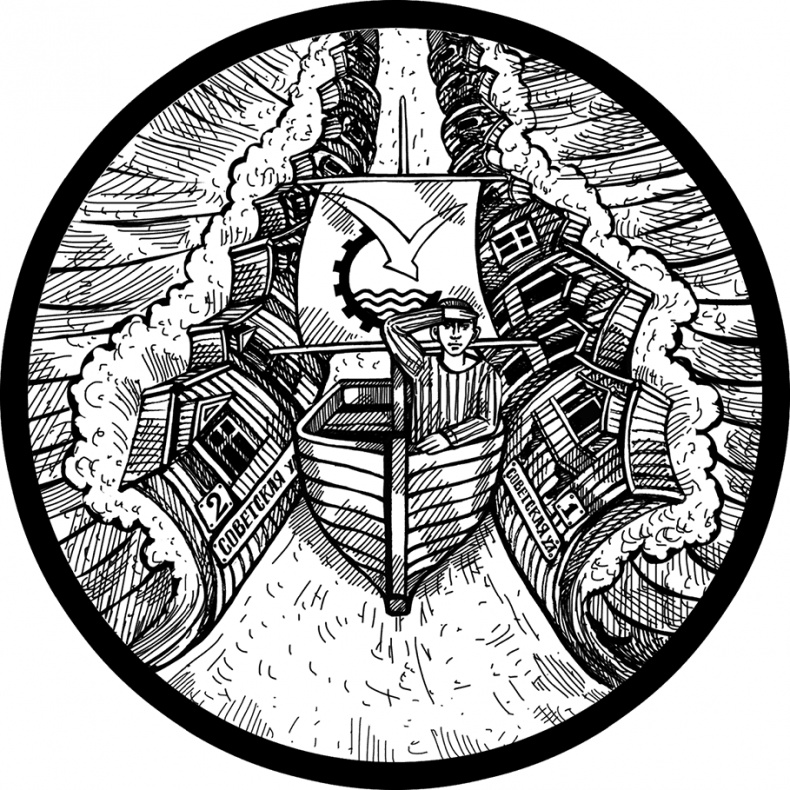

Улица Советская

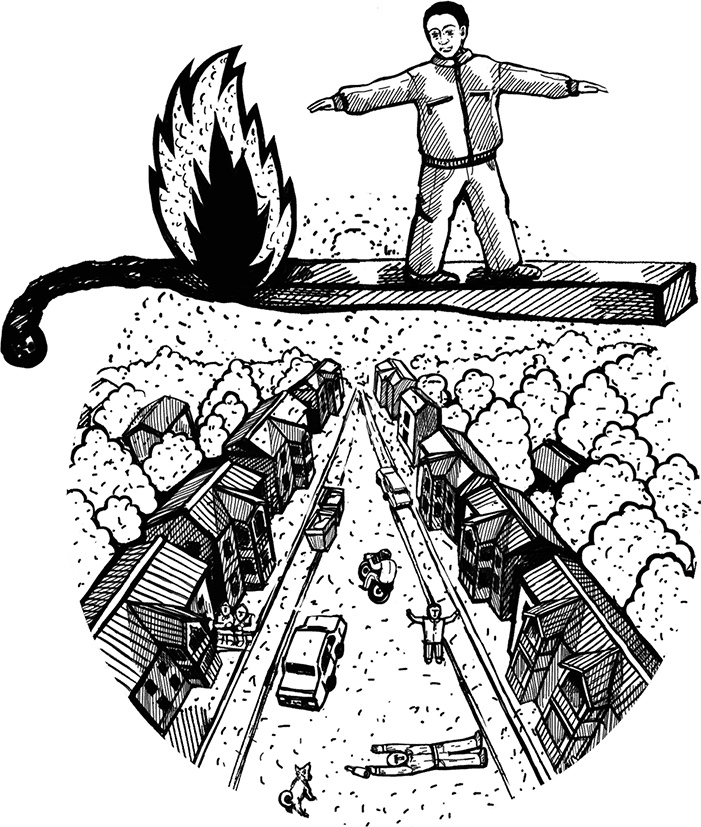

Мои семнадцать

рассказ-айсберг

Дворовые пацаны, мы дружили истово, люто и яростно. Полутона в нашей палитре не держались. Мы знали белое, мы знали черное, мы знали кто чего стоит, мы знали – что почём.

В тот влажный осенний вечер впятером сидели во дворе дотемна. Острые крыши домов рвали на клочья набухшее, мечущееся вымя неба. Солнце, бледное наше северное солнце, запуталось скоро в них и задохлось. Скука выгнала нас из теплых квартир, вымела из-за сытных столов и – сейчас – настигала. Возвращаться в унылые кельи не хотелось.