А Бог? Где был Бог, когда он был так нужен? Или Бог был только для немцев? А для заключенных — где был их коварный Бог? Их Богом было отчаяние. Их Богом были нищета, истощение, смерть. Бог — это всего лишь помешательство на Боге. Бог — это проявление человеческой слабости. Умирающие взывали к Богу. Я видела это и слышала. Бог — это красивое слово, отворачивающее взгляд человека от реальности. В Аушвице не было Бога. Иначе где же Он был, когда вешали совсем молодых женщин, еще девочек, а мы должны были смотреть на это? Где Он был, когда перед отправкой в газовую камеру мне улыбнулся тот мальчик? Где Он был, когда тысячи людей подыхали как собаки?..

Размышляя на эту тему, я неизменно прихожу к одному и тому же выводу: я не верю ни в Бога, ни в государство. Что же остается мне тогда? Только вера в людей.

После войны все рассуждают о праведниках и злодеях, но кем они были на самом деле? Конечно, войну учинили уголовники и военные преступники. Но если бы немцы выиграли войну, кем бы они тогда были?..

Голландец стрелял в моего брата. Лео предал меня, и поэтому меня арестовали. Кейс предал меня, а голландская полиция любезно задержала меня и заточила в тюрьму. Они аккуратно выполнили свой долг, а вечером наверняка пили чай с женами и читали деткам сказки на ночь. И напротив, Йорг и Курт были ко мне добры — как и тот немецкий доктор в Равенсбрюке. Немка Магда Колье была добра ко мне и к моей матери. Нет однозначно черного и белого, нет ковбоев и индейцев. Есть только люди. Хорошие и не очень, а в большинстве своем они добродетельны, послушны и беспринципны.

Снова и снова я прихожу к этому выводу, пару дней побарахтавшись в вареве своих мыслей. Потом я успокаиваюсь и выныриваю в повседневность. Ни о чем таком я не могу разговаривать с Элоном. Он этого не понимает. Однажды я мягко попробовала это сделать, но увидала лишь его вопросительный взгляд. Поэтому я свои размышления держу при себе, окружающим рассказываю только про мигрень. Про мигрень понимают абсолютно все. И время от времени у меня случаются те самые “приступы мигрени”, которые помогают мне перекинуть мостик от внешнего к внутреннему и наоборот…

Ни в одной другой сопредельной стране не убили столько евреев, сколько их убили в Голландии. Даже в самой Германии. Нет, я рада, что осталась в Швеции. Чем дольше я об этом размышляю, тем больше меня удивляет голландский менталитет. И я не понимаю, почему Голландия так относится ко мне. Как будто это я совершила преступление. И совершив преступление в военное время, продолжаю оставаться преступницей и в освобожденных Нидерландах. Мир перевернулся с ног на голову. Мне не повезло, собственно, не с тем, что я родилась еврейкой, а с тем, что я родилась нидерландской подданной. Здесь, в Швеции, на меня смотрят как на достойного уважения гражданина, как на женщину, смотрят, может быть, с чуть большим интересом, потому что я родом из другой страны.

Предавшие меня в Нидерландах беспринципно переметнутся на сторону союзников и будут с пеной у рта доказывать, как храбро они боролись в Сопротивлении. Вероятно, они думают, что я мертва или настолько искалечена духовно, что меня можно не опасаться. По многим разделившим мою судьбу я замечала, что после всех перенесенных страданий они стали апатичными или пассивными. Однако мои предатели заблуждаются: даже живя в далекой Швеции, я позабочусь о том, чтобы им не удалось скрыть свои грязные делишки. И я пишу подробное письмо к голландским властям, где обвиняю Лео Криларса и Кейса ван Метерена в предательстве, а Маринуса Криларса — в коллаборационизме. По возможности тщательно я описываю события и факты, об этом свидетельствующие. Вскоре получаю ответное письмо и с облегчением узнаю, что они все трое арестованы и заключены под стражу.

А потом следует еще одно письмо от голландских властей. Речь в нем идет о налогах моих родителей. Мой брат уже уведомил налоговые органы о том, что наши родители погибли, но в письме утверждалось, что они… вновь должны заплатить налоги, да еще с процентами, поскольку мы с братом не можем доказать, что наших родителей нет в живых. И официально нигде не зафиксировано, что они мертвы.

Наш дом, разграбленное имущество и экспроприированные ценности — ничего из этого я назад не получила. Равно как и деньги, которые под давлением оккупационных властей родители вынуждены были положить в банк “Липпман, Розентал & Ко”, по крайней мере ту их часть, которую отец еще раньше взял из банка и спрятал на фабрике. Доказать все это очень трудно, утверждают голландские власти. Когда я отвечаю, что на самом деле все очень просто и украденное должно быть возвращено, мне вновь сообщают, что доказать все очень трудно и мое дело непременно будет тщательно изучено и рассмотрено. Для реституции украденных денег и имущества, которые во время войны были в ведении нидерландских властей, вскоре после освобождения правительство Нидерландов разработало специальный закон, препятствующий возращению украденного ограбленным собственникам. Парламент утвердил этот закон. Невероятно демократично. Такому закону позавидовал бы даже нацистский режим. И те же самые нидерландские власти тем временем сняли с банковского счета деньги моих убитых родителей, чтобы заплатить с них налоги с процентами, а также все прочие неведомые нам расходы. Без нашего, естественно, согласия.

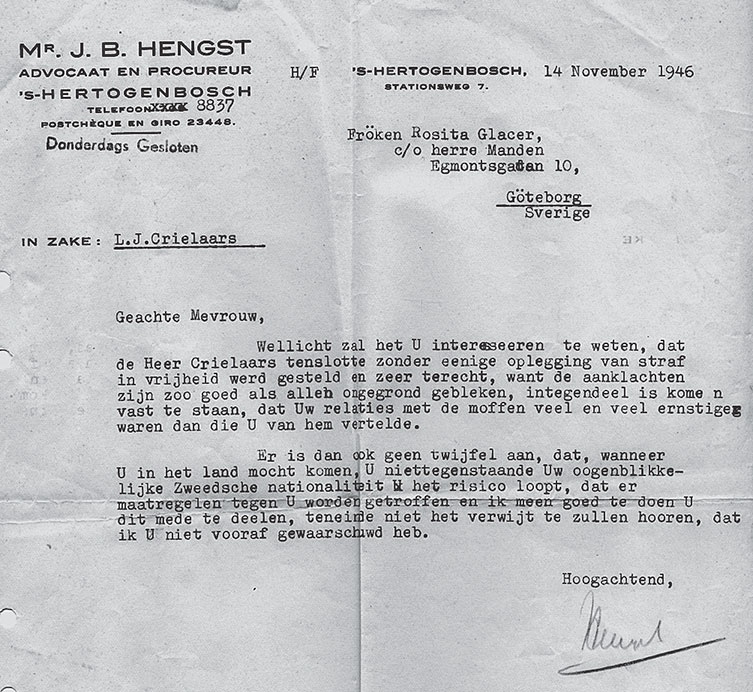

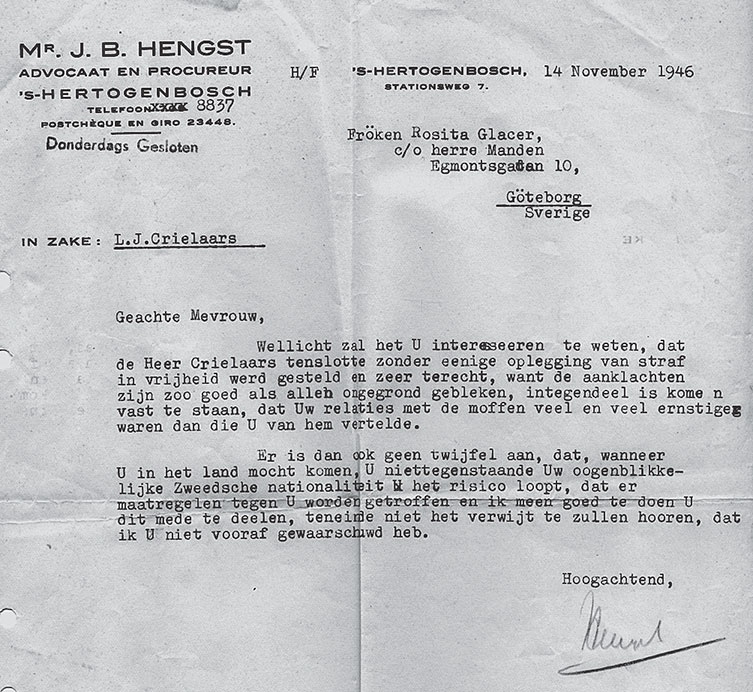

Я не могу позволить себе нанять адвоката. Более того, я не знаю, могу ли я адвокатам доверять. В первые годы оккупации я видела, как большинство адвокатов просто-напросто бросили своих уважаемых коллег еврейского происхождения на произвол судьбы. Куда-то подевались их с пафосом декларируемые принципы о праве и их безупречной порядочности. Вот и г-н Й. Б. Хенгст, адвокат моего бывшего мужа Лео, несмотря на то что вина его клиента была доказана в суде, написал мне угрожающее письмо такого содержания.

Уважаемая мефрау,

…Установлено, что ваши отношения с моффами

[101]

были куда более серьезными, чем те, которые вы приписываете ему /Лео/. И нет никакого сомнения в том, что, как только вы прибудете в страну, несмотря на ваше шведское гражданство, в отношении вас будут применены соответствующие меры. Именно об этом я вас и извещаю, чтобы впоследствии не заслужить упрека в том, что вы не были своевременно предупреждены.

С уважением….

Письмо Розе от Й. Б. Хенгста, адвоката Лео Криларса

Из моего исчезнувшего имущества мне ничего не удалось вернуть. И из того, что у меня конфисковали немцы, и из того оставшегося, что после освобождения было передано нидерландским властям. Только мефрау Колье вернула мне после войны сохранившиеся у нее деньги. К ним она приложила отчет о потраченных ею суммах на продуктовые посылки и денежные переводы, которые я получала от нее в Вестерборке и Вюгте. А “дорогое государство” зажилило компенсацию всех вынужденно потраченных мною средств. Лишь после судебных разбирательств, длившихся годами, у него удалось вырвать кое-какие крохи.