Я пробрался по козьей тропе и спустился к Храму с верхних склонов. Никто не мог меня видеть.

Я не ошибся: двор и галереи, ведущие в покои Просветленного, были пусты. Ни одного монаха при входе. Горела одна-единственная масляная лампа. В полутьме я разглядел сооружение из циновок и бамбука и предусмотрительно подождал, пока глаза не привыкнут к темноте, чтобы убедиться, что молельня Просветленного пуста, как я и предполагал. Тогда я приблизился к внешней перегородке и осветил своим фонариком покрытую лаком гравюру, которую пытался разглядеть во время встречи с тулку.

Рисунок был сделан на козьей коже, очень сухой и посеревшей, это подтверждало ее древность. Я постарался скопировать его, насколько возможно, сохраняя спокойствие, и закончил как раз в тот момент, когда прогремели ритуальные трубы, наверняка возвещая возвращение процессии.

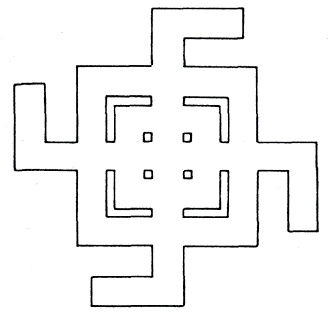

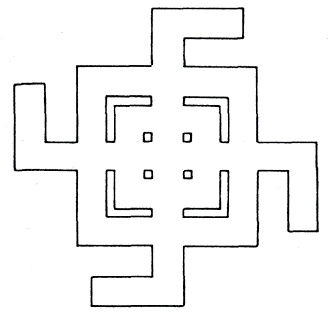

Вернувшись, я долго держал перед собой рисунок. Я уверен, что это не символ, а скорее план города-крепости. Я не могу удержаться от того, чтобы мои предположения не переросли в опасную убежденность: я не сомневаюсь, что это и есть план «Утраченного, но Грядущего Города», рисунок, который Гурджиев послал Сталину, спасаясь из революционной России в 1917 году.

Не это ли крепость Агарты? Почему Просветленный Гомчен Ринпоче хранит его на стене своей молельни, где он предается медитации? Неужели Агарта не просто символ, а настоящий город, выдолбленный в толще неведомого горного хребта, как утверждает сомнительный пробританский агент Оссендовский?

Мои сомнения и размышления ни к чему не приводят. Я знаю, что вступил на опасную территорию; я и проник туда, чувствуя, что делать этого не следует.

Я просыпаюсь посреди ночи. Рисунок никак не идет у меня из головы. Внешние выступы городской стены образуют свастику и сообщают городу движение, копирующее вращение Галактики, движение мировой материи после великого взрыва.

Я фантазирую и сильно рискую. Я уже сейчас дорого расплачиваюсь за свое безрассудство.

Я нахожусь в краях, описанных фон Хагеном, где символы и реальность переплетаются, грозя погубить всякий разум.

Дни проходят один за другим. Я вычеркиваю их в календаре, как это делают заключенные. Время от времени во мне просыпаются необъяснимые страхи, надо решительно пресекать их. Например, я чувствую, что в какой-то момент время на моих часах или в моем календаре могло затеряться или спутаться. Сама эта возможность приводит меня в неописуемый ужас. Дурацкие мысли, подобные этой, упрямы, как сорняки.

Я здесь слишком одинок. Я дожидаюсь вечера, чтобы после скромного ужина склониться над чистой страницей дневника. Тогда я чувствую, что вновь обретаю себя. Я как будто смотрюсь в зеркало, чтобы побыть самим собой. Я готов до бесконечности блуждать в дебрях риторики, лишь бы не расставаться с ручкой и не возвращаться к одиночеству.

Каждый день я хожу в квартал Танцующих. Я превратился в постоянного посетителя. Кто-то уже в курсе и даже потворствует мне в моем новом увлечении: возле своей обычной колонны я нашел циновку и тростниковую подушку, чтобы было куда положить голову.

Без тоски или нетерпения я отдаюсь движениям танцовщиц как ритуалу, смысл которого мне вот-вот откроется. Этот танец наверняка обладает гипнотическим действием, потому что я перехожу от зачарованности ко сну, судя по всему, не слишком краткому (вчера я проснулся после заката).

Чувствую, это идет мне на пользу. Я возвращаюсь умиротворенный, медленно ступая по берегу канала. Эта музыка ударных инструментов, когда каждая нота растягивается и растворяется в долгих промежутках тишины, кажется мне единственно возможной музыкой. Я с ужасом вспоминаю «Тетралогию», которую мы слушали в Байройте на специальном представлении для членов СС. Эта молчаливая, уводящая в глубокий транс музыка – полная противоположность, антипод Вагнера или Брамса.

25 АВГУСТА 1944 ГОДА

Мои страхи, связанные с потерей временных ориентиров, времени моего мира, растут. Сегодня в полдень я постарался как следует измерить высоту солнца с помощью секстанта. Я работал, стараясь добиться максимальной точности, но моя неловкость и медлительность в применении этих простых расчетов были очевидны.

Ли Лизанг, возвращавшийся с обхода садов, застал меня за чисткой секстанта. Как всегда, он говорит с улыбкой-гримасой, в которой перемешались вежливость и насмешка. Мне это неприятно.

Я завел разговор о Танцующих, чтобы он не подумал, будто я что-то от него скрываю. Это было бы опасно, ведь я начинаю понимать, что нахожусь в руках этих людей, как мышь в когтях кошки, которая может быть и игривой и беспощадной.

– О, это своего рода жрицы… Они стекаются сюда из разных мест: из Индии, Бирмы, Малайзии, Китая, Монголии, Тибета, даже из Японии. Раньше, в очень древние времена, вторая дочь каждого крупного сановника должна была стать весталкой… Чтобы на своем теле нести священные тексты. Есть очень красивые, не так ли? – произнес Ли Лизанг чуть ли не с пафосом.

Они показались мне почти детьми, изящными, удивительно гибкими в своей неподвижности. Но известковые маски лишали их индивидуальности. До этой минуты я не думал о них как о женщинах. Ли Лизанг добавил:

– Некоторые из них – тулпы. Их тела полностью принадлежат демонам или людям, которые продолжают переживать в них свою собственную жизнь…

Мне было непросто понять его двусмысленные речи. Во всяком случае, я предпочитаю не записывать то, чего не понял.

Я стараюсь не уделять слишком много внимания этим странностям. Я твердо решил изо всех сил держаться за свою миссию и как можно раньше получить ответ от Просветленного. Я должен строго следить за собой, чтобы не поддаваться любопытству. Я не могу позволить, чтобы всем вокруг овладела завораживающая нелогичность.

Чувствую, что нахожусь на последнем перевалочном пункте перед восхождением на вершину. Я не могу позволить себе ни одного неверного шага.

Запишу последнюю фразу, брошенную Ли Лизангом о масках Танцующих:

«Маска очень, очень нужна… Не следует, чтобы наше лицо было слишком прозрачным, иначе оно может выдать нечто ужасное».

Я часами лежу на циновке. Взгляд мой пересекает каменный дверной проем моего домика и теряется в дальних горах и в синем небе, напоминающем фарфоровые чашки, которые моя мать доставала по праздникам или при гостях. Моя мать, хранительница домашнего очага, тайного ритма набирающих силу жизней.

В моем расслабленном уме сменяют друг друга бесконечные сцены. Я знаю, что это нездорово, но я устал бороться с призраками и ностальгией.

Сегодня я с невероятной четкостью представил себе лицо профессора Хильшера, как он говорит со мной в своем кабинете в институте Аненэрбе. Промозглый осенний ветер в сумерках раскачивал сосновые ветки в саду на Пюклерштрассе.

«Мы называем словом «Врил» космическую, изначальную силу, которая скрыто пребывает в каждом человеке. Это атрофировавшаяся сила гениев и героев. Сила, которая дышит под осколками нашего умирания. Возможно, это то же самое, что в Индии называют Акаша, а в Полинезии – Мана. Силы, дремлющие вдоль позвоночного столба, змея Кундалини, Сиддха… Поверьте, это та самая сила, к которой так близко подошел Ницше в своих видениях в Зильц-Марии. Не исключено, что это и есть легендарное преображение Христа на Фаворе. Мы носим в себе эту силу в скрытом виде, как нечто забытое нами. Точно так же, как атом заряжен энергией, которую мы когда-нибудь высвободим и научимся использовать. Тулку Гомчен Ринпоче – последний из посвященных, много лет назад указавших нам путь… Фюрер воплотил в себе все эти силы, а люди Агарты владеют ключом тайной власти, Врилом».