Перемена, произошедшая со «стариканом», без всякого преувеличения, потрясла Городецкого. Сейчас перед ним стоял не старый подагрик, а пожилой, но ещё полный сил бывший – да полноте, бывший ли?! — офицер, ротмистр, а то и бери выше – полковник, не утративший ни выправки, ни жёсткого, пронизывающего, свинцового взгляда. И взгляд этот, обращённый на Городецкого, говорил: с каких это пор, Яков Кириллович, у вас большевички-советчики-комитетчики в своих числятся?

— Здравия желаю, Яков Кириллович, — произнёс «старикан», поднося руку к своему нелепому картузу и так щегольски выпрямив ладонь при отдании воинской чести, что у Городецкого возникло ощущение – не картуз это, а парадная каска выпускника Пажеского корпуса. — С возвращением. Прикажете завтрак?

— В малую столовую, с камином, — кивнул Гурьев. — Познакомьтесь. Городецкий, Александр Александрович, работник аппарата ЦК.

«Старикан» ловко спустился с крыльца, подошёл к Городецкому, протянул руку:

— Глазунов, Игорь Валентинович. Лейб-гвардии его величества кавалергардского полка ротмистр, временно в отставке. Городецкий Александр Арсеньевич – не родственник ваш?

— Так точно. Отец, — кивнул Городецкий, пожимая протянутую руку.

— Добро пожаловать в наши палестины, — улыбнулся ротмистр, давая улыбкой этой понять, что Городецкий признан таки «своим». И повернулся к Гурьеву: – Четверть часа, Яков Кириллович, с вашего соизволения. Проходите, пожалуйста, располагайтесь.

Кивнув ещё раз, Глазунов скрылся за дверьми. Городецкий посмотрел на Гурьева бешеным взглядом и пробормотал:

— Это что?!

— Это старая гвардия, Варяг, — тихо ответил Гурьев. — Такие там тоже были. Не только буржуазно-помещичье отребье, разложенцы-кокаинисты, декаденты всякие, с моноклями. Вот такие – были тоже. Знаешь, как трудно таких найти? А потом – удержать? Спрятать? — И вздохнул: – По глазонькам твоим вижу – знаешь. Хорошо знаешь. Ну, чего столбом встал? Идём.

Шагая по коридору – бесшумно, стремительно – Гурьев вдруг остановился, толкнул рукой створки двери одной из комнат. Они распахнулись, и он шагнул внутрь. Городецкий, помешкав, вошёл следом. Гурьев медленно обвёл комнату взглядом, приблизился к кровати в глубокой нише, одним движением стянул покрывало и, скомкав, поднёс к лицу. И, опустив, произнёс тихо, с горечью:

— Нет. Нет больше запаха. Выветрился. Жаль.

— Какой запах? — тоже едва слышно спросил Городецкий, ощущая в горле странную сухость.

— Запах, — сказал Гурьев, глядя поверх головы Городецкого. — Запах. Ты знаешь, Варяг, как пахнет женщина, которую ты только что любил на всю катушку? И которая только что любила тебя? Знаешь? Помнишь? Или – не знал никогда, да ещё и забыл?

— Ты что?! Спятил?! — сердито спросил Городецкий.

— Ты смотри у меня, Варяг, — произнёс Гурьев, втыкая в Городецкого такой взгляд, от которого у Варяга волосы во всех мыслимых и немыслимых местах встали торчком, как у ежа иголки. — Смотри у меня. Мы – люди. Мы всё обязаны помнить. Ничего не забыть. И людьми остаться. Понял меня?

— Понял, — помолчав, кивнул Городецкий. — Я тебя понял, Гур.

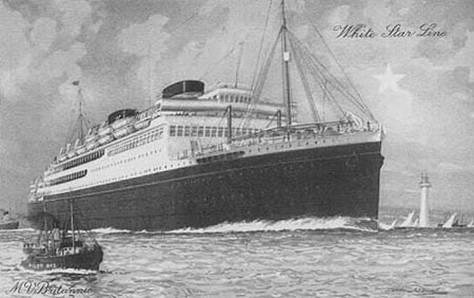

«Британник» (Трансатлантическая компания «Белая звезда», линия Нью-Йорк – Ливерпуль). Март 1934 г

Шторм начался ночью. Гурьев проснулся, ощутив начинающуюся продольную качку, чертыхнулся про себя. Он собирался поспать до утра без всяких приключений и будильников, и шторм нарушил его планы. Ещё раз вздохнув, он выглянул в окно каюты. Луна и звёзды были закрыты тучами, и, кроме заливаемой потоками воды сверху и снизу палубы, ему не удалось ничего разглядеть. Гурьев сел на кровати – койкой или шконкой это сооружение назвать язык не поворачивался – и потянулся рукой к выключателю ночника.

Он беспокоился о Рранкаре. Беркута нельзя было взять на борт – полная демаскировка плюс подозрения: в газеты уже просочилась версия о «гигантском орле-людоеде». Кроме женских слёз, Гурьева по-настоящему бесила, пожалуй, только человеческая глупость, особенно тогда, когда выражалась в виде неумеренного преумножения сущностей. Нельзя было написать просто «большой орёл», подумал он. Непременно – «орёл-людоед», да ещё и «гигантский». Почему не стая орлов-людоедов? Ах, орлы не летают стаями? А что, вам об этом известно? Какая поразительная осведомлённость.

Рранкар летел сложным маршрутом – через канадский Ньюфаундленд, Баффин, гренландское и исландское побережье, Фарерские и Шетладские острова и, по его расчётам, должен был оказаться в районе Лондона не позже, чем через шестнадцать – семнадцать дней. Гурьев строго-настрого запретил ему попадаться на глаза людям, лететь только в светлое время суток, в хорошую погоду и не слишком высоко. Умом Гурьев понимал, что беркуту, в общем-то, никакая опасность не угрожает – и не такое видали, да и скорее Рранкар сам напугает кого-нибудь до смерти. И всё равно – на душе было неспокойно. Гурьев сосредоточился, чтобы ощутить эмоциональную волну от птаха. Убедившись, что Рранкар в безопасности и дремлет, отдыхая, он оделся и покинул каюту.

Гурьев вышел на самую верхнюю палубу, до которой мог добраться, не вступая в объяснения с вахтенными. Темнота, усугублённая облачностью и плохой погодой, плотно окутывала судно. Огромные волны, раскачивая корабль, ударялись в его нос и рассыпались по обе стороны форштевня дождём крупных брызг. Баллов пять, не меньше, подумал Гурьев. Наверное, штафиркам и впрямь кажется это штормом. Но мы, флотские, усмехнулся про себя он, не станем называть так заурядную качку. Чтобы не накликать настоящую бурю. Морской болезнью он не страдал, но сидеть ночью в каюте в одиночестве ему не хотелось. Ни одно из предлагавшихся на лайнере развлечений для пассажиров первого класса его не привлекало, особенно сегодня. Кроме того, Гурьев решительно не представлял себе, с чего он станет начинать в Лондоне. Ему требовался пропуск в общество, это Гурьев понимал прекрасно. Деньги? Ну, что – деньги. Денег навалом. Но ке, как говорится, фер? Фер-то ке?

Его обуревало чувство, похожее на тоску. Похожее? Да нет, пожалуй, не только. Самая настоящая тоска, как ни крути. Чувство, что весь пар ушёл в свисток. И погода споспешествовала настроению как нельзя лучше. После невероятного напряжения последнего месяца, после всех интриг, приключений и перипетий последнего десятилетия, — итог? Да какой же это итог, чёрт возьми?! Деньги и камни. Что же это такое? Я просто всеми силами оттягиваю настоящую схватку, подумал Гурьев. Сколько их было уже, настоящих и не очень? Скольких я уже потерял и скольких ещё предстоит? Полюшка. Сумихара. Мама. Нисиро. Боюсь? Боюсь, конечно. Но дело не в этом. Дело в том, что один я ни на что настоящее не способен. Это не Карлуччо котелок отчекрыжить, — и то, сколько всего пришлось организовать. Нужны люди. И немало. Ну, да, есть, конечно, Шлыков с казаками. Но что такое пятьсот, — а хоть и тысяча, да хоть и пять тысяч! — сабель против всей мощи СССР?! Да и разве собираюсь я с ними воевать – так, как представляют это себе Семёнов с Красновым? Смешно. Обхохочешься. Я просто не знаю, с чего начать. Нет у меня никакого чёткого представления о том, что следует делать. Нужно заканчивать с обороной, потому что оборона – не выход. Но я не знаю, как. Поэтому и придумываю всякие романтические отговорки. Дела, которые я могу вытянуть в одиночку. Вроде необходимости во что бы то ни стало найти проклятое кольцо, например. Разве теперь, после всего, — имеет это разве хоть какое-нибудь значение? А если да – то какое?