Из коридора донеслись взвизги и причитания.

– Теперь держите его за плечи! Крепче!

Марья Прокофьевна достала из шкафчика стакан с

приготовленным лекарством и очень ловко влила содержимое больному в разинутый

рот.

Он послушно сглотнул и почти сразу обмяк.

– Уходите! Все! – приказала экономка.

Коридор опустел.

Она перечитывала записанное, хмурила брови. Странник лежал

без чувств, тихо постанывая.

– Давно вы с ним?

Теофельс с любопытством рассматривал не совсем понятную

женщину.

– Что? …Давно.

Говорить ей про это не хотелось.

– А вы, простите, кто? – не отставал Зепп. – Я ведь вижу, вы

не похожи на остальных.

– Я Мария. – Она печально смотрела на лежащего. – Магдалина.

– Понятно…

Это очень часто бывает: с виду человек психически нормален,

а чуть копнешь… Ну, Магдалина так Магдалина.

По имевшимся у майора сведениям, после приступа своей

странной болезни Григорий становился благостен и мягок, как воск.

– Скоро он очнется?

– Сейчас…

Серые, ярко блестящие глаза действительно скоро открылись.

Они смотрели на потолок спокойно, будто никакого припадка не было.

– Надо свежего воздуха. – Зепп поднялся. – И посадим его

ближе к окну.

Так и сделали.

Укутанный в плед, Странник медленно отхлебывал чай, слабо

улыбался.

– Ну, Марьюшка, что я нынче вещал? Зачти.

Она молчала.

– Ладно, после, – беспечно молвил он. – У меня, Емеля,

разные виденья бывают. Малые и большие. Сонные и явные. Какие понятные, а какие

и нет. А еще зеркал видеть не могу. У меня в дому ни одного нету. Глядеть в них

мне нельзя. Проваливаюсь. Как в пролубь. – Он передернулся, но тут же снова

заулыбался.

Все-таки это что-то эпилептическое, предположил Зепп. С

типичной эйфорической релаксацией после приступа.

– Две силы во мне, мил человек. Бесовская и Божья. По все

дни бесенок поверху семенит, такое уж это племя. Но как молонья Божья полыхнет

да гром грянет, тут он в щель. Тогда вещаю голосом ангельским. А отгремит гром,

отсияет радуга, и снова лезет лукавый, снова евоный праздник. Ишь, зашевелился

запрыгал. – Он засмеялся, постучал себя по груди. – Вина, плясок просит.

Нуте-с, приступим…

– Отче, все хочу спросить, – сказал Зепп, стоя у окна. –

Почему возле вашего дома столько людей, похожих на переодетых полицейских?

– Они самые и есть. Из Охранного. Мама за меня опасается.

Многие моей погибели жалают. Убивали меня уже. Но меня просто не возьмешь.

Само-меньше три смерти надо.

Теофельс заметил, как Марья вздрогнула и спрятала записную

книжку в карман.

– Гадко сегодня на улице, – поежился Зепп. Промозгло. Раз

люди из-за вас стараются, поднести бы им.

Странник охотно согласился.

– Добрая ты душа. А мне и в голову… Снеси-ка им, Марьюшка.

Вчера откупщик водки клопиной принес. Я-то ее не пью.

– Не женское дело водку носить. Я сам.

Зепп взял у экономки поднос с шустовским коньяком,

стаканчиками, печеньем.

Выходя, слышал, как Григорий сказал:

– Мильонщик, а сердцем прост.

Нет, не прост!

Когда Зепп вернулся, Странник, свежий и розовый, будто после

парилки, сидел у стола и с аппетитом ел.

– Садись, Емеля. Штей покушай. Хороши!

– Что-то не так, – озабоченно сказал Теофельс. – На лестнице

и в подворотне точно агенты Охранки. Но на крыше еще какие-то. Двое. Я

спрашиваю: ваши? А охранные говорят: нет, это из контрразведки. С утра засели.

– С контрразведки? От Жуковского-енарала? – Странник выронил

ложку. – Где?

– А вон. Я их еще раньше из окна углядел.

На крыше соседнего дома, возле трубы, лежали двое в

брезентовых плащах с капюшонами.

– Чего это они? – Григорий испуганно почесал бороду. – Что я

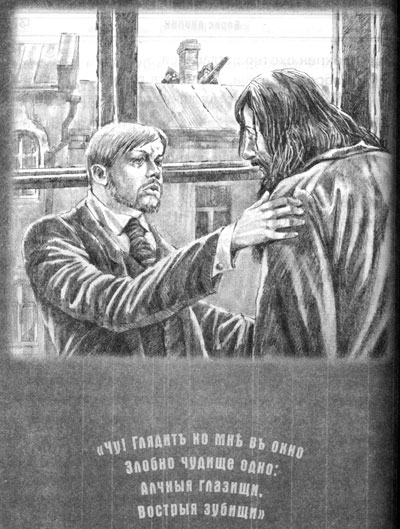

им, немец что ли? Шпиён? …Ты что?!

Это Зепп схватил его за плечи, оттащил.

– У них там футляр какой-то. Длинный. Вы вот что… К окну

больше не подходите, ясно? Тут шагов тридцать, не промахнешься.

– Господи, Твоя воля, – закрестился Странник.

– Боюсь я за вас, отец. Врагов у вас много. Если сам

Жуковский решит вас извести, не убережетесь.

Всхлипнул Григорий, пожаловался:

– Как кость я им в горле. Чего терзают, за что ненавидят?

Вот я на енарала маме пожалуюся… Мне б только в Царское попасть. И малóй

хворает… Сердцем чую, плохо ребятенку. А скоро вовсе худо станет.

– Мало пожаловаться. Надо сказать царице, что вы не станете

лечить цесаревича, пока не уволят вашего врага Жуковского.

Странник удивился:

– Ты что говоришь-то? Грех какой. Тьфу на тебя.

Но Зепп все так же напористо объявил:

– Вы как хотите, отче, а я от вас теперь ни на шаг не

отойду. Тут стану жить, вас оберегать. Мне много не надо, вон на матрасе

пристроюсь. Но уж и вы пока сидите дома. Никуда не ходите.

– Как же мне не ходить? Сегодня к Степке-камельгеру зван.

Надоть идти. Там много дворцовых будет. Может, кто возьмет записочку маме

передать. Или словцо замолвит…

– Тогда и я с вами. Как хотите, но от себя не отпущу!

У «камельгера Степки»

«Камельгер Степка» оказался камергером императорского двора

Степаном Карповичем Шток-Шубиным. До 1914 года этот господин звался Стефаном

Карловичем фон Штерном, но, с высочайшего соизволения, привел свое имя в

соответствие с общим духом патриотизма, присовокупив девичью фамилию супруги.

Со Странником камергера связывала давняя дружба. Особенно оценил Григорий то,

что «Степка» не отвернулся от него в час опалы. «Вот уж друг так друг, все бы

так», – сказал Странник.

Вообще-то особенной доблести в поведении Шток-Шубина не

было. Никто из петроградцев, осведомленных о придворных обыкновениях, не

сомневался, что рано или поздно тучи, сгустившиеся над головой сибирского

пророка, разойдутся, как это уже не раз бывало прежде.

Принимали в палаццо на Крестовском острове. Плешивый, с

длинными бакенбардами хозяин троекратно облобызался со Странником, который

назвал его «Стяпаном-Божьим-человеком». Зеппа камергеру было велено «любить».

Однако Шток-Шубин ограничился неопределенным кивком: