– И не говори, – с чувством поддержал его Теофельс

(они все уже были на «ты»).

В голове у него от сосредоточенности всё вертелось и

пощелкивало. Даже странно, что соседи не слышали этого лихорадочного перестука.

Кельнерша шла мимо с пустым подносом, уронила на пол

салфетку. Агбарян дернулся поднять, но проворный Зепп его опередил. Галантно

подал, нарочно коснувшись полной ручки красавицы. Задержал взгляд на ее лице.

Полька порозовела.

– Дзенькую, пан прапорщик. Спасибо.

Он попросил:

– Уроните что-нибудь еще.

Улыбаясь, она покачала головой и удалилась.

– Зря стараешься, Долохов. – Ветеран толкнул Зеппа

в бок. – У пани Зоси со Степкиным сурьезный ррроман. Ты опоздал.

– Тогда пойду повешусь.

Под общий смех гауптман вышел из кантины.

Так-так, говорил себе он, так-так.

Если бы кто-нибудь сейчас видел лицо шпиона, поразился бы:

оно меняло выражения и гримасы со скоростью быстро прокручиваемой кинопленки.

Искусство перевоплощения

То делалось приторно-восторженным, то мизантропическим, то

развязным, то застенчивым. Губы растягивались до ушей и сжимались в куриную

гузку, поджимались и рассупонивались; глаза глупели и умнели, по-овечьи добрели

и тут же сверкали злой иронией. Фигура и осанка тоже участвовали в маскараде.

Гений перевоплощения ссутуливался, выпячивал грудь, расправлял плечи,

скашивался набок, ни с того ни с сего начинал прихрамывать или потешно

подпрыгивать на ходу.

Теофельс разминался, словно жокей перед скачкой с

препятствиями.

Минута-другая, и он привел себя в состояние полной

пластилинности, из которой теперь мог вылепить что угодно.

Нельзя сказать, чтобы в Зеппе умирал великий актер. Потому

что актер и не думал умирать, а, напротив, был очень востребован и частенько

давал огромные сборы. Просто представление обычно устраивалось для весьма

узкого круга, и публика не подозревала, что присутствует на бенефисе.

В отличие от профессионального артиста Теофельс не умел

изображать ярость или безутешное горе, оставаясь внутренне холодным. Он был

адептом сопереживательной школы и на время исполнения роли действительно

превращался в другого человека, почти полностью. Будто бы стягивал свое «я» в

крошечный тугой узелок, однако для контроля над ситуацией хватало и узелка.

Экипаж «Муромца» прибыл на обед компактной группой. Что и

понятно: вместе летали, вместе отправились подкрепиться. Однако все они люди

разного темперамента и склада. Это, в частности, проявляется в скорости

поглощения пищи. Командир корабля, например, ел четко и организованно. Не

лакомился, не излишествовал. Такой субъект утолит голод и встанет из-за стола,

попусту рассиживать не будет. Его Зепп ожидал первым.

И не ошибся.

Рутковский спустился с крыльца, надевая пилотку. Остановился

зажечь папиросу.

Тут-то Теофельс к нему и подлетел. Его лицо пылало

благородным энтузиастическим восторгом.

– Господин штабс-капитан, прошу извинить, что вот так с

наскока… Я человек прямой… Позвольте начистоту…

Командир воздушного корабля был явно не из краснобаев,

поэтому и Зепп говорил сбивчиво, косноязычно.

– Господин штабс-капитан, вы меня не узнаете? Я

Долохов, вы видели меня в небе…

Бука Рутковский смотрел на него без улыбки, выжидательно.

– Помню. Летаете славно.

– Я не летаю… – Зепп задохнулся. – Я в небе

живу, вот что… Только в небе! А на земле – так, прозябаю… Не буду летать –

сдохну, честное слово!

– Понимаю вас.

Слегка оттаял.

– Я как вас увидел, сразу влюбился. Ни о чем другом

думать не могу.

Командир «Муромца» вздрогнул.

– Простите, что?!

– В вашего «Илью», – рубил правду-матку

энтузиаст. – Какая машина! Господин штабс-капитан, возьмите меня к себе! В

экипаж! Я летун, каких мало, поверьте!

– Да как я вас возьму? У меня комплект.

– Я видел, у вас второй пилот зеленый совсем. А если

вас ранят? Он же с управлением не справится. А я и из пулемета отлично могу.

Позвольте продемонстрировать! И в моторах разбираюсь!

Рутковский улыбался, польщенный таким напором.

– Шмит действительно малоопытен. И это, конечно,

замечательно, что вы универсал. Нечасто встречается. Но не могу же я взять и

отчислить товарища. Не по-летунски выйдет. Однако я буду иметь вас в виду. Если

кто-то из моих, не дай бог, выйдет из строя, милости прошу. Можете считать себя

первым кандидатом на замещение. Честь имею.

Он козырнул. Зашагал прочь, прямой, словно аист.

– Так я буду надеяться! – крикнул Теофельс и

подмигнул слуге.

Тимо сидел неподалеку на ступеньке, строгал щепку.

Солдатская форма его долговязой фигуре бравости не придавала.

– …Что ж, мы и не надеялись на легкий путь, но спасибо

за подсказку, – тихо сказал гауптман по-немецки вслед Рутковскому.

Отошел от крыльца в сторонку – нужно было осуществить некую

манипуляцию, не предназначенную для посторонних глаз.

Он вынул из брючного кармана плоскую фляжку с коньяком, из

нагрудного выудил завернутую в войлок ампулку. Очень осторожно вскрыл,

растворил содержимое в благородном французском напитке. Встряхнул.

Кто там у нас следующий – стрелок или второй пилот? Кто из

двоих вытянет у цыганки-судьбы короткую соломинку?

Механик-то наверняка задержится, у него на то имеется веская

златокудрая причина.

Подвижное лицо великого артиста попеременно изобразило

разухабистость (для забулдыги поручика) и мечтательность (для любителя поэзии).

И застыло где-то посередине. Потому что из кантины вышли оба

– и Лучко, и Шмит.

Поговорили о чем-то, вместе пошли по улице. Теофельс уж было

расстроился – ан нет, офицеры все-таки расстались.

Молокосос сел на бревна, раскрыл свою книжку. Сизоносый

поручик размашисто зашагал дальше.

Секунду поколебавшись, Зепп отправился за ним. Не потому что

юнца жальчей, чем пьяницу, – в деле сантименты неуместны. Просто Лучко

представлялся более легкой добычей.

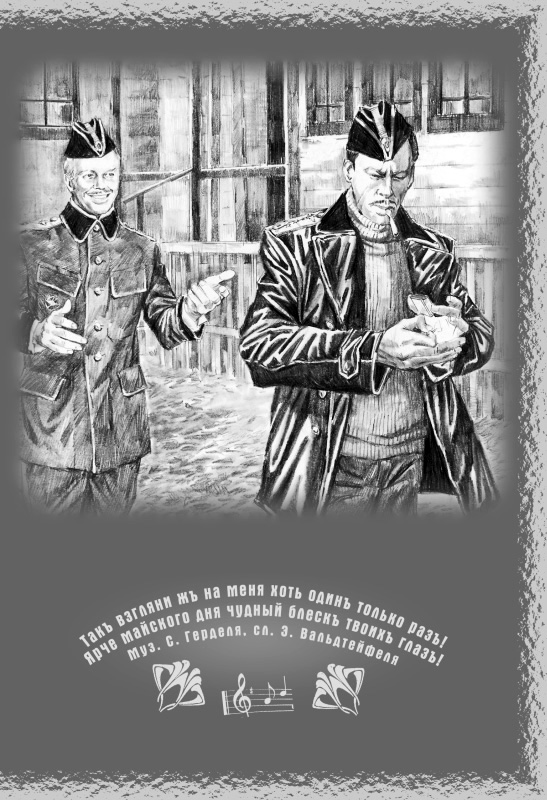

Лицо гауптмана определилось с миной – сделалось открытым,

бесшабашным.

«Рубаха-парень»

– Сергуня! – заорал фон Теофельс, прибавив

ходу. – Сережка, черт, да стой ты!