— Когда станешь меня искать, — сказал он, протягивая бумажку — я для таких случаев каждый день в кабаке по этому адресу с 5 до 6 часов сижу. А сюда не приходи, без меня тебя не пустят.

Они пошли к выходу. Сзади скрипнула дверь — князь повернулся и увидел, что в комнату, куда он только что заглядывал, быстро, словно боясь быть увиденным, забежал какой-то человек.

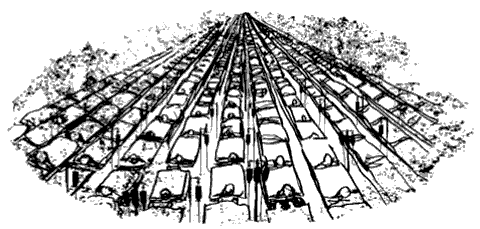

Такой была созданная Семеном Петренко, по настоящему имени Климом, увечным ударником, потерявшим свои ноги и руки за государя и получившим от него железные, коммуна. Вставали в ней по звонку начиная с 5 утра, каждая комната — на 5 минут после предыдущей, чтобы все могли по очереди сделать утренний туалет. Завтракали все вместе в чайной и рассказывали друг другу свои сны о машинах. В снах всегда было много механизмов, и заканчивались они обязательно хорошо. Затем все одевались и шли работать. Работали одной большой артелью, доверяя старшинство в ней инвалиду, в котельном цеху Петроградского металлического завода на Арсенальной набережной, ходу до которого было с полчаса.

Возвращались все с завода одновременно, уставшие, но довольные, с запахом махорки и пота. После позднего обеда, приготовленного остававшимися в доме поварами, наступало время, которое инвалид называл культурным досугом. Как говорил сам Петренко, любой в это время может пойти куда захочет, но все шли только в чайную. Сначала была лекция — нехитрая, как раз на такую аудиторию. Как правило, из естественных наук либо истории. Потом все брали свои стулья и выстраивали их кружками, по 10–15 в каждом круге. Те, кто хотел, садились в центре этих кружков и рассказывали про себя: что их заботит, почему они хотят стать машинами, от чего отказались в своей прошлой жизни. Остальные слушали, и каждый должен был высказать свое мнение, совет либо замечание. Сам инвалид ходил между группами и слушал. Если вдруг желающих сесть в центр кружка не хватало, он садился сам и рассказывал о себе.

Каждый день под вечер приводили продажных женщин. Инвалид не только не запрещал встреч с ними, но и одобрял их. Но на входе в дом каждой надевали на голову мешок с прорезями для глаз, в котором она и оставалась все время нахождения в коммуне. «Это от любви, — объяснял ударник, — против естества своего идти неправильно, а вот любовь в нашем деле — лишняя. Как сказано: прилепится муж к жене, и не оторвать».

Перед сном все снова собирались в чайной, и каждый по очереди рассказывал, сколько мыслей он за сегодня посвятил темам «противным». «Противными» были все мысли, кроме тех, что о себе, своих товарищах и машинах.

— А что, — спросил князь уже перед дверью, — женщин к себе совсем не берешь?

Инвалид внимательно посмотрел на него.

— Да есть тут одна, — сказал он, — я не хотел брать, да умолила. Но предупредил: чтоб сама на мужиков не глядела и к себе никого на версту не подпускала. Хоть что-нибудь узнаю — сразу погоню. Да ей, впрочем, не хитро воздержаться, она из монастыря сюда прибежала. Все, говорит, мне в монастыре хорошо, одна беда: не хочу лбом перед деревяшками об пол стукать, не верю я в них. Ну а у нас, значит, научные знания.

— И тоже машиной хочет стать?

— Хочет, — кивнул ударник, — в числе первых станет. Хорошо свою душу к этому подготовила, хоть и баба.

Инвалид не сказал князю, что пошел на риск разложения коммуны и разрешил женщине остаться, поселив ее в отдельную комнату в мансарде, потому что сам приходил к ней почти каждый вечер после отбоя. «Заголяйся», — говорил он ей с порога. Она покорно откладывала книгу, пересаживалась на кровать и задирала подол юбки. За себя инвалид не боялся, точно зная, что никогда не полюбит ее. Насчет остальных немного беспокоился, но, с другой стороны, видел в этом хороший механизм отсева: женщина сообщала ему обо всех, кто на нее заглядывался. Она ведь тоже не хотела ничего, кроме как стать машиной.

XIV

Автомобиль со штандартом начальника Главного артиллерийского управления подъехал к деревянному мосту, ведущему с набережной Адмиралтейского канала в Новую Голландию. Лед под мостом и вокруг всего острова был взорван, но вода уже успела покрыться тонкой коркой, и сверху намело снег. От его прочного у берега края к середине осторожно шел солдат, обвязанный вокруг пояса веревкой, которую с суши держали товарищи. Он должен был заложить новый заряд — при такой температуре воздуха в Петрограде лед приходилось взрывать по несколько раз в сутки, так что солдаты караульной роты не отдыхали, закладывая заряды то в одном, то в другом месте. Так они защищали остров не столько от тех, кто хотел бы подойти к нему по льду — прожектора на башнях насквозь просвечивали пространство канала, — сколько от вражеских ныряльщиков, которые могли проникнуть в Новую Голландию через один из ее многочисленных подводных выходов для субмарин. Толстый лед невозможно ни просветить, ни, в случае нужды, прострелить из пулемета. Въезд на мост был перегорожен шлагбаумом. Караульный выскочил из домика охраны. Он выбежал на минуту, поэтому был в обычной шинели, без нелепой шубы, огромных валенок и прочих тряпок, в которые кутаются караульные, дежурящие под открытым небом, и которые превращают их из солдат в каких-то нищебродов.

Справляться, кто сидит в автомобиле, было не положено; он удостоверился только, что за рулем — настоящий шофер генерала Маниковского, отдал честь и вернулся обратно, поднять шлагбаум.

По деревянному мосту машина поехала на остров, и два прожектора, шарящих по льду, равнодушно скользнули по ее крыше. На той стороне медленно отворились ворота в длинном, во всю северную сторону треугольного острова здании, построенном уже после войны в духе триумфального неоклассицизма. Осененные бронзовыми лавровыми венками в вытянутых руках бронзовых солдат-ударников в противогазах и касках на портике, генерал Маниковский и митрополит Питирим въехали в Новую Голландию, особую военную лабораторию Главного артиллерийского управления. Никто не останавливал их больше, но зоркие глаза внимательно изучили всех сидевших в автомобиле — невидимой охране было разрешено гораздо больше, чем видимой. По совету генерала Питирим, и так ехавший в штатском, закрыл лицо ладонями.

Двор Новой Голландии был со всех сторон окружен корпусами из нештукатуреного красного кирпича и освещен прожекторами, стоявшими на мачтах по периметру. В маленькой гавани посреди острова, от незамерзшей воды которой валил пар, была пришвартована субмарина, и солдаты на руках заносили в нее какие-то капсулы. В закуточке у стены среди пустых бочек стоял английский танк, захваченный на Балканах у турок и вывезенный в страшной тайне в вагоне санитарного поезда, — у него был интересовавший русских инженеров гидравлический привод башни. Глядя, как он стоит с разрезанным прямо по белому полумесяцу в красном квадрате бронированным бортом и ничем не прикрытый, Маниковский поморщился: если англичане узнают, выйдет большой скандал. Хотя английское правительство, кажется, официально отрицало свою помощь воюющей с Россией Турции.

— А где же виселицы? — спросил, с любопытством глядя сквозь стекло, Питирим. — Разве в Новой Голландии не совершаются тайные казни?