В ярости он послал тысячи воинов специально, чтобы поджечь предместья. Москва была деревянной — она выгорела часа за три почти полностью.

Девлет-Гирей направил посольство к Ивану Грозному с требованием отдать Казань и Астрахань. Ситуация была такой тяжелой, что царь ответил: на Астрахань согласен. Хан, окрыленный тем, что Москва сожжена, тысячи русских захвачены в плен, противник проявляет слабость, заявил: ну нет, Астрахани мало. Приду сам — сяду на твой престол.

Отправляясь в 1572 году в очередной поход и получив большую поддержку Османской империи (не менее 7000 янычар), Девлет-Гирей был уверен в победе. Он так и писал в своих документах: «Еду в Москву на царство». Сравнивал себя с Батыем. Хотел вернуть XIII век.

Он начал раздавать русские земли и города, пока не завоеванные, своим сыновьям. Обещал турецкому султану, что пригонит Ивана IV пленником в Крым. На этот случай у русского народа есть известная пословица: «Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь». Дурная примета — загодя торжествовать.

Стареющий Девлет-Гирей (ему было уже 60 лет) пошел ва-банк. Его войско составляло 120 или 150 тысяч человек. Казалось, русские обречены. Им, в условиях Ливонской войны, не собрать было такой армии. Земли недалеко от Москвы были еще раньше разорены набегами из Крыма.

Как не вспомнить Л. Н. Толстого, писавшего о том, как важен дух войска! У русских уже сформировалось некое самосознание, возникла глубокая неприязнь к степнякам и к их постоянным изнуряющим набегам. В народе была жива память о временах Золотой Орды, об унизительной необходимости платить дань и посылать хану дорогие подарки. А особый гнев вызывала сожженная Москва.

Иван Грозный идет навстречу войскам Давлета у Одоева. Лицевой летописный свод. 1568 г.

Решающим стало сражение при деревне Молоди, на реке Пахре, примерно в районе Серпухова. Битва длилась пять дней. Жертвы тогда считать не умели и не стремились. Но летописцы в средневековом духе отмечают, что воды Пахры окрасились кровью. До сих пор курганы вокруг Молоди напоминают об этом великом событии.

Русскими войсками, которых было около 25 тысяч, командовали Михаил Иванович Воротынский и Дмитрий Иванович Хворостинин. И они за пять дней разгромили орду. Как это сделалось возможным при колоссальном численном перевесе татар? XVI век — век огнестрельного оружия. У русских была более сильная артиллерия, которой орда противостоять не умела. Кроме того, русские применяли маневры на пересеченной местности, что незнакомо и непонятно для степняков. Делая вид, что отступает, Воротынский заманивал их в лощину, где они давили друг друга. Но главное, что позволило русским выстоять, — это знаменитое «позади Москва». Отступать было нельзя.

Вот как писал Н. М. Карамзин в «Истории государства Российского»: «У Хана было 120 000 воинов: наших гораздо менее. Первым надлежало победить и для того, чтобы взять Астрахань с Казанью, и для того, чтобы спастися или открыть себе свободный путь назад, в отдаленные свои Улусы; а Россияне стояли за все, что еще могли любить в жизни: за Веру, отечество, родителей, жен и детей! Москва без Иоанна тем более умиляла их сердца жалостию, восстав из пепла как бы единственно для нового разрушения». Да, ведь город только начали расчищать и восстанавливать.

Бегство Давлет-Гирея из Русского царства. Лицевой летописный свод. 1568 г.

И дальше: «Берега Лопасни и Рожая облилися кровию. Стреляли, но более секлись мечами в схватке отчаянной; давили друг друга; хотели победить дерзостию, упорством. Но Князь Воротынский и бился и наблюдал: устроивал, ободрял своих; вымышлял хитрости… и когда обе рати, двигаясь взад и вперед утомились, начали слабеть, невольно ждали конца делу, сей потом и кровию орошенный Воевода зашел узкою долиною в тыл неприятелю… Битва решилась».

Войска Девлет-Гирея бежали. Поразительно, но от них, многотысячных, осталось мало. Считается, что в Бахчисарай вернулось не более 15 тысяч человек.

Ивану IV не понравилось, что Воротынский стал знаменитостью и вызывал всеобщее восхищение. Как пишут очевидцы, князь внезапно выпал из милости царской. А при Иване Грозном выпасть из милости — значит быть убитым. Не прошло и года, как в 1573 году Воротынский был казнен. Царская благодарность не так уж отличается от ханской.

Девлет-Гирей прожил еще пять лет. На Москву он более не ходил. Поражение при Молоди подорвало авторитет Крымского ханства. Исторической перспективы у него уже не было.

В 1577 году Девлет-Гирей умер от чумы, застав начавшуюся на закате его жизни борьбу между сыновьями — калгой Мехмедом-Гиреем и Адилем-Гиреем. Он не узнал, что победил старший, который и стал ханом Мехмедом II. До полной потери Крымским ханством независимости было еще далеко. Это произошло во второй половине XVIII века, при Екатерине II, когда эти земли были присоединены к Российской империи.

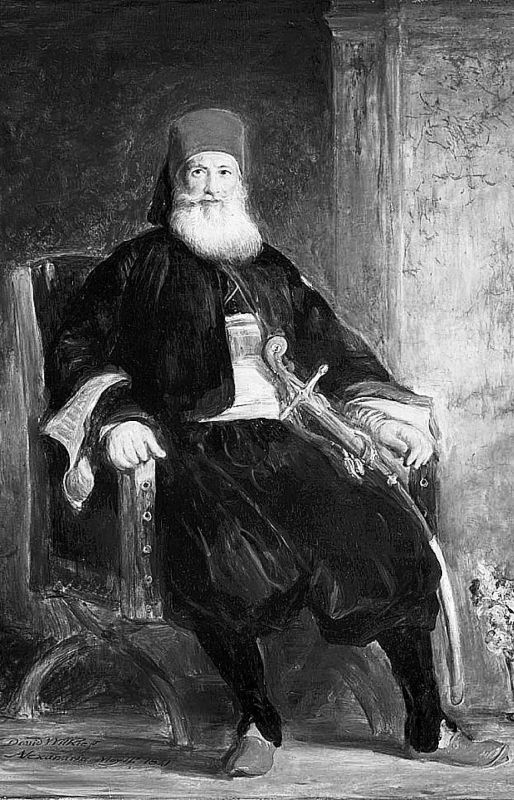

Мухаммед Али-Паша

Основатель современного Египта

В последнее время исследователи называют его Мухаммад Али, но я позволю себе придерживаться традиционной формы звучания, транскрипции: Мухаммед Али Египетский, или Мухаммед Али-паша. У него есть прозвище, принятое уже и в историографии, и в жизни — основатель современного Египта. Так его назвали официально в 1905 году, когда отмечалось 100-летие его прихода к власти. И надо сказать, что звание «основатель современного Египта» очень хорошо отражает его роль в истории. Он и завоеватель, он и реформатор. При нем произошла в некой мере модернизация и европеизация страны, ощущаемая и по сей день. И в то же время он борец за независимость Египта, который стал при нем даже на какое-то время самостоятельным, хотя потом еще надолго оказался зависимым. Он правил почти 50 лет, а это уже след в истории. И я бы сказала так: для своей страны он был и Петром I, и Наполеоном Бонапартом. И самое главное, что с русским императором он сам себя сравнивал, а с французским экспедиционным корпусом ему довелось воевать в Египте на стороне Османской империи. Итак, это чрезвычайно любопытная фигура.

Дэвид Уилки. Мухаммед Али-паша. 1841 г.

И еще историческая судьба забросила меня несколько лет назад в Каир по делам нашей экспедиции (в РГГУ есть египетская экспедиция, правда, занимающаяся раскопками памятников Древнего Египта), и я видела его гробницу — это производит очень сильное впечатление. Литература о нем есть. Больше всего я признательна такому автору, как Зеленев Евгений Ильич, его книга «Мусульманский Египет» (Санкт-Петербург, 2007) — прекрасная работа. Очень интересна работа Юрия Кобищанова, пишет о монархах всего мира. Хочу сказать, что есть главный источник о Мухаммеде Али, переведенный на русский язык с арабского, его знают все специалисты, это Ал-Джабарти Абд ар-Рахман: «Египет под властью Мухаммеда Али» (примечания Кильберг, Москва, 1963). Как здорово, что в нашем отечестве есть такие академические издания классических памятников. Ты иначе представляешь эпоху, легче в нее погружаешься, получая при этом огромное удовольствие. Хочу выразить признательность своему коллеге, востоковеду, доценту кафедры Всеобщей истории РГГУ Александру Валентиновичу Воеводскому, который и проконсультировал, и любезно предоставил мне в электронной форме материалы из еженедельника «Аль-Ахрам» за 2005 год, когда отмечалось 200-летие Мухаммеда Али, и тогда о нем много писали и американские, и английские, и арабские, все очень предвзятые, но предвзятые по-разному авторы. Это была бесценная литература. Спасибо всем. И надо сказать, что в оценках этой фигуры, как всех грандиозных фигур эпохи, определенной эпохи, определенного региона, единства нет и быть не может.