Здесь же, в Ванкувере, весь этот пейзаж был совершенно настоящий. Океан, брызги, наши чайки, которые на самом деле никакие не чайки, а мутировавшие жирные летающие бегемоты, окончательно осатаневшие от безнаказанности. Если они начинают истошно орать, то звуковой волной с корнем вырывает деревья во всей округе. Ну хорошо, тут я преувеличила – конечно, в общем наши чайки – это безжалостные твари, которым не страшен и конец света.

И посреди этого прелюдирует черная сгорбившаяся фигура. И эта музыка.

Старик и море, море и чайки, «Море и чайки».

Когда он закончил играть, я подошла поближе.

– Как хорошо вы играли, – говорю. – Это Рахманинов?

Он сначала ничего не сказал, а очень отстраненно кивнул. Потом посмотрел на меня исподлобья:

– Я вас расстроил?

– Нет, – сказала я, – мне, наоборот, очень нравится. Сыграйте еще. А то я застала совсем чуть-чуть.

– Вот еще. Не хочу. – Он отвернулся и заиграл какой-то развеселый мотив для проезжавших мимо скейтбордистов.

Опа! Немного резко. Следующий?

Мимо проходили какие-то юные девочки – он мгновенно переключился на «I will always love you». Они приветливо помахали ему. Проходила парочка пенсионеров – он тут же передал им музыкальный привет Леонардом Коэном «Halleluja».

В те полчаса, что я там сидела, старик показал, каким тонким психологом может быть. Для каждого прохожего он подбирал подходящую мелодию. Это была очень занимательная игра «найди для жизни подходящий саундтрек» или «озвучь мысли прохожего по внешнему виду». На самом деле наблюдать за ним было очень приятно. Дедушка играл с душой. Сухие морщинистые руки летали над клавиатурой, ногой в тяжелом ботинке он отстукивал себе ритм. Совершенно не казалось, что эта музыка звучит из сухого, видавшего виды, дырявого ящика. Прохожие шли и улыбались. У каждого на какие-то двадцать секунд становилось немного светлее на душе.

Я вдруг подумала, ну ведь получается, что Рахманинов-то, Рахманинов был для меня? Так ведь получается?

Я подошла к нему еще раз, вытаскивая десять долларов. И, пытаясь максимально уважительно подобрать слова, чтобы не обидеть, я протянула ему купюру.

– Мне было так приятно вас слушать, примите, пожалуйста, с искренней благодарностью.

Ну, может быть, сейчас сыграет? А?

Он забрал мою десятку, посмотрел на меня и объявил:

– Всем спасибо за внимание! Концерт окончен! И ты, пожалуйста, иди отсюда.

И начал собираться.

Мне от обиды подумалось: «Когда-нибудь тебя поймают в темной подворотне и набьют лицо. Хорошо Темперированным Клавиром. Это буду я. Это же надо. Ну и черт с тобой». Тем более мне надо было возвращаться, я развернулась и ушла.

На следующее утро я опять шла по набережной, он как раз пристраивал свои ходунки рядом с пианино, садился, раскладывал на крыше свои бумажки, пакетики, бутылку с водой.

Увидев меня, он сильно расстроился.

– Ты?

Я поспешила его успокоить.

– Послушайте, не надо ничего для меня играть. Я не для этого. Не хотите – ради Бога, не утруждайтесь. Я вообще мимо проходила.

Он виновато посмотрел на меня.

– Слушай, ну зачем ты меня вынуждаешь признаваться? Самое сложное в мире – это оправдывать свои собственные ожидания, соответствовать своим собственным стандартам, вспоминать, каким ты был, и пытаться дотянуться до той планки. Мне восемьдесят восемь лет. Когда ты шла вчера, я пытался тряхнуть стариной, но ничего не вышло. Получается плохо, пальцы уже не слушаются, и на этом, – он показал на пианино, – много не сыграешь. Давай, может быть, что-нибудь еще?

Голос у меня в голове сказал с интонацией Остапа Бендера: «Я бы взял частями, но мне нужно сразу».

А так я, конечно, только примирительно улыбнулась и сказала:

– Играйте, что хотите.

– Может быть, «Georgia on my mind»? Все-таки джаз позволяет себя бесконечно усложнять и бесконечно же упрощать.

Я все-таки была права, первое впечатление – самое правильное.

Стамбул

У меня дома есть «Стена Счастья». Это стена в моей гостиной, увешанная фотографиями тех моментов, когда в голову мне приходила мысль: «Ну вот сейчас совершенно точно невозможно быть счастливее, чем я».

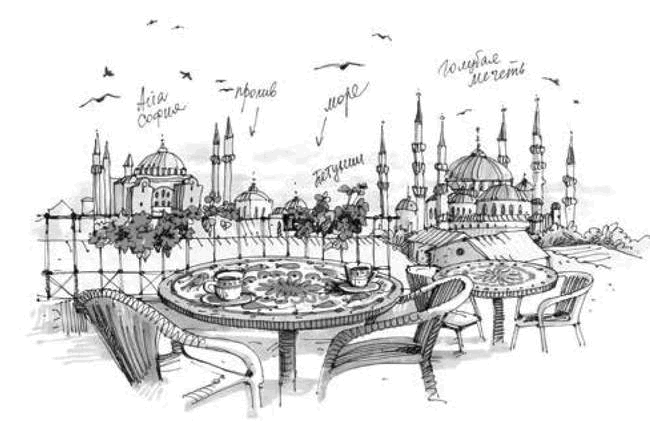

Там есть одна фотография Стамбула. На ней изображен суровый турецкий февраль (а точнее, 14 февраля, День святого Валентина), пролив Босфор, Голубая мечеть, Мраморное море, Айя-София, крыша какого-то недорогого отеля, кофе и совершенно ослепительное турецкое утреннее небо. Кроме того, когда я на нее смотрю, у меня в душе распускается весна, пахнущая свежей прохладой с моря, какими-то местными рыжими петуниями, кунжутом, печеными каштанами и анисом.

И одновременно с этим в небе над минаретами Голубой мечети, Айи-Софии и мечети Фируза-паши сплетаются протяжные и печальные голоса муэдзинов. Аллах ниспослал им громкоговоритель, чтобы ни у одного правоверного не осталось шанса пропустить утренний намаз. Эти удивительно красивые звуки моментально переносят любого туриста в самые колоритные восточные сказки.

Тогда я приехала в Стамбул всего на три дня, чтобы исполнить стандартную программу любого туриста: отстоять очередь во дворец Топкапы, увидеть Голубую мечеть, Айю-Софию, ипподром, купить пять килограммов рахат-лукума, яблочный чай, покататься на старинном трамвае в районе Истикляль, потеряться на восточном базаре, увидеть танцы живота в башне Галаты и сходить в турецкие бани. В Цистерне Йеребатан саспенсу нагнетает загробная подсветка, и зловещую тишину нарушают только звуки капающей с потолка воды. Император Юстиниан хранил здесь пресную воду, режиссер Кончаловский снимал «Одиссею», а дэнбрауновский злодей растворил смертельное биологическое оружие массового поражения. Очень, очень рекомендую.

Про мою любимую стамбульскую достопримечательность в путеводителях пишут до обидного мало. Это Змеиная колонна на площади Султанахмет. Ее отлили из оружия персидских воинов, побежденных в битве при Платеях в 479 году до н. э. Лично я считаю, что во всей мировой истории не было события важнее. Если бы в этой битве победили, наоборот, персы, то через десять лет, возможно, персидским рабом, а не свободным афинским гражданином родился бы Сократ. Персидскими подданными бы в младенчестве стали отцы трагедии Софокл и Еврипид, отец истории Геродот, отец комедии Аристофан, отец медицины Гиппократ, да и просто великие люди Фидий и Перикл. Но все они родились свободными греками и подарили нам самое дорогое, что у нас сейчас есть, – философию, театр, историю, архитектуру, медицину и демократию.