Листер слышала о простофиле-полковнике Купере, ирландском посланнике, который, приехав в Петербург, влюбился в княжну и объявил о намерении жениться. Софья даже бровью не повела. Впрочем, Купер тоже был не промах — посватался сразу к десятку барышень, окончательно потеряв голову от русской красоты.

Софьей не на шутку увлекся и Пушкин, как только увидел ее в 1826 году в доме князя Урусова. Он посвятил ей прелестное четверостишие, вольный перевод из Вольтера:

Не веровал я троице доныне:

Мне бог тройной казался всё мудрен;

Но вижу вас и, верой одарен,

Молюсь трем грациям в одной богине.

Пушкин говорил о прелестной Софи бесконечно, не стесняясь родителей, не боясь ревнивых родственников и поклонников. Дело чуть не закончилось дуэлью. У хлебосольных Урусовых часто бывал Владимир Соломирский, офицер и англоман, мрачный, молчаливый, бледный, читавший Байрона и мечтавший о красивом самоубийстве. Пушкин его раздражал — своей гениальностью, резвостью, славой и популярностью у сестер Урусовых. В них, но особенно в Софью Соломирский был влюблен — одиноко, глубоко и безответно, как и должно английскому романтику. Однажды он решился на поступок — дождавшись, когда Пушкин закончит сомнительный анекдот о графине Бобринской, процедил сквозь зубы, но так, чтобы слышали все: «Как вы смели отзываться о ней столь неуважительно. Графиня — почтенная особа, и я не могу допустить оскорбительных об ней отзывов». Это был вызов. Пушкин его принял. Но, к счастью, секунданты Шереметев и Муханов уладили пустячный спор. На Собачьей площадке два дуэлянта пожали друг другу руки, и дружеский звон бокалов возвестил о примирении.

Иногда в салоне, не зажигая свечей, в густых зимних сумерках тихим волнующим шепотом Софья исповедовалась Анне в муках сердечных и несчастьях, выпавших на ее долю. Император. Подарок судьбы и проклятье. 1826 год. Москва, лето, коронационные торжества. Ей двадцать два. Она чиста, наивна, хороша. Приглашена на бал. Молодой царь ее заметил, сделал глазами (он это умел) комплименты ее грации и красоте. Изволил познакомиться ближе. И через год ее позвали в Петербург, сделали фрейлиной и поместили в Зимний дворец. Острослов Вяземский тогда написал: «Старые московские бабы обоего пола толкуют об этом на тысячу ладов». На тысячу ладов — но с осуждением. Все считали, что княжну формально зачислили во фрейлины, а фактически — в наложницы императора.

Во дворце Софья чувствовала себя ребенком, оторванным от родителей. Ей было одиноко, неуютно, страшно. Она много плакала, хворала. Придворные сочувствовали ей, а за спиной зло шушукались о романе с императором. «В наших разговорах она часто намекала на светские интриги — там, при дворе, она не могла бы доверять даже собственной дочери».

Урусова тактично и уклончиво говорила об их связи. Это был престранный ménage à trois (опять эта русская цифра три): ангельская княжна, почти еще девочка, отданная покорными родителями ненасытному деспоту-великану для наслаждения и забав, но при этом искренне его любившая; деспот-великан Николай Павлович, бонвиван, женолюб и верный супруг, проявлявший к Софье внимание мужчины и нежного отца; царица Александра Федоровна, терпеливая, деликатная, робкая, вечно беременная и вечно предаваемая, — она безумно ревновала фрейлину к беспутному супругу, но находила силы мириться. Она была добра к Софье, стала ей подругой, наставницей. И как бы в доказательство княгиня показала Анне свой альбом: «Первые 5 или 6 страниц исписаны рукой самой императрицы — по-английски, вероятно из какого-то английского романа, — красивые строки, приятные и лестные княгине. В конце стоит год — 1830. А ниже Радзивилл сделала приписку: “Though the heart would break with more, it could not live with less [Сердце не выдержит больших мук, но с меньшими жить не в силах]”».

Автор строк — Томас Моор. Его короткое стихотворение заканчивалось так: «Это любовь, верная любовь, / Та, что дана лишь святым». И это был еще один тонкий намек Урусовой, раскрывавший природу ее чувства к царю. Кажется, Анна его поняла. Она записала: «Как прекрасны чувства княгини! Как просты, как естественны и милы! И как красивы чувства самой императрицы. И как мало людей, желающих понять ее и могущих по достоинству ее оценить!»

Какое бы чувство ни соединяло этих троих, его было непросто понять. Кажется, что и сама Урусова едва умела его объяснить, и ее исповедь, зашифрованная Анной в дневнике, тоже двусмысленна: «Император был рыцарем по отношению к ней, и его не в чем упрекнуть. Он, императрица и она — они были втроем. И ему следует отдать должное — он всегда предпочитал императрицу всем прочим женщинам. Несмотря на то что княгиня Радзивилл не совершала никаких попыток завоевать его расположение, он все же был мужчиной и не мог в полной мере отвечать за свои поступки — но она не делала ничего предосудительного. И, если выражаться коротко, — меж ними была сцена, и все трое горько плакали. Все было замечательно. Однако в первое время императрица все же испытывала ревность по отношению к княгине, впрочем, после она подавила это чувство. Потом, когда двор переезжал в Одессу, княгиня тоже должна была ехать, но императрица попросила ее, если она не в состоянии будет ехать, остаться в Петербурге на восемь месяцев, пока императорская семья не вернется из Одессы. Но она поехала в Одессу — только прежде проконсультировалась со своим лечащим врачом и никому другому ничего не сообщила, даже родителям в Москву, не желая их расстраивать. Ее врач рекомендовал ей ехать — поездка либо пойдет ей на пользу, либо убьет ее. Но если она решит ехать, она должна это сделать достойно — иначе ее репутация будет под угрозой».

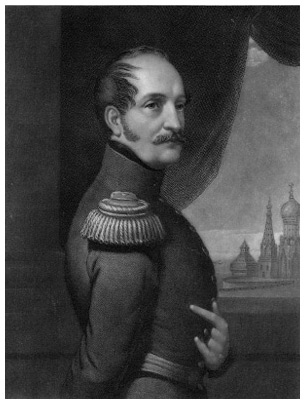

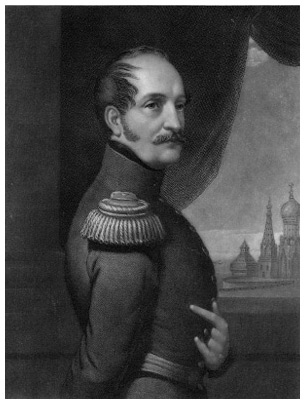

Николай I. Гравюра Х. Верне. 1850-е гг.

Странный пассаж. Будто намеренно упущены самые важные слова, вымараны целые эпизоды драматичной жизни. Княжна Урусова чувствовала себя неважно, жаловалась сестрам на слабость и нездоровье, умоляла императора разрешить ей переехать к старшей сестре, Марии. Ее отпустили, но лишь на время. Что случилось с ней перед поездкой в Одессу? Почему она не захотела написать родителям и чем она могла их расстроить? Отчего все держала в секрете и советовалась лишь с верным, добрым врачом, который почему-то в разговоре с ней упомянул о репутации, посоветовав ехать, но сохраняя достоинство. Возможно, он имел в виду беременность княжны? Отсюда ее желание убежать и все держать в секрете?

Император пресек неприятные слухи, решив выдать Урусову замуж. И сам выбрал жениха — Льва Радзивилла, князя, поляка, кавалериста, придворного шаркуна. Невеста и безропотные родители подчинились. В один из вечеров Софья рассказала об этом Анне: «История ее жизни — красивое повествование о любви. Помолвлена в девять лет с тринадцатилетним юношей — это была детская привязанность. Они были соседями, росли вместе, у них на двоих была одна кормилица. Потом он поступил на службу в армию и в девятнадцать лет погиб на дуэли от руки графа Панина, тогда еще очень молодого офицера. И потому княгиня всегда предельно тактично избегала графа. И после этого случая поклялась никогда не выходить замуж. Она отвергала всех. И это единственное обстоятельство, которое расстраивало ее родителей. Она думала, что неправильно выходить замуж за человека, который ее не любил, — неправильно отдавать ему свою руку и не отдавать своего сердца. Такие холодные браки называют здесь carafe d’orgeat, “графин оршада”. Потом она, скромная и стеснительная, случайно увидела своего будущего супруга в Варшаве. Но тогда официально они еще не были представлены друг другу. Возник обоюдный интерес. Потом он отличился по службе, великий князь Михаил пригласил его ко двору, император назначил флигель-адъютантом. И Радзивилл женился на Софье, тогда еще юной красавице княжне Урусовой».