Если принять набор и оттиск за зеркальные поверхности, мы встретим в них искомый, дважды преломленный взгляд Первопечатника, а в этом взгляде бесконечность: апостола в зеркальной комнате письмен.

Плащ и шляпа

Встретить взгляд Гоголя ничто не возбраняет. Но сначала надо понимать, где мы встречаем самого изваянного Гоголя.

Комиссия о памятнике после неудачи конкурса поставила на одного Андреева. Лишь Валентин Серов, эксперт комиссии, был начеку, и не напрасно: Андреев водрузил на персонажа шляпу. Серов потребовал ее убрать. Из всех вещей, имеющих название, остались плащ и кресло или стул.

Те же две вещи названы Погодиным в рассказе о трагической минуте Гоголя (курсивы наши):

«Ночью во вторник (с 11 на 12 февраля) он долго молился один в своей комнате. В три часа призвал своего мальчика и спросил, тепло ли в другой половине его покоев. «Свежо», – отвечал тот. «Дай мне плащ, пойдем: мне нужно там распорядиться.» И он пошел со свечой в руках, крестясь во всякой комнате, через которую проходил. Пришед, велел открыть трубу, как можно тише, чтоб никого не разбудить, и потом подать из шкафа портфель. Когда портфель был принесен, он вынул оттуда связку тетрадей, перевязанных тесемкой, положил ее в печь и зажег свечой из своих рук. Мальчик, догадавшись, упал перед ним на колени и сказал: «Барин! Что это вы? Перестаньте!» – «Не твое дело, – ответил он, – молись!» <…> Между тем огонь погасал после того, как обгорели углы у тетрадей. Он заметил это, вынул связку из печки, развязал тесемку и уложил листы так, чтобы легче было приняться огню, зажег опять и сел на стуле, перед огнем, ожидая, пока все сгорит и истлеет».

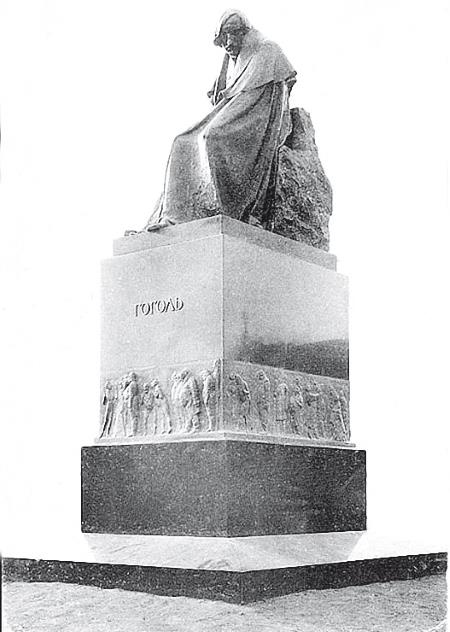

Памятник Гоголю на Пречистенском бульваре.

Открытое письмо

В эту минуту и застал его, не ведая, Андреев при помощи Серова. Вернее, среди длящегося по Андрееву писательского кризиса Серов нащупал, тоже долгую, минуту кульминации. Благодаря обоим Гоголь сел не на бульваре, а на стуле в доме, завернувшись в плащ.

Перестановка монумента к дому предвидена снятием шляпы, как если бы сам Гоголь снял ее, входя в свой дом. (Памятник Пушкина тоже снял шляпу и держит ее в руке. Похоже на одну из пушкинских подсказок Гоголю, помимо «Мертвых душ» и «Ревизора». Кстати, именно на Пушкинском празднике 1880 года, приуроченном к открытию опекушинского монумента, родилась идея праздника и монумента гоголевских.)

Памятник Гоголю у дома Гоголя. Фото Р. Штильмарка. 1960-е

Встретив взгляд Гоголя, зритель становится горящей рукописью. В лучшем случае слугой, просящим не сжигать ее. Минутой раньше поджигатель держал листы в руках; это была еще волнухинская композиция.

«В свет или В источник света»

Первопечатник сотворяет книгу – Гоголь ее уничтожает. Это так ясно, что монументы кажутся стоящими друг против друга. Два пути рукописи – в оттиск и в огонь, «в свет или в источник света». На точке выбора стоят герои.

Или герой, один, раздвоенный. Сначала торжествующий, в итоге побежденный. То работник, перехвативший волосы тесемкой, чтобы не мешали, то завершивший все труды и прячущий лицо в упавших волосах. То занятый в обе руки, а то не знающий, куда их деть. Рука, державшая перед глазами лист, отведена назад после того, как кинула его в огонь; рука, державшая доску, возможно, бросила ее дровами в печь. И спряталась под драпировку, проступая напряженной кистью. Вместо полистного типографирования – огонь, кормящийся листами.

Гоголь Андреева – словно пародия Первопечатника, гримаса. Причем гримаса и пародия изрядно гоголевские.

«Но и Фальконе «измарал бы дело», – продолжим мы словами Розанова, – будь перед ним поставлена тема: «памятник Гоголю.»

Измаранный Фальконет означает здесь традицию, в которой выполнен Первопечатник. Ведь «воздвигают созидателю, воздвигают строителю, воздвигают тому, кто несет в руках яблоки, – мировые яблоки на мирское вкушение». Яблоки, которыми, добавим, полны руки или фартук Первопечатника. «Но самая суть пафоса и вдохновения у Гоголя шла по обратному, антимонументальному направлению: пустыня, ничего.»

Печатник и переписчик

Вся литература о сожжении второго тома «Мертвых душ» может сводиться к одному: писатель дал себе отчет в безблагодатности поэмы.

Черную звезду над Гоголем и в Гоголе увидел Розанов, разглядывая памятник Андреева.

Наоборот, над головой Первопечатника и над его станком простерлась благодать, свидетельствуемая Волнухиным. В апостольской по притязанию фигуре дьякона, печатающего «Апостол», воплощено все притязание Гоголя-проповедника времен второго тома.

Но переписчики XVI века не видели над типографским делом благодати. Жест Гоголя, сжигающего рукопись, в которой Дух не дышит, воспроизводит жест монаха-переписчика, поджог Печатного двора. Безблагодатна и неисправима рукопись, и предотвращена возможность тиража. Писатель смотрит на огонь, как переписчик на пожар Печатного двора.

Два монумента воплощают не только два положения кого-то одного, но и взаимное расположение, точнее, нерасположение двоих, помысленных стоящими внутри и вне Печатного двора: печатника и переписчика.

Осуждение Фауста

Москва XVI века отнеслась к Ивану Федорову как к работнику тайных лабораторий, Фаусту, могильщику традиции. Уйдя в Литву, переживавшую с Европой Ренессанс, Иван ушел к себе, нашел себя как ренессансного, литовско-русского титана.

Так же отнеслась Москва и к никоновской книжной справе, засевшей на Печатном дворе сто лет спустя. Трагедия Раскола наполняет смыслом старый страх Москвы перед Первопечатником.

Печатный двор со стороны Театральной площади.

Открытое письмо. Начало XX века

Книжная справа XVII века есть знаменатель суммы Москвы и Киева. Культурное завоевание Москвы из Киева даже предшествовало, а затем сопутствовало политическому и военному отвоеванию Москвою Киева. Первопечатник действовал задолго до взаимного завоевания, в печальных и опасных обстоятельствах двоения Руси. Но уходя в Литву для православной проповеди, он работал на преодоление двоения.

Гоголь же – плод преодоления. Он потому не держит розановских яблок, что сам он яблоко, сам плод из фартука Первопечатника. Гоголь пришел из мест, куда ушел Первопечатник. Пришел с наследием барокко, чтобы романтически представить кризис титанизма, Нового времени, фаустианства. Границу между Новыми и Средними веками он перешел в обратном направлении.