Протяженный, поглотивший несколько кварталов, Арсенал стал первым полаганием программной нововременской горизонтали против средневековой вертикали. Лежачей башней, перпендикуляром к Иванову столпу.

Не Вавилон ли? Если есть над Арсеналом небо, то небо отрицаемое.

Разметка неба

Небо для барокко делается в самом деле твердью, крепостью с неясным результатом штурма. Обрушения барочных храмов по ходу их строительства обыкновенны.

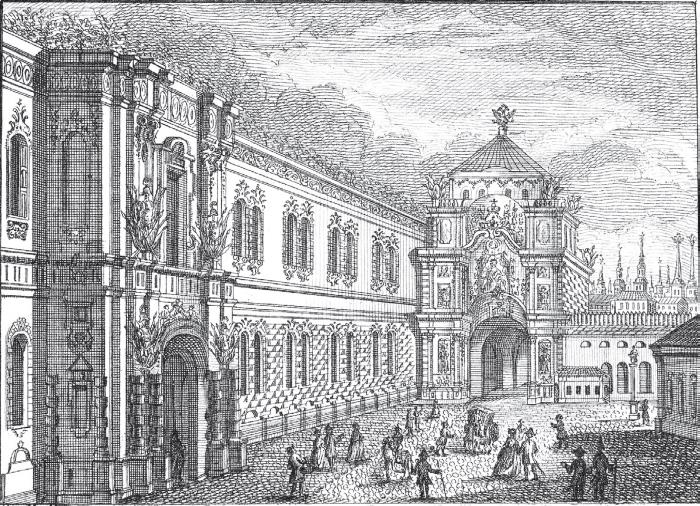

Вид Никольских триумфальных ворот с частью Цейхгауза (Арсенала). Неизвестный гравер по оригиналу М.И. Махаева. 1765.

Арсенал показан в первоначальном барочном облике. В барочном оформлении также Никольские ворота Кремля

Арсенал. Фото начала XX века. Главная арка сохранила первоначальный облик

В Москве обрушивалась недостроенной церковь Николы Заяицкого. Барочные примеры некатастрофичного, но долгостроя, отнимающего время классицизма: колокольня церкви Троицы, что в Серебряниках, церковь Климента Римского в Замоскворечье, колокольни Донского и Новоспасского монастырей.

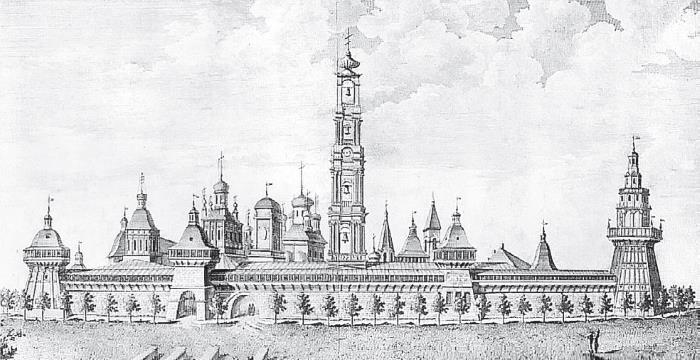

Колокольня Новоспасского монастыря. Старое фото

Последняя, предполагая превзойти кремлевский столп, остановилась все-таки на допустимой высоте. И приняла прах собственного архитектора, Ивана Жеребцова, в основание.

Остановилась на предельно позволительной отметке колокольня Сергиевской лавры, а родственные ей по притязанию и внешности новые Воскресенские ворота Красной площади остались в чертежах зодчего князя Ухтомского.

Именно барокко, говорит Геннадий Вдовин, завоевывает небо над Москвой и над Россией, вслед за древней кремлевской колокольней размечая и деля его на ярусы.

Деля, но более не повторяя дерзость Меншиковой башни. При таком условии, небо доступно для барокко, как для готики.

Барочный долгострой и неуспех вообще роднее готике, чем вавилонскому или Сизифову труду.

Шумаевский крест

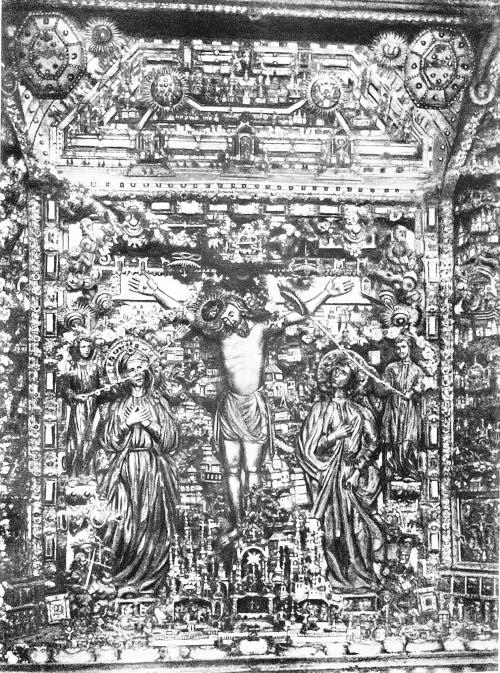

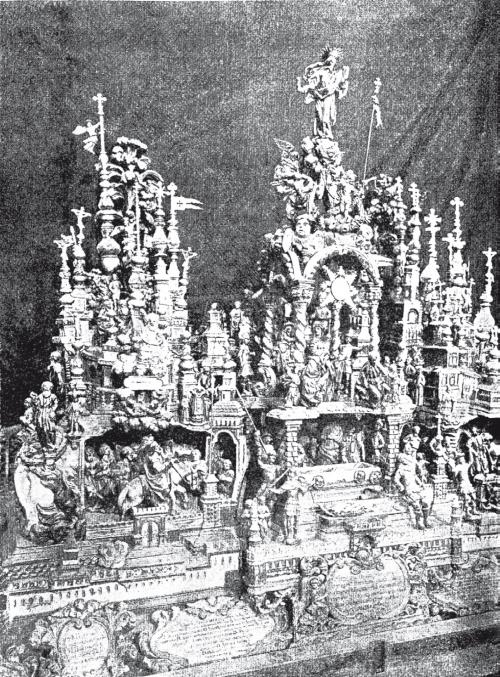

Всю половину XVIII века, бóльшую часть своей барочно долгой жизни, резчик Григорий Шумаев работал деревянное распятие. Крест, сотнями сопутствующих сцен толкующий Евангелие. Не успел. Оставил завещание доделок, само звучащее священными стихами.

Шумаева не назовешь вавилонянином, поскольку не гордыня была мотив его труда. Здесь человек себя забыл и умалился, стаял весь. Не назовешь Сизифом, ибо не была дурной бесконечность его труда.

После кончины мастера крест поместили в Сретенском монастыре, в соборе, составлять чудо Москвы и головную боль полиции.

Шумаевский крест. Общий вид. Фото Н.Н. Соболева. Начало XX века

Шумаевский крест. Фрагмент у подножия Распятия. Фото Н.Н. Соболева

Утративший большую часть фигур в XX веке, крест из музея был на время возвращен в церковный обиход, в Большой собор Донского монастыря. (Новое освящение собора пришлось на августовский путч: вещи барокко ждут больших событий, чтобы намекнуть свое предназначение.) Сегодня крест опять в запасниках Музея архитектуры.

Царь-колокол

Предназначение Царь-колокола приоткрыто, причем провидчески. Больше того: прови'денья о нем бросают свет на смысл барочного труда и фатума вообще. Труда и фатума, отлившихся в Царь-колокол как в хрестоматию.

Хрестоматийный колокол отлит при Анне Иоанновне. Однако кроме барельефного портрета этой государыни на брюхе колокола есть портрет Тишайшего царя: литейщики осуществляли и его указ.

То был четвертый, по другому счету пятый опыт о главном колоколе города, Успенском. Даже стоящий на земле, Царь-колокол сличен с кремлевской колокольней и неотлучен от Успенского собора, голосом которого на колокольне мог бы стать.

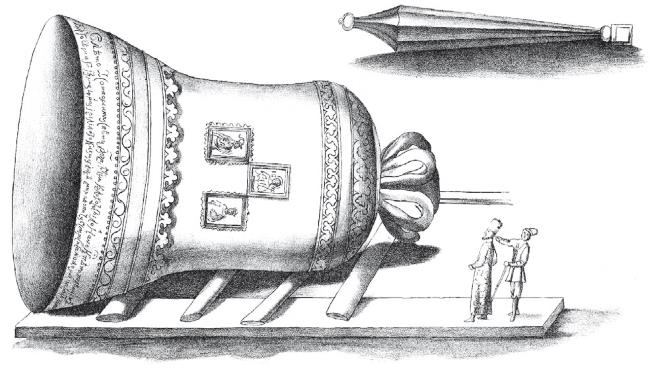

Большой колокол, отлитый в Москве в 1653 году. Рисунок из книги барона А. фон Мейерберга «Путешествие в Московию…» 1660-е

Прежние опыты заканчивались то падениями при пожарах, то расколами от первого удара. Куски шли в дело вновь: металл был дорог. Так что Царь-колокол древнее самого себя на восемьдесят лет.

Четвертый опыт превратился в пятый, когда отливка старшего Моторина, Ивана Федоровича, закончилась аварией печей, утечкой меди в грунт и взрывом в яме. Борясь с ошибкой, мастер умер, оставив дело сыну Михаилу. Ошибка не остановила младшего Моторина.

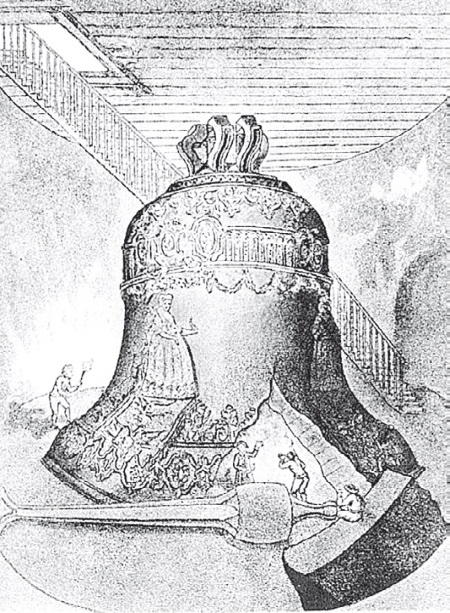

Царь-колокол в литейной яме.

Гравюра XVIII века

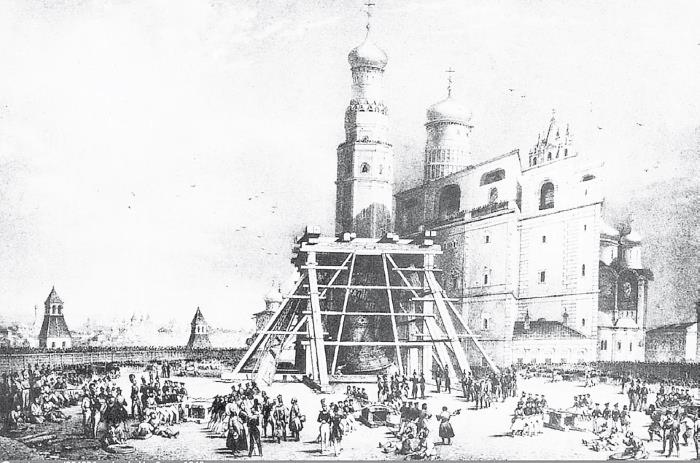

Подъем Царь-колокола из литейной ямы. Рисунок из книги О. Монферрана. 1840

Готовый, колокол взогрелся на пожаре, переохладился при тушении, пошел одиннадцатью трещинами, потерял одиннадцатитонный скол.

Какой-то немец вызвался исправить дело – тут же умер.

Колокол лежал в земле сто один год, с тех пор стоит на грунте.

Подробностей довольно даже для барокко, столь склонного к подробностям и перечням.

Барочный труд и фатум

Барочного работника подстерегает странный фатум. Его труд без успеха. Труд повторений – и притом линейный. Труд длительный, когда не бесконечный, и бесконечность его кажется дурной. Но только кажется. Барочный труд меняет целеполагание: он ценит путь, не достижение. Барочный труд незавершен и как такой завещан. И поэтому возможен после барокко. В барочный труд словно заложен механизм саморазборки.

Барочный фатум недреманно стоит за всякими барочными вещами и вызывает сам себя на стилистическом, как будто, основании. И это тем загадочнее, что барочный труд сугубо притязателен. Труд главных, величайших и особенных вещей. Здесь замысел, но вряд ли человеческий, и надо подчиниться.