Онлайн книга

Примечания книги

1

Пахота, боронование. (Прим. М. Малич.)

2

И. П. Ювачев неточно передает значение имени Даниил (Даниэль). Правильно — «Мой судья — Господь» (др. — евр.). Здесь и далее — примечания автора.

3

Здесь и далее цитаты из Хармса приводятся в авторской орфографии, весьма далекой от грамматических норм. Грамотность поэта была далеко не идеальной, но часто он искажал грамматический и орфографический облик текста совершенно сознательно, используя этот прием как составную часть своего творческого метода. Кроме этого, он, следуя футуристической традиции, зачастую отказывался от употребления в стихах знаков пунктуации.

4

Имеется в виду знакомый Хармса Ф. П. Тухолка.

5

«Жирофле-Жирофля» — популярная в России оперетта Француза Шарля Лекока.

6

Член ОБЭРИУ, писатель Левин (1904–1941), по паспорту был Борисом Михайловичем, но в качестве литературного псевдонима он выбрал данное ему при рождении традиционное еврейское имя Дойвбер.

7

Об этом здании со знаменитым глобусом на крыше на углу Невского проспекта и канала Грибоедова Н. Заболоцкий написал впоследствии знаменитые строки:

На башне рвался шар крылатый

И имя «Зингер» возносил.

8

Хармс, очевидно сознательно, изменяет орфографический облик фамилии героя, указывая ее как «Тапорыжкин» (судя по всему, это было впоследствии исправлено редактором). Думается, таким образом происходило характерное для Хармса «расподобление» фамилии, которая «уводилась» от того слова, от которого была изначально образована. Точно так же впоследствии Хармс будет поступать с одной из своих любимых фамилий, которая записывалась им как «Камаров». В печати стихотворение появилось с фамилией «Топорышкин» — очевидно, редактор счел невозможным публиковать произведение для детей с такой «неграмотной» фамилией героя.

9

Вопросительный знак напротив этого пункта поставлен Хармсом в записной книжке.

10

Туфанов использует в данном случае северные русские диалектизмы. «Пазгать» — здесь, видимо, «быстро расти», «поздерник» (у Туфанова — неправильно «паздерник») — солома, оставшаяся на ниве.

11

Сажин В. А. Введенский и Д. Хармс в их переписке // Библиограф. Париж, 2004. Вып. 18. С. 55.

12

Пастернак Б. Л. Письмо к Н. К. Чуковскому // Пастернак Б. Л. Полное собрание сочинений. Т. 8. М., 2005. С. 411.

13

Нюрочка — Анна Семеновна Ивантер, вторая жена А. И. Введенского. Он женился на ней летом 1930 года, после того как первая супруга Т. А. Мейер разошлась с ним и вышла замуж за Л. С. Липавского.

14

ДПЗ — Дом предварительного заключения.

15

Geist (нем.) — дух.

16

Тамаре Мейер, бывшей жене Введенского.

17

Карл Иванович Шустерлинг — придуманный Хармсом персонаж журнала «Чиж». В середине 1930-х годов Хармс также пользовался этим именем в качестве своего псевдонима.

18

Точное значение древнееврейского слова «села», употребляемого в псалмах, неизвестно. Есть два основных понимания этого слова: 1) «вовеки» или «аминь»; 2) какой-то музыкальный термин: возможно, знак паузы или, наоборот, более громкого пения. Есть также мнение, что это слово означало прекращение пения.

19

Фея Карабосс — персонаж балета П. И. Чайковского «Спящая красавица».

20

В воспоминаниях Т. Липавской указан 1932 год, что является явной ошибкой.

21

Дракон: Альманах стихов. Пг.: Цех поэтов, 1921.

22

Здесь и далее из очевидных опасений М. В. Туфанова зачеркивает написанную фамилию «Хармс».

23

Цит. по кн.: Рак И. В. Мифы Древнего Египта. СПб., 1993. С. 250–251.

24

В рукописи Хармс пишет фамилию Безыменского как «Безименский».

25

А. Туфанов: «Основным, связующим нас лозунгом являлось — чистое искусство, „искусство ради искусства“. Мы сознательно шли к крайним формалистским формам искусства — заумь, желая уйти от враждебной нам советской действительности и увести от нее наших читателей и последователей». И. Андроников: «Детская книжка Введенского — „Письмо Густава Мейера“ сделана по формальному принципу, с привлечением приемов поэтической зауми. Я был свидетелем того, как Введенский, перередактируя эту поэму, шел в построении новой редакции не от темы, а от созвучия в сочетании слов. В силу этого, это произведение, несмотря на его высокие формальные качества, является ярким примером приспособленчества, под которым скрывается антисоветская сущность…»

26

Здесь и далее в цитате выделения авторские.

27

Так Хармс пишет фамилию композитора.

28

В этих словах Хармса содержится намек на дарственную надпись Малевича, которой он сопроводил свою книгу «Бог не скинут: Искусство, церковь, фабрика» (Витебск: Уновис, 1922), подаренную Хармсу 16 апреля (?) 1927 года: «Идите и останавливайте прогресс».

29

Заболоцкий здесь цитирует, не называя, статью П. Незнамова «Система девок» (Печать и революция. 1930. № 4. С. 77–80).

30

Так в записи Хармса. Канонический русский текст: «Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет».

31

Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. С. 61. Ср. с этим слова героя-повествователя в рассказе Хармса 1931 года «Утро», относящиеся к проблеме чуда: «Я просил Бога о каком-то чуде. Да-да, надо чудо. Все равно какое чудо. Я зажег лампу и посмотрел вокруг. Все было по-прежнему. Но ничего и не должно было измениться в моей комнате. Должно измениться что-то во мне».

32

Там же. С. 63.

33

Подчеркнуто автором.

34

Здесь Хармс использует еще один вариант своего псевдонима.

35

При составлении учтены работы: Александров А. Краткая хроника жизни и творчества Даниила Хармса // Хармс Д. Полет в небеса. Л., 1988. С. 538–555; Крусанов А. Хроника жизни и творчества Даниила Хармса // Хармс Д. Случаи и вещи. СПб., 2007. С. 415–484.

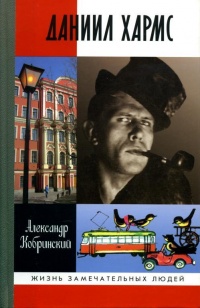

Автор книги - Александр Кобринский

Александр Аркадьевич Кобринский (род. 20 марта 1967, Ленинград) — российский филолог, политик и юрист, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 5 созыва (2011—2016).

Доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы Российского государственного педагогического университета (РГПУ).

Выпускник ЛГПИ (ныне РГПУ) им. Герцена.

Автор более ста публикаций, в том числе нескольких монографий.

Специалист главным образом по русской литературе рубежа XIX—XX веков и 1920-30-х годах, особенно по творчеству Даниила Хармса и других обэриутов. ...